タヌポンの利根ぽんぽ行 押付新田の水神宮

TOP・探訪目次>押付新田の水神宮

更新経過

「根本さん情報」により、水神宮南の石祠 をUP。(16/05/15)

水神宮3社をそれぞれ別ページに分離し、再構成。(11/02/03)

利根町の北西部、利根川の支流の新利根川がちょうど堰き止め湖になったような所。

そのあたりを中心として3ヵ所に水神を祭る神社があります。

タヌポンがまず最初に訪ねたのは、その新利根川の湖のような場所のすぐ南にある水神宮。

「湖」から南を東西に走る農免道路を越えて、さらにもうひとつ、

新利根川に沿って流れる豊田南用水を越えた先に進み、

ほとんど道が見えないような場所を探してやっと見つけたのです。

クルマなど通れない細い路地をたどっていくと、ふいに石段が左に見えました。

そこが、押付新田の水神宮でした。(05/07/19)

利根町西部マップ

水の神社ではなく、水神の社(やしろ)

以下は農免道路に並行して流れる豊田南用水に架かる簡易橋。渡ると細い農道が民家のほうへ続いています。

なにもこのような狭い橋を渡らなくてもよさそうなものですが、そのときはこの行き方しか分かりませんでした。

小橋を渡って少し行くと民家のおじいさんに会いましたので尋ねてみました。ただし、かなり高齢のようです。

案の定、耳が遠いのか「このあたりに水神社がありますか」と聞いても「?」「?」と首を傾げるばかり。

それでも、ようやく通じたとみて、後方すぐ近くを指差して教えてくれたのですが、まだ何か言いたそうなおじいさん。

こんどはまったく逆方向の「湖」の先や、さらには東北の方角もさかんに指差して何か言っているのです。

話がよく理解できないし、すぐ近くに何かがあるのは確かな様子なので適当にお礼を言いながら探してみることにしました。

しかし、あとから分かったことなのですが、近くに「水神宮」が3つもあることを実は教えてくれていたのです。

当初、おじいさんに首を傾げられたのは、タヌポンが「みずじんじゃ」などと言っていたためだと分かりました。

「みずじんじゃ」は誤りで、すいじんしゃ、もしくは、すいじんぐう、と呼ぶのが正しいのです。

水の神社、水の神宮ではなく、水神の社(やしろ)・水神の宮、なんですね。

方言もあり少し聞き辛い点はあったとは言え、事前の知識があまりにもなかったタヌポンが悪かったというしかないでしょう。

そのおじいさんの家の氏神様をそれだと間違えて写真を撮ったりもしましたが、ようやく小路の先にそれを見つけました。

ここはどこの細道じゃ?

という具合に小路を少し奥に進むと、

ふいに左手に石段が見えてきました。

たいした石段ではありません。

数段で上れそうです。

概要と施設

水神様に水害から守っていただく・・・目的ははっきりしているのに、この押付新田の水神宮の由緒沿革は不詳です。

古いのか、新しいのか。境内に残されている施設も多くないので手がかりがつかめない感じです。

石段の上には鳥居、奥に石塔のようなものが見えます。

明神鳥居ですが、神額が見当たりません。

これは初めからないのではなく取れてしまったのかも。

と思っていると、右下、鳥居の柱のそばに額が・・・。

見ると、まさしく「水神宮」でした。

上記から、かれこれ6年。

2011年に訪れてみると、

なんと神額が付いています。

そういえば、

鳥居の右柱のところにあった

古い神額が消えています。

鳥居は、昭和56年(1981)7月建立。

柱の裏に刻字されています。

新しい額か、と思いましたが、よくよく見比べてみると、

これはあのときの柱の下に置かれていた神額ですね。

右側の破損の形がよく似ています。

でもあのときよりさらに状態は悪くなりましたね。

でも、まあ、ないよしまし。

また下においてあるより、このほうがやはりいいです。

でも、こういうのを新設すると費用はいくらぐらいなのでしょうか?

3畳一間のような空間にひっそりと

本殿の石祠が鎮座しています。

祭神は、水神社共通の、

水波能売命(みずはのめのみこと)。

ちなみに水波能売命は女性神で、

伊邪那美命(いざなみのみこと)の

尿(いばり)から生まれた神とか。

古事記では、罔象女神の字です。

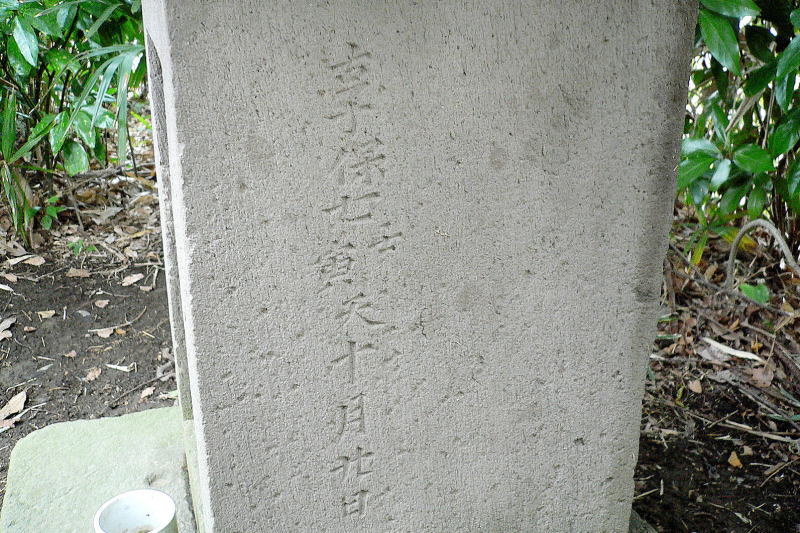

石祠の左側面(下左)は「享保七壬寅天十月廿日」。享保7年(1722)10月20日の建立。

吉日ではなく、日付まで記されているのは珍しいですね。享保年間は飢饉など苦しい時代だったようです。

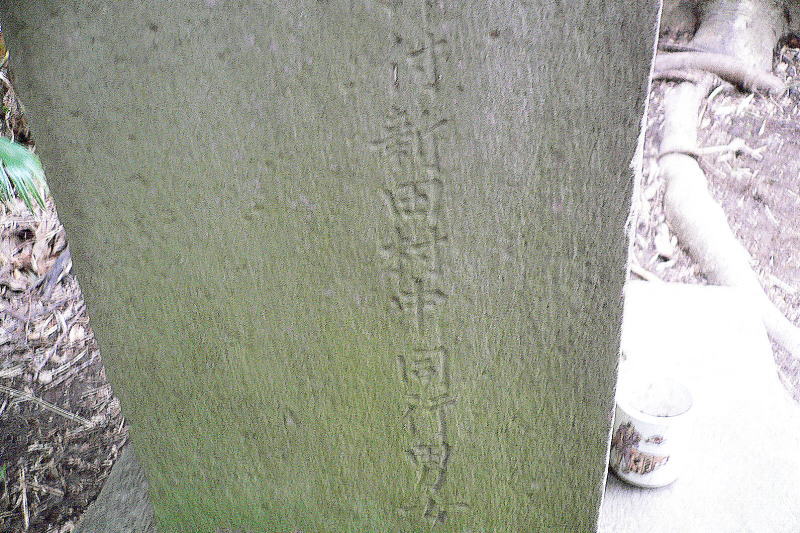

右側面(下右)には、「押付新田村中同行男女」とあります。

本体: 高84cm、幅57cm、厚48cm。

1月末に訪れたとき、本殿石祠の左に、弓矢と的が置かれていました。

的は竹の上に薄い紙を貼っただけの簡易なものですが、

その中心が射られた様子で穴が開いています。

これは、御歩射(おびしゃ)の神事が、

最近、行われてすでに終了しているということでしょう。

調べてみると、1月20日が祭礼、御歩射あり、と町史にあります。

1週間ほど早く来ていれば見ることがきたのですね。

ちなみに、御歩射(おびしゃ)とは、以下参照。

御歩射

小さい境内。利根町の他の施設と比べて、ここにはあまり石祠・石塔の類が置かれていません。唯一あるのが、この手水。

左側面は「明治十四年正月吉日」明治14年(1881)正月の建立。右側面には「六本木 彦右エ門」。六本木とはどこ?

本体: 高18cm、幅60cm、厚27cm。

お気に入り空間

こじんまりとした境内空間は、なにかほっとさせるものがあります。

この再編成コンテンツ作成直前に訪ねたときは、とても寒かったので、あわてて石段を上り境内に駆け込みました。

バイクで来たのでなおさら。このなかは風除けになるのです。

背丈のある高木に囲まれているというわけでもないのですが、夏は夏で木陰になります。近くに棕櫚の樹があるのも不思議。

ベンチなどが欲しいなあ、などと。

夏場になると、こんな感じで、

鳥居はおろか入口自体が

分からなくなる可能性も。

笹を掻き分けてなかに入り込めば、

なにか秘密のアジトのような・・・。

神社から出て、

発見当時とは逆の左へ行くと。

小路を少し進むとすぐに左手が開けて

一面の田んぼが見えてきます。

振り返ると、神社のところが

小高い塚のように

なっているのが分かります。

当初、ここを訪ねたとき。

再び小橋を渡って道路まで戻ると・・・。

前は、新利根川の例の「湖」の部分。

撮影時は3月初旬のまだ初春。

ひとり何を狙うか釣り人が

川面に向かっていました。

いまはこんなに穏やかな新利根川も

昔はどんなに暴れたことでしょうか。

水神宮南の石祠

取手東線のT字路から農免道路を西に、信号のある個所までの間に、道路から車で南下できるのは1ヵ所しかありません。

すぐ南に豊田南用水が流れているためで、押付新田不動院 の裏手までカーブするようにつながっている小径です。

その途中に、3基の石祠が並んで鎮坐しているスポットがありました。ここは、いままで何度も訪れた水神宮のすぐ南でした。

実は、この路は不覚にもいままで一度も通ったことがない盲点の道で、これも「根本さん情報」によるもの。

押付新田不動院からは、ぐるっと後戻りするような感じですし、農免道路からは、バイクで通るには唯一の「広め」の道で、

「何もないだろう」と思っていたようです。また、この近辺はサイト開設当初「水神宮」を主体に探索していたためもあります。

▼ 余談ですが、2014年から始めたダイエットウォーキングで、この新発見の小径をこんど利用してみようと思っています。

いちばん左の石祠は表面内部に「道祖神」とあります。下中央は右側面、最後に左側面。

右側面には「湯原氏」、左には「明治廿六年」で、明治26年(1893)の造立。

本体: 高37cm、幅34cm、厚16cm。

これも石祠内部に「道祖神」。

左側面には「寛政九丁巳正月吉日」

つまり、寛政9年(1797)正月の造立。

このほうが左の道祖神より古いもの。

本体: 高58cm、幅36cm、厚31cm。

左より、正面、右側面、左側面。神道系の石祠の形態ですが、正面内部にはなにも刻まれていません。

右側面を見ると、上部半分が欠損していて、「九月吉日」しか読めず、肝心の造立年は不明です。

左側面に、「奉造立拾六夜念佛」とあり、十六夜塔としました。一般には、観音像の刻像塔が多いのですが・・・。

ほかに「同行五十」が見えます。下部に「人」があると思いますが、50人の講中によるものと思われます。

本体: 高57cm、幅35cm、厚21cm。

(16/05/15 追記・16/04/30 撮影)

(16/05/15・15/03/20・11/02/03 再編成) (05/07/19) (撮影 16/04/30・10/01/28・07/07/28・06/09/09・05/03/12)

本コンテンツの石造物データ → 押付新田の水神宮石造物一覧.xlsx (12KB)