タヌポンの利根ぽんぽ行 押付本田の水神宮

TOP・探訪目次>押付本田の水神宮

更新経過

石造物データをページ末に掲載するため各コンテンツの見直しをしています。

この押付本田水神宮は、スーパー堤防計画のため移転することになり、

移転後に再調査をしようと思っていました。

ところが、東日本大震災が勃発し、堤防工事の進捗もいまひとつの様子。

ほかのコンテンツを優先して見直しをしていましたが、

逆に、移転前に精査しておくほうがいいのでは、と思い、急遽、再調査。

数多くの未調査の石仏もあり、大幅な更新となりました。

さて、移転後は、どうなるのでしょうか。(16/06/06)

従来コンテンツを3ページに分離・拡大

当初、最初に発見した3社をまとめて「水神社・水神宮」のコンテンツを創りましたが、

このたび大幅に改訂し、その3社をそれぞれ別ページに分離し、再構成しました。

第1に、利根町の水神宮で最大規模の「押付本田の水神宮」。

第2は、「押付新田の水神宮」。そして第3は、「上曽根の水神宮」。

これらは共通目次として、左に掲載しましたが、ほかの水神宮についても、

左の目次で関連コンテンツとしてリンクを貼りました。

本コンテンツで以下、紹介するのは、第1の「押付本田(現布川)の水神宮」です。(11/02/03)

利根町と言えば、利根川。そして利根川と言えば、水害・洪水・・・。

小貝川との合流地点を中心に、利根町は昔から大きな水害に悩まされてきた土地でもあります。

現代のような大規模な護岸工事やダム、スーパー堤防等々の術を知らない人びとは、

ただただ神に祈ることしかできませんでした。

人びとが一心に祈ったその対象として、「水神宮」が利根町の各地で見つかりました。

境内などの施設をもたない石祠だけのものも多いのですが、

比較的設備が整ったものが4社あり、いずれも、利根川・新利根川のそばに建てられています。

水の神社ではなく、水神の宮

ちなみに、水神社・水神宮は、水の神社・神宮ということではなく、

水神の社(やしろ)・宮という意味になります。

したがって、みずじんじゃ・みずじんぐうではなく、すいじんしゃ・すいじんぐうが正しい読み方。

タヌポンは当初、まちがって、みずじんじゃと呼んでいたため、

訪問先を人に尋ねるときにも怪訝な思いをされてしまいました。

すいじんじゃ、と濁って読むのも、その意味ではおかしい感じですが、

コンテンツフォルダ名を suijinjya と誤記して、便宜上いまもそのままにしています。

なお、発見した水神社は、実際の鳥居や神額、石祠では、水神宮と表記されています。

『利根町史』では水神社と表記されているものもありますが、ここでは実際の表記通りとしました。

(05/07/20)

利根町西部マップ

押付本田の水神宮

押付本田(現布川)の水神宮近辺は、現在(2011年正月)、最初に訪れた2005年の初春の頃とは、様子が一変しました。

ここは、利根川本流と小貝川との合流地点のすぐ東にあり、水神宮が建てられるのが納得できる場所です。

当初ここに訪れたときは、利根川の遊歩道を北上し、押付本田のバス停留所から階段を降りて右手の集落を目指しました。

この地域は以前はバス停と同じ押付本田と呼ばれていましたが、現在、布川の一部として住居表示が変更になっています。

左の写真のようなとても魅惑的な

小道を手前に歩いてくると

水神宮の前にたどり着くのですが、

これらの街並みがもうすぐ

なくなろうとしています。

2005年の頃から、このあたり一帯は

道路工事が盛んに行われると同時に、

土手沿いの遊歩道にも

町民有志から基金を募った

約200本の桜の植樹がされるなど、

大きな変貌を遂げつつありました。

しかし、ここまで変化しようとは・・・。

最初、道路整備だけかと思いきや、

実は遠大なスーパー堤防建設事業が

なされようとしているのです。

そして、それは、2011年1月現在で、民家の立ち退き・移転を含めて、もう水神宮のすぐ隣まで実施されてきているのです。

下の左写真は2005年当時の水神宮前。右に見える竹垣の民家は立ち退きし、右の写真のように空き地と化しています。

さて、布川(旧押付本田)の水神宮は、いったいどうなるのでしょうか。今後、目を離せませんね。

→ 2016年6月現在、まだこのままの状態です。移転の計画はあることはあるようですが、のんびりしたものです。

ここの管轄の岩井宮司さんと一昨年ほど前に、移転するときは「文化財」の保護をぜひ、とお願いしています。

押付本田の水神宮の概要

堂々とした明神鳥居です。御影石製。

でも、残念なことに神額がありません。

タヌポンはここが水神宮であることを

知った上で訪問しましたが、

何も予備知識がないひとは、

いつそれを知ることになるでしょうか。

→ 注意深い人なら、拝殿 の屋根で、

知ることができるかも知れません。

本体: 高340cm。

鳥居の柱に彫られた文字。左から、左柱表面は「氏子中」、次は同じく左柱の裏面で、世話人6名列記、右柱裏面は造立年。

世話人は「大谷茂右エ門 海老原傳右エ門 豊嶌弥治兵ヱ 木村吉兵衛 海老原源左エ門 木村□左エ門」

造立は「文政十一戌子二月吉日」、すなわち、文政11年(1828)2月。

左右の幅は狭いのですが、なかなか重量感のある注連縄です。

まるで神額がないのをカバーしているかのようです。

真ん中に見えるのはみかんで、鏡餅の飾りのようなイメージ。

とうぜん、時間がたつと干からびて・・・落ちてしまうようです。

左は、水神宮の拝殿および本殿。

以前は手前にブロック塀と民家があり、

このカットを撮ることは不可能でした。

今後の水神宮の移転状況如何では、

再び、撮れなくなるかもしれません。

さて、押付本田水神宮の由緒ですが、

創立不詳となっています。

ただ、寛政7年(1795)本殿再建の

棟札が残っているということです。

祭神は、水神宮すべての共通の神、

水波能女命(みずはのめのみこと)。

蛟蝄神社の祭神 でもあります。

祭礼としては、1月20日に、

御歩射(おびしゃ)の神事 があります。

拝殿と本殿

水色の屋根が印象的です。

屋根の上を見て、初めて、

「水神宮」と分かる人もいるでしょう。

ところで、拝殿の左部から

「ニョキッ」と出ている棒は

いったいなんでしょう?

→ 祭礼のときなどに立てる

幟旗のポール、というところでしょうか。

ちょっと見えにくいのですが、

拝殿の屋根、破風の部分の上に、左二つ巴 の紋が見えます。

水神社の神紋のようです。

そもそもこの拝殿のなかに入るのはどこからなのか、訪ねたときはいつも無人なのでよく分かりません。

格子の隙間のほか、中央部にひとつだけそれより若干大きめののぞき穴があったので、そこから見てみますと・・・。

中央の奥に見えるのは本殿のようです。拝殿内の上部には水神宮の額のほか、絵馬が2点ほど掲げられています。

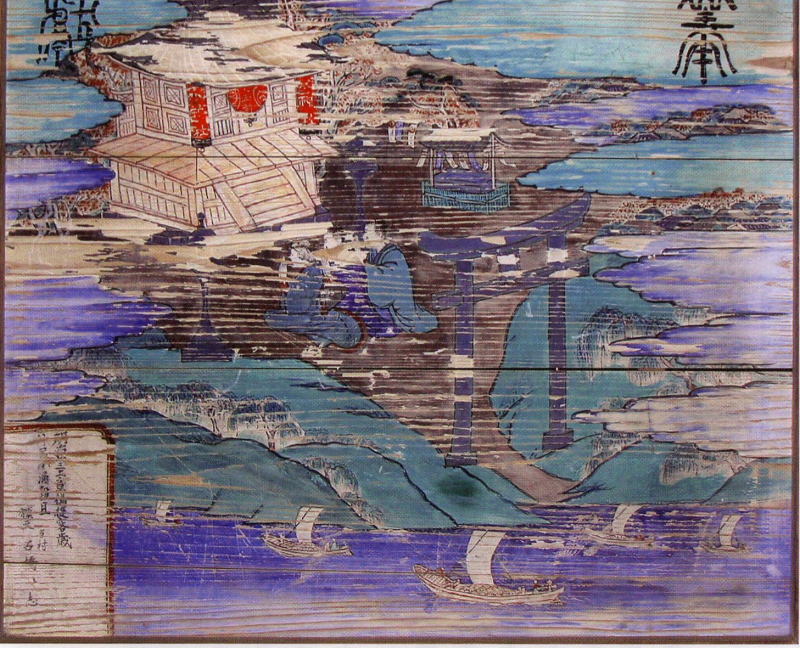

左の絵馬には見覚えがあります。2005年春先に開催された第22回「利根町の絵馬展」に出展されたものでした。

右の絵馬はよく分かりません。絵馬展では水神宮所蔵の別のものがもう1点、展示されていました。以下で紹介します。

とくに利根町の文化財には指定されてはいません。(絵馬展:利根町歴史民俗資料館企画展・利根町教育委員会主催)

左は「祈願図」、右は「水神出し図」。「祈願図」が明治23年(1890)の作ということ以外は不詳です。

比率的には、ここでは実際より大きめに掲載しますが、

「水神出し図」は小さく、「祈願図」の4分の1程度の大きさです。

| 名称 | 作者 | 年代 | 寸法cm(縦×横) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 祈願図 | 明治23年(1890) | 66.0×91.0 | ||

| 水神出し図 | 32.0×45.0 |

木鼻(きばな)とは、柱の上部の頭貫(かしらぬき)の先端が柱より出ている部分のことで、言わば木の端という意味。

獅子鼻や龍鼻、雲形、花や葉などの植物の彫刻が施されたものです。水神宮のは獅子鼻ですね。

紅梁(こうりょう)は向拝で用いられる梁。ここでは、木鼻と木鼻の間の部分ですね。ここにも彫刻がされています。

ほかに拝殿上部には、額が掲げられていましたが、

年代物なのか文字等がかすれてまったく読めません。

本殿は、流れ造り。

拝殿と本殿をつなぐ幣殿の屋根。

そして瑞垣の屋根。

それぞれの青がひときわ目立ちます。

本殿の屋根、これも破風の上には、

「水」の文字が描かれています。

もちろん、水神宮もしくは、

水神を表しています。

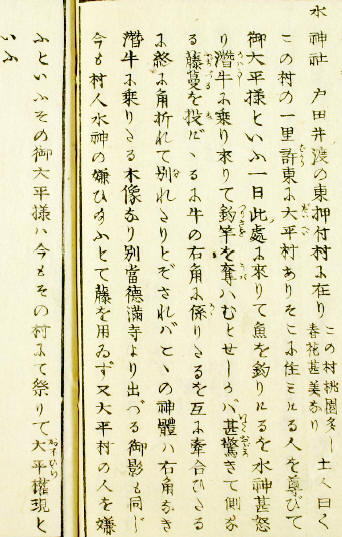

この押付本田の水神宮については、赤松宗旦の『利根川図志』に、「水神とお大平様の話」が紹介されています。

この中には右角を折られた牛の話が出てきますが、現在も右角のない河牛に乗った水神像が本殿に安置されているとか。

本殿の水神像を見てみたいですが、さて、どうしたら見られるのでしょうか。

なお、お大平様に角を引っ張られたのは「藤つる」なので、押付本田では、藤を植えないし、ふじという名前もつけないとか。

水神とお大平様の話については、当サイト「大平神社1」の お大平様伝説 参照。

『利根川図志』全6巻では、利根町に関しては主に巻3に記されているのですが、

押付本田の水神社については、巻2の最後にあります(左参照)。以下、読み下し文。

水神社 戸田井渡の東、押付村に在り。この村、桃園多し、春花甚だ美なり。土人曰く、この村の一里許(ばかり)東に、大平(だいへい)村あり。そこに住みける人を尊びて御大平様という。一日此の處に來りて魚を釣りけるを、水神甚だ怒り、濳牛(かわうし)に乗り來たりて釣竿(つりざお)を奪(うば)わんとせしかば、甚(いたく)驚(おどろ)きて、側なる藤蔓(ふじづる)を投げけるに、牛の右角に係(かか)りたるを互に牽合いたるに、終に角折れて別(わか)れたりとぞ。さればここの神體は右角なき濳牛に乗りたる木像なり。別當徳満寺より出づる御影も同じ。今も村人、水神の嫌い給うとて藤を用いず、又大平村の人を嫌うという。その御大平様は、今もその村にて祭りて大平(おおひら)權現という。

右角のない河牛に乗った水神像は、先日、資料館でその写真を拝見しました。

実物を撮影したいところですが、問題は、この水神社の移転のこと。

果たして、現在、どのようになっているのか。やっと気候もよくなったので、

そろそろ見てこようかと。本殿内の各種資料保存とかはどうなっているのでしょうか。

また、社殿周囲の貴重な石仏類も無事に移転されるのでしょうか。ちょっと心配・・・。

(14/04/16 追記)

→ 14/04/17 現在、水神宮はまだ移転されていませんでした。すぐ右手は背の高い工事の塀が建てられ視界を遮り、

神社正面には利根川沿いの道路に上がるための急造の丸太の階段がついていました。いつ、どのようになるのかなあ?

→ 16/06/02 現在、上記と状態はとくに変化していません。

境内左の施設

境内に入ってすぐ左手には、

石祠や小さな石灯籠などが

何基か並べられています。

神道系の石祠が中心かと思いきや、

観音塔などや右手奥には力石なども。

以下、左から1基ずつ見ていきます。

7基の石塔類と力石5基、そして、

さらに右手の「公孫樹」も順に。

下左から石祠表面、右側面、左側面。表面に「疱瘡神」とあります。2016年現在、利根町では5基、同様の石祠を発見。

右側面に「女人講中」。左側面は「嘉永五子年二月吉日」で、嘉永5年(1852)2月の造立。本体: 高53cm、幅42cm、厚27cm。

利根町の5基はいずれも幕末から明治にかけての造立。日本に種痘が普及し始める時期ですが、まだまだ「神頼み」。

疱瘡神の右も神道系石祠。左から、正面、右側面、左側面。正面内部を覗き込むと、「大杦大明神」。杦は杉の異体字です。

全国670社を数える大杉神社。総本社は茨城県稲敷市。祭神は倭大物主櫛甕玉命(やまとおおものぬしくしみかたまのみこと)。

「大杉」の名を見たのは利根町では、二宮神社 の二宮大杉大明神だけです。左側面「女人講中」ですが問題は右側面。

結果的には「天保九年戌四月吉日」天保9年(1838)4月造立としたのですが、「天保」の部分が剥落もあり読みづらいです。

「保」は「徳」に見えてしまうのですが、唯一「徳」の付く「正徳」時代は6年まで、戌年はナシ。天保と解読するしかありません。

本体: 高56cm、幅40cm、厚29cm。

正面に「青面金剛王」と刻まれた庚申塔。左右に「寛政十二庚申年 四月吉祥日」、寛政12年(1800)はまさに庚申の年。

庚申塔の本尊である青面金剛の文字塔ですが、利根町は「王」が100%と言っていいくらい付いているのが不思議です。

さて、問題は左右側面。これは道標も兼ねた塔で、「右 と里で みつかいどう ミち 左 布川」と「左 我孫子江戸道」。

これらの示す方角は、現在の塔の向きでは正反対になります。逆向きで、さて、当初はどこに置かれていたのでしょうか。

左側面の下方に「講中二十一人」も見えます。本体: 高60cm、幅26cm、厚19cm。

庚申塔の隣りに石灯籠。

右写真は2005年時。

苔がいい仕事してます。

左は大震災後、2016年現在。

苔もそぎ取られ、上部も右にずれ、

天辺の宝珠部分も消失していますね。

本体: 高50cm(上部欠損)、幅54cm、厚62cm。

さて、以下から、仏塔が登場します。神道の神社である水神宮なのになぜ、と、当初は思いましたが、よくある話です。

元から神社境内にあったかどうかも分かりませんし、神仏混交や別当・神宮寺の存在等、背景についての考慮も必要です。

光背上部に「子安塔」とありますので、子安観音塔であり、

刻像されているのは赤子を抱いた子安観音菩薩、と、言わずもがなのようなことを。

というのは・・・。

江戸初期頃までは、子安観音は少なく、

後に如意輪観音が変化したもの、あるいは神道との習合で、

子安大明神となるものが多いようです。

この観点で、この塔を見てみると・・・。

右上にすっすらと「文政二己丣十月吉日」が見えます。

文政2年(1819)の江戸後期の造立ということで、

ここに刻像されているのは如意輪観音ではなく子安観音である、と。

「子安塔」と刻銘されているから、ま、当然と言えば当然なのですが。

「赤子を抱いた如意輪観音」と「子安観音」に注意したいところですが、

赤子に見えて、実は蓮華だった、という場合(例→ 十九夜塔と蓮華)もあります。

本体: 高80cm、幅35cm、厚20cm。

光背右上に「十九夜講中」、

そして、半跏思惟の如意輪観音像とくれば、

典型的な十九夜塔と言えます。

右側面、見づらいのですが

「文化四丁卯三月吉日」、

つまり、文化4年(1807)3月の造立です。

本体: 高54cm、幅28cm、厚18cm。

左から正面、右側面、左側面。正面内部に「道祖神」、左右に「寛政九丁巳年 十□月□□□」、寛政9年(1797)の造立。

右側面に「爲講中安全」、左側面の「奉待十七夜」とは、願主もしくは施主が「十七夜講中」ということでしょうか。

本体: 高42cm、幅24cm、厚19cm。

道祖神石祠と公孫樹の間に、7基見つけました。最初は5基でしたが草陰に2基隠れていました。

すべてが力石かどうかは不明ですが、左から3番目の石には「豊嶋一太郎」銘があります。

写真左から、①本体: 高17cm、幅63cm、厚37cm。②本体: 高20cm、幅23cm、厚60cm。③本体: 高18cm、幅31cm、厚64cm。④(奥)本体: 高12cm、幅48cm、厚22cm。⑤(手前)本体: 高16cm、幅26cm、厚72cm。⑥本体: 高13cm、幅30cm、厚46cm。⑦本体: 高20cm、幅23cm、厚65cm。

力石は、境内右、手水左脇の植え込み下にも2基見つけました。この項目に追加します。左の石には刻銘されています。

銘文は、「野州猿田 田島藤治郎 三六〆目」。野州は下野国の異称、猿田は栃木県足利市猿田町が現存しています。

⑧左本体: 高21cm、幅28cm、厚70cm。⑨右本体: 高18cm、幅50cm、厚18cm。

神木なのかどうかは不明ですが、

押付本田の水神宮境内では、

ほかには大きな樹木はありません。

あっと、もちろん、見たとおりの公孫樹です。

雌雄は調べていません。

こういうのも、移転のときは、

伐られてしまうのでしょうか。

スーパー堤防上に立っていても

いいのでは?

境内右の施設

下は2011年1月末の状況。大震災が勃発したのはこの直後。そのせいかは分かりませんが、工事進捗はいまひとつ。

この時点で、背景は荒涼とした工事現場風景。神社の施設とはなんと不釣合いな、そんな思いを強くしました。

信心深くないタヌポンでは言う資格はありませんが、神々の宿る場所は、コンクリートやパワーショベルではなく、

自然に囲まれていてほしいですね。そんな思いが通じたというわけでもないでしょうが、2016年、重機は見えなくなりました。

↓下写真は2016年6月現在。

よくみると、石灯籠が倒れている様子。

大地震によるものでしょう。

境内右手は、灯籠や手水はともかく、

ほかは仏教関連の施設ばかりです。

その理由はどこにあるのか、

それを心の隅におきながら、

再調査をしてみました。

まず、神道・仏教共通の施設、手水と石灯籠から見てみましょう。

以下は、手水石の表面と裏面。表面は「奉獻」。献は凝った書体。裏面は、願主3人、世話人5人の名が列記されています。

「願主 弥五左ヱ門 源左ヱ門 小左ヱ門」「世話人 利兵ヱ 勘左ヱ門 兵右ヱ門 勘右ヱ門 弥五兵ヱ」

この手水は水道も完備。ちゃんと2016年現在も、水がでます。本体: 高89cm、幅44cm、厚40cm。

下左は右側面で「舩仲間中」とあります。願主・施主・世話人・講中メンバーそれぞれの意味合いの差は?

右は、左側面。「天保七申二月吉日」で、天保7年(1836)2月の造立です。

石灯籠1 を先に紹介しましたが、

こちらの灯籠のほうが、「水神宮」の所属という感じです。

なんの根拠もありませんが。

ただし、2016年現在は、ご覧のとおりの状態。

いずれ移転するのであれば、そのときになおせばいいですよね。

それにしても、同様のものが2基ある場合、

時間差で造立し直したのか、それとも、

別の本来の設置されていた場所から遷ってきたのか。

その真実は、一向に分かりません。造立年も不明だし・・・。

本体: 高144cm、幅48cm、厚54cm。

以下、健在のときの記述を再掲します。写真は、2005~2006年頃のもの。まだ工事前で、背後にブロック塀があります。

手水の手前に石灯籠が1基立っています。

中央部の「火袋」という部分のこれは馬なのでしょうか、逆さまに彫られています。

面白いなと思って見ていたのですが、どういう意味があるものなのでしょうか。

もしかして、上部が倒落したのを直したとき逆さまに付けてしまったとか・・・。

そんな風に考えて石灯籠を見てみると、笠の部分だけが少し古そうに見えたり・・・。

境内右手のいちばん前に屹立しているのが、六阿弥陀供養塔。

押付本田には、以前に瑞光寺(現在廃寺)という寺がありましたが、

その僧正だった祐天上人の名号石(みょうごうせき)が残され、

のちにこの水神宮に移されたのがこの供養塔。

→ (瑞光寺と名号石の実在は、和本「総州六阿弥陀詣」 に記述されています)

来見寺末寺だった瑞光寺は河川改修のため廃寺となりました。

瑞光寺にあった石仏が各種、近くにあったこの水神宮に遷されたのでしょう。

境内に仏塔が多い理由がひとつ判明しました。

ちなみに名号(みょうごう)とは、「南無阿弥陀仏」の念仏のことで

「南無阿弥陀佛」の文字の下に小さく「祐天」の名と花押が彫られています。

また、石塔の右側面には、以下の祐天上人の句が彫られています。

枯れ草に 情の露や かりの宿 みのりの縁を 結ぶめでたさ

また、この石塔の左側面には、書家の 杉野東山 が建立の由緒を記しています。

文政10年(1827)10月19日 建立

☆ 六阿弥陀供養塔については、以下で詳細に説明しています。

総州六阿弥陀詣 「供養所瑞光寺」・「六阿弥陀供養塔」 参照。

本体: 高165cm、幅42cm、厚29cm。台石: 高42cm、幅68cm、厚65cm。

六阿弥陀供養塔の背後に2基並んで仏塔らしきものがあります。右の大きめの台石のあるほうから説明します。

中央上部に左の梵字、その下に「光明眞言百万遍供養塔」。

最強のマントラ(真言)と呼ばれる光明真言を

百万遍唱えたことを記念して建てる塔。

こうした塔を通常は「読誦塔」として分類するのですが、

『日本石仏事典』では光明真言の場合は独立させて、

「光明真言塔」としています。

読みづらいですが右に「文政五壬午八月二十一日」で文政5年(1822)8月の造立。

左下に「當村當□講中」。□部分はなんとも推定もできません。「郡」かなあ。

本体: 高92cm、幅38cm、厚19cm。

光明真言(こうみょうしんごん)とは

密教の真言で、正式は、不空大灌頂光真言(ふくうだいかんぢょうこうしんごん)。

四国霊場八十八ヵ所巡りの際には必ず唱えるといいます。

ちなみに、真言(しんごん)とは、仏様の真理を説き徳をたたえる短いお経で、

梵語(サンスクリット)を音写したもの。

短いものを真言といい、長いものを陀羅尼(だらに)と呼びます。

光明真言は、梵語で23文字の「短い」お経ですが、タヌポンは舌がもつれます。

おん あぼきゃ べいろしゃのう まかぼだら まに はんどま じんばら はらばりたや うん・・・まったく理解不能です、うん(笑)。

余談ですが・・・

光明真言の詳細はともかく、仮に講中仲間であわせての回数といっても、「百万遍」というのが気が遠くなりそうです。

何回も、という意味で誇張した表現ではないかと思いますが、タヌポンはヘンなことを思いました。

それは、人間の一生の心拍数です。これが、実は、約20億回というんですね。

これに比べたら、無意識の心境で唱えたら100万回など大した数値では・・・。(あっ、無意識心になるのが難しいのか!)

参考→ 東京工業大学理学部生物学教室教授、本川達雄氏の著書 「ゾウの時間 ネズミの時間」

赤子を抱いた子安観音像が描かれています。左から正面、右側面、左側面。右側面「下組 女人講中」の下組とは地域名?

左に「文政九戌年九月吉日」。江戸後期の文政9年(1826)9月の造立です。

本体: 高68cm、幅28cm、厚20cm。

手水の後に2つの堂宇が見えます。

当初、四郡大師を知らないときで、

2堂ともそうだとは思いませんでした。

左の小さい堂宇が56番。

右堂宇は、19番の札が付いています。

巡礼・札所巡りという観点では、

同一の箇所に2堂あるのは

無意味なように思えます。

本来は、どちらかいっぽうが、

別の場所にあったものと思いますが、

六阿弥陀供養塔 で判明した、

瑞光寺が移転元だったのでしょうか。

余談ですが、大地震後とはいえ、

傾いているのは左か右か、手水石か、

それともすべてか、もしかして大地?

ちなみに、利根町には、こうした2つの大師が並列して建てられている場所が、いくつか存在しています。

押付本田の水神宮以外では、以下、6ヵ所ありますね。

諏訪神社の大師・押付新田不動院の大師・下柳宿の大師・羽中集会所の大師・大房集会所の大師・立崎集会所の大師

さて、札所番号が2つも併存しているのは不可解ですが、その理由は調査不足でまだ分かっていません。

それなのに、今回2016年の再撮で、さらに不可解なことが・・・。それは以下で。

堂宇のなかに3体の大師像が安置されています。

扉の右上には19番札所番号も付いています。ところが、真ん中の像の台石には・・・。

「押付本田 四十五番 豊嶋弥五左エ門」。45番とはどういうことでしょう。

つい先日更新した大房集会場の大師堂、そこにはたしか「45番」の札が・・・。

→ 大房集会場大師45番

四郡大師の初期の構成とその後の変化について、徹底的に調べてみるしか・・・。

でも、隣りの大師でも、さらに・・・。

左本体: 高33cm、幅24cm、厚18cm。台石: 高14cm、幅35cm、厚28cm。

中本体: 高33cm、幅24cm、厚16cm。台石: 高12cm、幅31cm、厚28cm。

右本体: 高37cm、幅28cm、厚19cm。

こんどは2体の大師像。しかし、また右の大師像の台石に、

「押付本田 七十四番 小池左五エ門」。

施主もしくは願主が勝手気ままに札所番号を決めているのでは、

と思うくらい、押付本田の2人が別々の番号を唱えています。

しかも、堂宇に掲げられた札所番号とも異なったものを。

この水神宮だけで、16番・45番・56番・74番と、4つもあるなんて、

水神宮・瑞光寺・地蔵院(後述)に各1つ振り当てても、1つ余ります。ヘンです。

左本体: 高30cm、幅24cm、厚19cm。右本体: 高31cm、幅24cm、厚19cm。台石: 高14cm、幅30cm、厚26cm。

さて、大師56番では、堂宇の下に、妙な石が・・・・。

四郡大師とは直接関係なく、ここに暫定的に置かれたものと想像します。

石塔の下部が消失しているようです。

「子安大明神」が見えますが、これは何とも奇妙な名称です。

というのは、大明神とは神道系の称号です。子安神社というのがありますが、

この場合の祭神は、子安観音菩薩ではなく、木花開耶姫(このはなさくやひめ)です。

刻像されているのがこの姫とすれば、辻褄が合いますが、子安観音像でしょうね。

子安大権現なら仏経系となりますが、大権現では女神らしくないからとか。

本地垂迹・神仏習合・・・よく分からないですね。

前にもふれましたが、一説によると、18世紀末に、

十九夜塔の如意輪観音像が変化して、子安観音像ができた、とあります。

十九夜講などでは、おもに女性の安産等を祈願して、如意輪観音に祈ったものです。

これが子安観音へと変化していくのは、ありえる話でしょう。

下部が半分も欠損しているためか、造立年等は不明ですが、江戸後期でしょう。

本体: 高26cm(下部欠損)、幅23cm、厚12cm。

大師堂の左には、3基、石塔類が並んでいます。

左から、馬頭観世音、水神宮夜燈、とあり、

その隣りは、四国霊場十九番と記されています。

水神宮夜燈は、名前からみて当然、

この敷地に当初から付随したものと思われますが、

馬頭観音塔は、仏塔なので、どうなのでしょうか。

廃寺となった瑞光寺から遷移されたものかどうか。

四国霊場・・・の札所塔も、判然としません。

写し巡礼地としては、この水神宮よりも

瑞光寺が妥当ですが、ほかの可能性はあるのでしょうか。

左から正面、右側面、左側面。正面「四國霊場十九番」、右側面「文政元寅十一月吉日」文政元年(1818)11月の造立。

左側面「阿州立江寺寫」。これは阿波の国四国巡礼第19番札所立江寺(たつえじ)の写し巡礼地であることを示しています。

この文字の下に「世話人 村年寄中 山本佐五右エ門」とあります。本体: 高90cm、幅21cm、厚15cm。

さて、この塔が本来設置されていた写し巡礼地とは、瑞光寺でしょうか。それとも・・・。

さて、正面「水神宮夜燈」と彫られた塔ですが、下中央右側面に、えっ?という銘文を発見します。

「享和四甲子正月」の享和4年(1804)正月造立はともかく、その左に、なんと「別當地蔵院」。地蔵院とはどこ?

水神宮に隣接して「地蔵院」という寺があったのでしょうか。そうすると、仏塔関連は、地蔵院の所属の可能性もでてきますね。

裏面に「願主 善光 世話人 大谷治左ヱ門 木村七左エ門」とありますが、善光とはおそらく地蔵院の僧侶の名前でしょう。

本体: 高77cm、幅41cm、厚41cm。台石: 高24cm、幅37cm、厚35cm。

自然石を用いた馬頭観音塔。

表面は「馬頭觀丗音」のみの刻銘。

裏面に造立時の寄附連名が彫られています。

後半に、「大正十一年十二月建之」とあり、

大正12年(1922)12月の造立が分かります。

比較的近世のものなので、

連名に記された名前は、苗字があり、

現代の姓名に近いものになっています。

本体: 高86cm、幅73cm、厚16cm。

[寄附連名]

一金一円 山口隆之助

本田 一々 佐藤□之助

一金一円 久保田次作 上曾根 一金五十銭 牧野□一郎

羽黒 一金一円 松木 實 大房

寄 一々 樺原善太郎 一々 大橋貫一 一々 坂本祐次郎

一々 髙野 兵吉 一々 大久保大吉 一々 大野 幹雄

附 一々 渡辺 乃を 一々 大野市平 一々 鈴木清三郎

一金五十銭 高野栄次郎 一々 坂本光二郎 長冲

連 一々 本田 櫻井 實 本田 一々 飯塚 吾吉

一々 渡辺徳太郎 一々 木村 八平 一々 岡野 寅吉

名 一々 渡来 四郎 一々 中村□太郎 一々 飯塚 安造

羽根ノ 一々 杦山仁三郎 一々 蛯原郡次郎

一金一円 伊丹 松男 文間 一々 滝田德太郎

一々 海老原國松 一々 中村市太郎 丗話人

一金五十銭 髙野健太郎 一々 稲坊傳一郎 布川 白戸半四郎

大正十一年十二月建之 上曽根 飯塚 一男

羽根ノ 平野 晃

以下は、さらにずっと右奥の本殿脇にあるもの。これが何かは不明です。水神宮移転の節は、廃棄されてしまいそうです。

どうなる、桃園の里、押付本田

冒頭のあの小路を通って・・・。

かつて、タヌポンが初めてここを訪れたとき。

どこかで、桃か梅の花が咲いていました。

なんとなくのどかな気分・・・。

先ほどの絵馬「祈願図」の背景にも

桃園の一部が描かれているということですが、

前述『利根川図志』(巻2)では、この押付本田の里について、

「桃園多し、春花甚美なり」 と記しています。

名産 押付桃

赤松宗且の「布川村絵図」では、この辺一帯は桃畑。桃の花が咲き競う頃には、とても素晴らしい光景だったようです。

この桃は、「水神出し」・「兵右衛門出し」の渡し場から江戸へと出荷され、「押付桃」として有名でした。

利根町のお米もたいへんおいしいのですが、この桃も、なんとか復活できないものでしょうか。

そして、いま。麗しい押付本田の小路と、水神宮のゆくえは・・・。

(16/06/06・15/03/19・14/04/16 追記) (11/02/03 再構成) (07/05/27・05/11/05・05/08/27・05/07/23 追記) (05/07/20)

(撮影 16/06/04・16/06/01・11/01/28・06/05/28・05/08/27・05/07/29・05/03/27)

本コンテンツの石造物データ → 押付本田水神宮石造物一覧.xlxs (17KB)