�^�k�|���̗����ۂ�ۍs ���؏W��i�k�j����

TOP�E�T�K�ڎ������؏W��i�k�j����

���؏W����Ӂ@�ڎ�

�O���_�Њ֘A�����N

�X�V�o��

�Α����f�[�^�f�ڂ̂��߂̍Ē������I�ՁB

����ƕ��ؒn��ɁB�����͂�����ɂȂ��Ă��܂��܂��B�Ȃ��H

�܂��́A�Ƃ肠�����A�k�̂ق�����B

�W���e�̐Ε����ڂ������Ă��Ăт�����B

�q���ω�������S����B�����������Ƃ�����̂ł��ˁB(16/07/03)

�k�Ɠ����������ɂ��āu���؏W����Ӂv�Ƃ����R���e���c�ɂ��Ă��܂������A

�摜�C���Ɩڎ��ύX���@�ɁA�k�Ɠ�ŕ��������āA�Q�R���e���c�Ƃ��܂����B

���̃R���e���c�͖k�̏W����ӂł����A�ڎ��ł͓�W��Ƒ��݂Ƀ����N���Ă��܂��B(11/02/22)

���������암�̒����Ɉʒu���镟�ؒn��́A�T�����R���e���c�����x���Ȃ��Ă��܂��܂����B

�Ȃ����A�Ŗk�[�Ƃ��A�����̂ق��Ƃ����X�̂ق��ɐ�ɖڂ��s���Ă��܂���ł��ˁB

�H�ו��ł��A�܂��̂ق�����H�ׂĂ��������Ƃ�����Ō�ɁA�Ƃ����̂Ǝ��Ă��܂��i�j�B

�ł��A���ꂾ���̗��R�ł͂Ȃ��A�������ؒn��͌����Ƃ��₷���Ƃ���Ɍ���������̂ł��B

�蝄�_�� ��y�V�c�n��ɂ悭�s�����肵�܂������A��蓌�������т��ђʂ��Ă��Ȃ���A

���̓��H�ɖʂ��Č����Ă��邱�̕��ؖk�̏W��ɂ͂܂������C�����܂���ł����B

�܂��A�����ɂ���ƕ������Ă�����A�ڈȂ��̂ŁA�N���}��o�C�N�Œʂ�Ƃ��́A

�悭�C�����Ȃ��ƒʂ�߂��Ă��܂��܂��B��O�ɓd���������Č��Â炢���������m��܂���B

�o�X�ŗ���Ƃ��͕��̃o�X��O�ł�����A����������܂����E�E�E�B

��̏W��̂ق��́A�k�̏W��̂�����̓���쉺���ē˂�����������܂��āE�E�E�B

�ƁA�������߂�ǂ��ȂƂ���ɂ���܂��̂ŁA����ɍs���p�x�����Ȃ��Ȃ�܂��B

�܂��A�����A�K�ꂽ�Ƃ��͓�W��߂��̓��H�ܑ͕�����Ă��܂���ł����B(06/05/27)

���������암�}�b�v

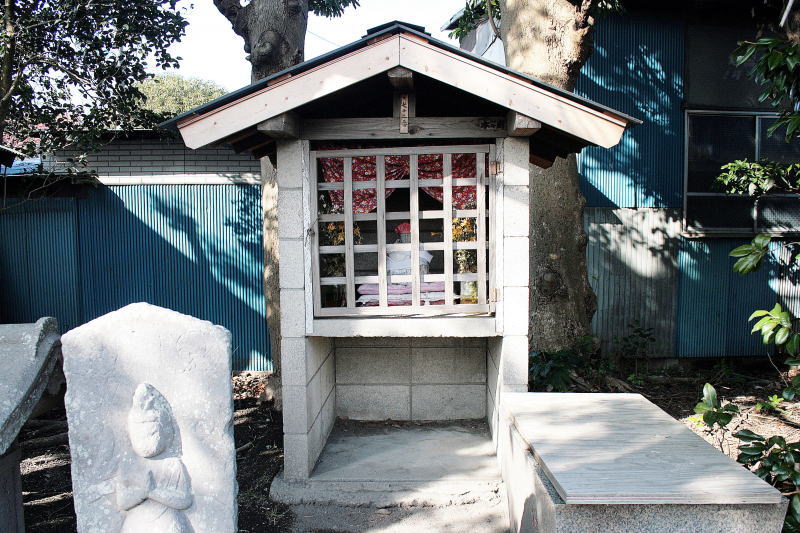

���̎O���_��

���ʐ^�̂悤�Ȋ����ł��B

�����͂��̂P�p�ɏW�܂��Ă���̂ł����A

��ʍ��肪�z����ʂŁA�����炩�痈��ƁA

�Ȃ��������Ƃ��₷���̂ł��B

����������Ɖ�ʍ���̓d�����A

���E���ז����Ă��邹�������m��܂���B

����ɁA�O���_�Ђ��A���ꂪ�܂�������Â炢�I

���̂P�p�̎���ł���Ȃ���A����̎��̔w��ɁB

���䂩�����A�ɉB��Ă���̂ł��B

�������Ă݂�ƁA���c�_�̂ق�������Ɍ����܂����A

�����ł́A���c�_�́A�O���_�Ђ̋����ЂɂȂ肻���ł��B

����͐^�~�̎ʐ^�ł����A

�����ɖ���ď�ɂȂ�ƁA

�O���_�Ђ͂���Ɍ����Â炭�Ȃ�܂��B

�����̎����Z���Q����

����Ă���悤�Ȋ����ł��B

���̉��ɂ���̂��O���_�ЁB

�����͗��[���B��Ă��܂����A

���_�����ł��ˁB�S���ł��B

�����S�N�i�P�X�X�Q�j�N�P�O����

�Č��E��[����Ă��܂��i���j�B

����Ɓu�O���_�Ёv���������A�Ƃ����_�z�B

�؉A�Ŕ��Â��̂ŁA���H����͂悭�����܂���B

�ؐ��̂悤�Ȃ̂ŁA��������Ɛ��N�o�Ƃ����Ƃ��E�E�E�B

�ł��A���͂�����Ă��܂���B��������ƋL����Ă��܂��B

�� �Ƃ������A�Ē����ŖK�₵����A�_�z���O����Ă��ĕs���ɁB

�Q�O�P�P�N�R���P�P���̑�k�ЂŁA�����Ȃ����̂����m��܂���B

���O�̂Q���ł͊m���ɐ_�z�͕t���Ă��܂����B

�_�z���Ȃ��ƁA�m��Ȃ��l�́A�q�a���̐��K�̂��D�����Ȃ��ƁA

���ꂪ�O���_�Ђ��Ƃ͕�����܂���ˁB

����́A�q�a�Ƃ������A�q�a�E�{�a�����˂��K�ł��ˁB

�Ȃ��ɁA�O���_�Ђ̃V���{���ł�����K�����u����Ă��܂��B

�Ȃ��A���̕��̎O���_�Ђ̗R���́A�s�ڂł��B

�����琳�ʁA�E���ʁA�����ʁB�E���ʂ́u���ؗW�u���v�B�W�͉����b�ł͂Ȃ���ɂȂ��Ă��܂��B����Ȏ��͑��݂���H

�����ʂ��u�����\�O��亗�����g�U�v�A�����P�R�N�i�P�W�R�O�j�V�������ł����A亗���ّ̈̎��A�g�U�͋g���Ɠ��`�B

�Â��������D���ȐH���������{�a���K�ł��B�{�́F ���V�P�����A���R�V�����A���Q�W�����B

�O���_�Ђ̍Ր_�́A�n���_�Q���̈ɜQ�����i�����Ȃ��݂̂��Ɓj�A�ɜQ�f���i�����Ȃ݂݂̂��Ɓj�Ɠ��{�����B

����́A�O�ɏЉ�� �H���̎O���_�� �Ƃ܂����������ł��B�ȉ��A�v�|���Čf���܂��B

�O���_�Ђ́A��ʌ������ɂ���O���_�Ђ̎Г`�ɂ��ƁA��P�Q��i�s�V�c�̌��A

���{�����̓����̂Ƃ��ɑn���Q�_�̐_���ɂ�铌��������F�O���Ē����ɐ݉c���ꂽ���ƂɎn�܂�Ƃ������Ƃł��B

���̌�A�i�s�V�c���㑍�����K�ɍۂ��A�_�Ђ��͂ޔ���i���炢��j�A���@�i�݂傤�ق��j�A�_�́i�����Ƃ�j�̎O�R���܂���

�O���̏̍������Ɠ`�����Ă��܂��B

���c�_�̒��������ɂ���̂͋��萅�B���ʂɁu�����v�B��͍��̂悤�Ȉّ̎��B�ق��Â������B

���E�͍����ʁB�ǂ݂ɂ����ł����A�u�����\�ܔN�㌎�������@���ؑ����v�B�����P�T�N�i�P�W�W�Q�j�X���̑���

�{�́F ���Q�R�����A���W�R�����A���Q�V�����B

��ŏЉ���t���̑O�ɂ���܂��B���ʂ́u��[�v�A�����ʂ́u�����\��N�l���\����@�@���q��g�v

�����P�Q�N�i�Q�O�O�O�j�P�Q���A���q��g���ɂ�鑢���B���̕��͒������Č�����Ă��܂��B

�������A��e�ɒ����������́A�y�C���g�̎�F�����Ă��܂��ƁA�Ƃ���ɓǂ݂Â炭�Ȃ��Ă��܂��܂��B

�{�́F ���T�O�����A���X�Q�����A���T�T�����B

�S�̓I�ɁA�m�̂悤�ɂȂ��Ă���O���_�Ђł����A

�Ƃ��Ɂu���ꂪ�_�v�ƌĂׂ�悤�ȍۗ��������͂Ȃ��悤�ł��B

��q�����t���K�̔w��ɂ́A

����̕З������Ă���������{������܂����E�E�E�B

�O���_�Ђ̓��c�_

�O���_�Ђ̋����ГI�ȑ��݁B

���̓��c�_�̂ق�����̂Ȃ̂����E�E�E�B

���̖����邽�߂ɁA

�����̑S�e���B��܂���B

�����́A�����~�n�ɁA

���낢��Ȃ��̂��u����Ă��܂��B

���́A���c�_�̒����̔w�ォ��O�̎�蓌���̓��H�������J�b�g�B�E�͐_�z�B

���̒��������_�����ŁA�O���_�Ђ̒����Ɠ��l�A�S���B�����S�N�i�P�X�X�Q�j�N�P�O���������Ɍ��Ă��Ă��܂��B

�����̔w��ɂS��A���K���������Ă��܂��B

�E�[�̐Γ��͍M�\���̂悤�ł����A

���R��́A���̓��c�_�̖{�a���K�Ǝv���܂��B

�ȉ��A���̐��K���珇�Ɍ��Ă����܂��B

�Ȃ��E����Q�Ԗڂ̐��K����Ɂu�h�؍u���v�Ƃ���̂́A

���̒n��̖����A���؏h������ł��B

���ꂪ�R��̂Ȃ��ł�����Â����̂�

�v���܂����A�����N�����������s���ł��B

�{�́F ���S�R�����A���Q�V�����A���Q�S�����B

�\�ʓ����Ɂu���c�_�v�Ƃ���܂��B

�����ʂɁu���a��C�\�g���v�B

���a�X�N�i�P�V�V�Q�j�P�Q���̑����Ȃ̂ł����A

���́A���̔N�͂P�P���P�U�N�ɉ����ƂȂ�A

���i���N�ƂȂ��Ă��܂��B�P�Q���̑����Ȃ�

���i�ƂȂ�ׂ��Ƃ���Ȃ̂ł����E�E�E�B

�]�k�ł����A���a�X�N�́A���f�ȔN�B

�̂�����Ȃ������������Ă��̂��Ȃ��ƁB

�{�́F ���T�V�����A���R�P�����A���Q�W�����B

�]�˂̎O��Ύ��̂ЂƂu���a�̑�v���������N�Ȃ�ł��ˁB���҂P�W�C�V�O�O�l���o���Ƃ��B

���̖��a�X�N�Ƃ����N�́A�ق��ɂ��u�a�╗���Q�����������Ƃ�ł��Ȃ��N�������悤�ŁA

��ʼnƂ��Ȃ������l�����ɂ��ǂ��������������Ƃ��B

��͂�A���a�X�i�߂��킭�j�Ƃ����N���������Ƃ������ƂŁA�Ȃ�Ɩ��{�������A�u���i�v�ɉ��߂�ꂽ�̂ł��B

�܂�A���a�X�N�͈��i���N�ł�����̂ł��ˁB�Ƃ���ŁA���������ς����u���i�v�ł����A���[�v���ł́u�Ée�v�Ƃł܂����B

������V�����{�a���K�B���ʁA�}�Ɛ��K�{�̓����̂Q�����Ɂu���c�_�v�������Ă��܂��B

���K�����ʂ́u�����\��q�l���g���v�A

�����P�P�N�i�P�W�Q�W�j�S���̑����ł��B

��ɂ́A���ʂɁu�h�؍u���v�B

��̉E���ʂ́A�ȉ��B

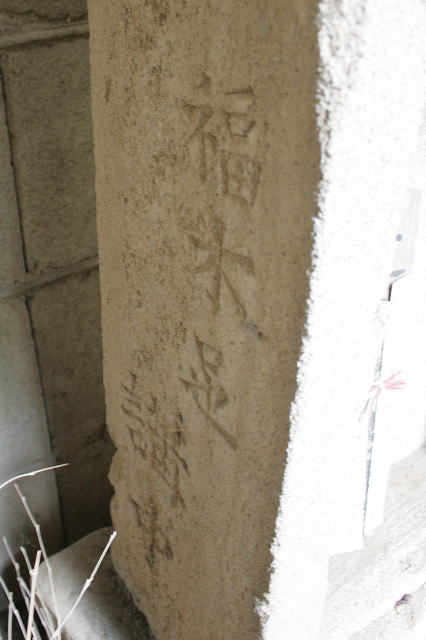

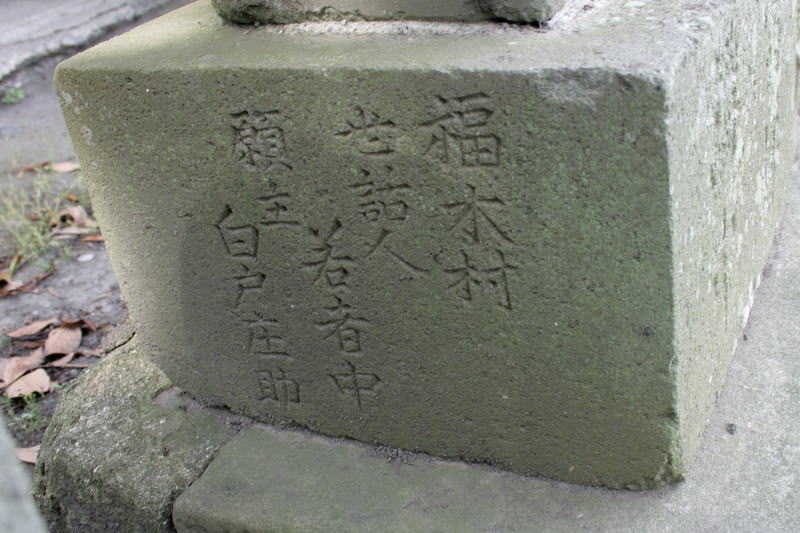

���ؑ�

�@���b�l�@𠰥�Ғ�

�@��@��@���ˏ���

�{�́F ���U�O�����A���S�X�����A���S�U�����B��F ���Q�Q�����A���R�U�����A���R�R�����B

�E�[�̐Γ��́A�ʋ��������������M�\���B

�㕔�ɁA�����_�̐����A�ʋ����͂P�ʂU�]�ŁA

�����ō����A�����E�@�ցE�|��������A

�S��ł��܂��B

�S���`����Ă��鍶�E�ɁA

�u���ۓя\���g���v

�u���s�\��l�v�Ƃ���A

���ۂQ�N�i�P�V�P�V�j�P�O���̑����B

�{�́F ���P�O�P�����A���R�P�����A���P�W�����B

���؏W��i�k�j�ƐΕ��Q

���c�_�����̉E�w��ɂ���̂��W��B�A�̉A�ɂȂ��Ă��܂��̂œ��H����͌����ɂ����ꏊ�B

�E�ׂɏ��h�c�̑q�Ɂi�ʐ^�E�j������̂������̖ڈ�ł��B���̒n��͋����u�h�v�ƌĂ�Ă��܂��B

�V�����萅�̔w��ɑ�t�������Ă��Ă��܂��B

�D���ԍ��́A�V�Q�ԁB�i�ȉ��j

���̑�t�͂Ƃ��������ɏЉ��V��̐Γ��́A

���������W��ɑ�����̂ł��傤���B

����Ƃ��A�ǂ����̂������p���ƂȂ��āA

�����̐Ε��������ɑJ���ꂽ�̂ł��傤���B

��t���{�́F ���Q�W�����A���Q�S�����A���P�W�����B

��t���ƏW��̊Ԃɂ́A

�V��̐Γ������ׂ��Ă��܂��B

�Ԏq��������ω����������A

���l�u���̍������ڂɂ��܂��B

�����̊��ɂ�

�]�ˌ���ȍ~�̑����̂��̂�

�����悤�ɂ��v���܂��B

�ȉ��A�����珇�Ɍ��Ă����܂��B

�^�C�g���̂W��̂����P��́A

���[�̓��̔w��ɉB��Ă��܂��B

����͍Ō�ɏЉ�܂��B

�Ԏq��������ω����������Ă��܂��̂ŁA�q���ω����ƌ����܂��B

�c�O�Ȃ̂́A�����ʏ㕔�̌����B

�u�����\��N�O�����V�v

�̐S�̑����N���s���ł��B

�����A�����̓x�����Ƃ͈قɂ��āA

�ӊO�Ɩ����̕\�L�̂悤�Ɏv���܂��B

���̗��R�͊��x���Ȃ����ƂƁu���V�v�ł��B

�]�ˊ��ɂ͂��܂�Ȃ��\�L�ł��B

��́u���l�u���v�͖����ł��B

�{�́F ���S�T�����A���Q�S�����A���P�U�����B

��F ���P�R�����A���R�T�����A���Q�P�����B

�ꌩ�A�M�\�����Ǝv���܂������A

���e�͕s�������̂悤�ł��B

�E��̓����A�����㮍��A

�����Ĕw��ɉΉ��Ƃ���A

�s�������ł��ˁB

�S������ł��Ȃ����A�O��������܂���B

�M�\���ł͂Ȃ��ł��傤�B

�����ʂɁu�����l���N�\�ꌎ�g���v�B

�����S�N�i�P�W�T�V�j�P�P���̑����ł��B

�{�́F ���U�V�����A���Q�V�����A���P�V�����B

���w�E��Ɂu�\�ܖ鋟�{�v�Ƃ���A

�\�ܖ铃�ƌ����܂��B

�������A���e�͔@�ӗ֊ω��̂悤�ŁA

�{���̏\�ܖ�̖{���ł͂���܂���B

�������ɑ�����ł����A�ꌩ����ƁA

�Ԏq������Ă���悤�ɂ������܂��B

�q���ω��ł͂Ȃ��Ǝv���܂����E�E�E�B

���w����ɂ́u�����\���\�g���v�A

�����P�Q�N�i�P�W�P�T�j�P�Q���̑����B

�E���ʂɂ́u㔺�b�l�@�ɉE�G���v�Ƃ���܂��B

�{�́F ���V�O�����A���Q�X�����A���P�X�����B

������Ԏq��������q���ω����B

�����ʁu�����\��N�\�ꌎ���V�v�ŁA

�����P�X�N�i�P�W�W�U�j�P�P���̑����B

�q���ω����͊�{�I�ɍ]�ˌ������A

�����ɂ����Ă̑����������ł��ˁB

�@�ӗ֊ω�����q���ω��ցA�Ƃ����ω���

�����X���ƌ�����ł��傤�B

��u���l�u���v�������ɂ��B

�{�́F ���U�T�����A���Q�W�����A���Q�O�����B

��F ���P�W�����A���R�X�����A���Q�V�����B

�܂�����q���ω����B�����E���ʂɁu�ؓ����S�@���l�u���v�A��ɂ��u���l�u���v������A�d�����Ă��܂��B

�����ʁu�V�ۏ\��q�N�O���g���v�œV�ۂP�P�N�i�P�W�S�O�j�R���̑����B��͂�A�����E�]�ˌ���ł��B

�{�́F ���U�U�����A���R�P�����A���Q�O�����B��F ���P�W�����A���R�X�����A���Q�V�����B

���������ł͂S��ڂ̎q���ω����B

�����ʁu�����l�\��N�\�����v�ŁA

�����S�P�N�i�P�X�O�W�j�P�O���̑����B

�����āA���������������Ă��܂����A

��������炭�u���l�u���v�B

���̒n��́A�������疾���ɂ����āA

���l�u���̐M�Ă��q���ω��ւ̎v����

���������ƌ����܂��B

�{�́F ���U�S�����A���Q�T�����A���P�W�����B

��F ���Q�O�����A���R�X�����A���Q�V�����B

���܂܂łƂ͂�����ƕς�����c���E���^�̓��B

�㕔�ɔ���v�҂̔@�ӗ֊ω��������ڂɍ�������Ă��܂��B

�����Ɂu��羪�\�Z��u�v�Ƃ���A

��͂藘�������L�̔@�ӗ֊ω����������Ȃ�����A

�ׂ̖{��������\�Z�铃�ƂȂ��Ă��܂��B

���̒n��͏\��铃�������Ȃ��ł��ˁB

�]�ˏ������璆���̂��̂����Ȃ��A

����ȍ~�A��C�Ɏq���ω��ɂȂ��đ���������ɂȂ����Ƃ����Ƃ���ł��B

�Ƃ͂������̂́A���̓��́A�������E�Ɂu���a�l��V�v�u�[�㌎�g���v�B

���a�S�N�i�P�V�U�V�j�[���̂X�������ł��B

�{�́F ���P�Q�U�����A���S�O�����A���Q�Q�����B��F ���Q�P�����A���T�T�����A���R�V�����B

���̓��́A�ŏ��� �q���ω����P �̔w��ɉB�ꂽ�P��B

�����́A�P�Ȃ�Ή�Ǝv���Ă��܂������A�����������Ă��܂��B

�u���ʎЍ�棁����v�Ɨv�̂܂��A

����������Ƒm���̕擃�̂悤�ȋC�����܂��B

��������ƁA���̋ߕӂɎ��@���������̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂����A

����ɂ��ẮA�ق��̓��̖{�����݂��Ă����ꏊ���܂߂āA

����̒����ۑ�Ƃ������Ǝv���܂��B

�{�́F ���i�����y�����j�Q�W�����A���Q�S�����A���P�V�����B

����ł́A���؏W��i�k�j����ɂ��A

���̎ߑO�ɂ��铹���ɐi�݁A

���؏W��i��j���� ��

�s���Ă݂܂��傤�B

(16/07/03�E11/02/22 �NjL�č\��) (06/05/27) (�B�e 16/06/29�E16/06/20�E15/08/13�E11/02/16�E06/05/05�E05/08/13�E05/08/09)

�{�R���e���c�̐Α����f�[�^ �� ���؏W��k���ӐΑ����ꗗ.xlxs (14KB)