タヌポンの利根ぽんぽ行 八坂神社

TOP・探訪目次>八坂神社

更新経過

4年ぶりにこの地を訪れました。正確に言うと、八坂神社のほうではなく、

神社下の道路、四郡大師堂のある地点です。(結果的には八坂神社も再調査しましたが・・・)

2013年から始めた石仏データの作成のために、

まだよく検分していない主に仏教系石仏の調査が主眼でした。

ところが、大師堂の隣りに妙な標柱が立てられています。(16/05/22)

八坂神社へのアクセスは長い間、下記の方法しかないものと思っていました。

つまり、石段を上って神社境内に行けば、それが行き止まり、という風に。

しかし、6年も経過した最近になって、神社境内奥から脇道がでていることを発見しました。(12/05/12 )

布川地区から八坂神社に行くには、まず県道の取手東線を東に向かい、

中谷の交差点信号を左折し蛟蝄神社方面へ向かいます。

豊田南用水や新利根川(立木橋)などを越えてから

蛟蝄神社門の宮 への路に右折せず、まっすぐ北上します。

まもなく 土地改良記念碑 のある5差路に出ますので、

そこから右斜めの細い道に入り大房方面に向かいます。記念碑の背後にある路です。

約700〜800mほど行くと右手に大師堂が見えてきますが、

その少し手前に斜めに戻るように石段がついている場所があります。

逆の 大房集会所 方面からくると左手に石段が見えて分かりやすいのですが、

記念碑の方向からくると見逃してしまうかもしれません。

ちょうど 蛟蝄神社奥の宮 の背後に位置し、立木地区かと思いましたが、ここも大房地区で、

八坂神社は石段の上の高台にあるせいか、「大房台」という地名になっています。(06/07/02)

利根町北東部マップ

入口と石段75段

写真の右手に見える道は、

土地改良記念碑 からの道。

この道から来ると、逆向きなので

見逃しやすい石段です。

この上に八坂神社があります。

この石段が、つまりは、

八坂神社の参道になるのでしょうか。

先が見通せませんが、

まずここを上ってみないことには、

はなしが始まりません。

下は最初の踊場の手前。前方の竹やぶがいい感じ。下右のように幻想的に見える場合もあります。

踊場から振り返ると。左はいま上ってきた坂。38段あります。右は、さらに10段の上り坂(下左写真)。

もときた坂を真正面に見ると、下右の写真。ちょっと怖いですが、ここは1段1段の踏む幅が広めです。

2番目の踊り場から右折してさらに上へ。

ここは、27段あります。

道路から38+10+27=75段。

足腰の強い人にはたいしたことはないでしょうね。

さて、ここを上り切れば、

いよいよ八坂神社の境内です。

その前に、初期訪問時の石段上りを

Flashにしたので、以下、どうぞ。

初期のころ撮った写真の加工です。

石段を登って神社に向かう寸前に

左手の草むらからバサバサッと・・・。

わっ、

怪鳥ハーピィか!

臆病タヌポンはびっくり仰天!でも、

あわてながらもカメラを空にむけて、

その方向を狙いました。

魔物のほうが向かってくることなく、

逃げてしまったからでしょう。

まぐれでそれをカメラに収めた、

というわけです。

何と言う名の鳥なのか分かりませんが、このときは少し雑草が多かったので、どこかに隠れていたのでしょう。

まあ、こんな怪鳥(?)が棲んでいるくらいのところ、という感じですね。

ハーピィとは:ギリシア神話に出てきます。体が鳥なのですが女性の顔をもつ怪物です。恐いです。

地元の方のお話では、

ハーピィ の正体は、

大鷹 ではないかということです。

この辺りに巣食っているそうです。

由緒と境内の設備

八坂神社の創建は不詳ということですが、文久2年(1862)不景気のとき、神仏同座が原因とされて、

来迎院境内(現文間小学校)に鎮座してあった八坂神社をここに遷座させたということです。

どちらが軽んぜられたのか不明ですが、維新前ですしおそらく身軽に遷座させられた八坂神社のほうだったのでしょう。

それが現在、こうして残存していますが、いっぽうの東望山来迎院は結局は廃寺となってしまったようです。

栄枯盛衰、盛者必滅、諸行無常・・・合掌。ただし、小学校の敷地に何かしらその痕跡が残されているのか、

寺宝の「阿弥陀三尊立像」の写真が『利根町史』に紹介されています。実際に確かめていないので、詳細は分かりません。

下の写真の右手に上ってきた石段があります。この鳥居の正面には食品工場の境界柵があります。

鳥居と柵との間が2〜3mくらいしかないので、鳥居の全容を撮るのは柵ぎりぎりまで後退しなければなりません。

夏場だとこのあたりは雑草が鬱蒼と繁茂し、やぶ蚊や虫、クモの巣も多く、そこまで後退するのはひと苦労です。

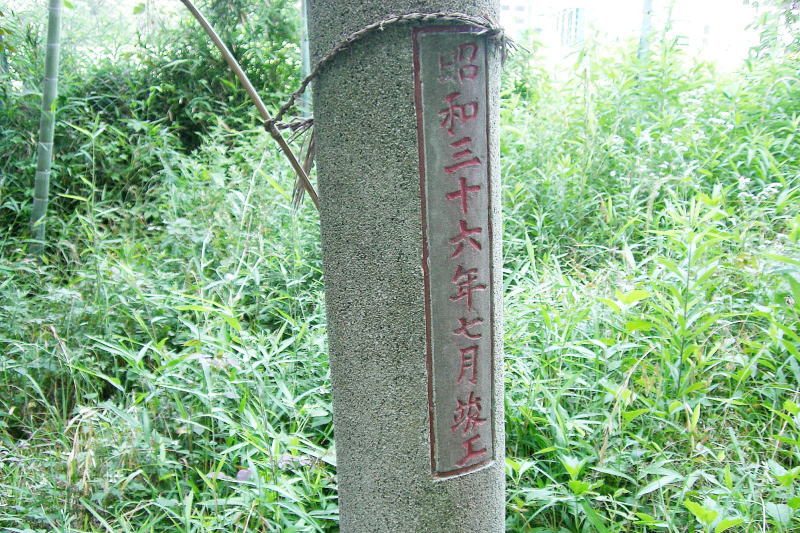

これが、八坂神社の鳥居。

コンクリート製で、左柱裏に、

「昭和三十六年七月竣工」。

昭和36年(1961)7月の造立。

典型的な明神鳥居です。

神額はついていませんが、

奥の本殿の上部に

八坂神社と記されています。

本体: 高273cm

本殿。流れ造り、瓦葺です。

祭神は、建速須佐之男神(たけはやすさのおのかみ)。これは古事記の表記。日本書記では素盞嗚尊。天照大神、月読神と並ぶ三貴神の一神ですね。(創世の神々とその系譜 参照)

京都の八坂神社が有名ですが、

八坂神社の祭神は当然ながら、

すべて建速須佐之男神です。

とはいうものの、八坂神社の祭神は

もとは祗園天神・牛頭天王だったとか。

いろいろ事情もあるようです。

知らない人は、本殿の上部を見て初めてここが八坂神社だと分かります。右下は内部の写真ですが・・・

「再社神坂とは何?」なんて思っていたら、ふつうに今風に左から右に読んで「祝・八坂神社再建」だったのですね。

この書き方の様子だと本殿が再建されたのは、そんなに昔ではないですね。御賽銭箱もそうですね。

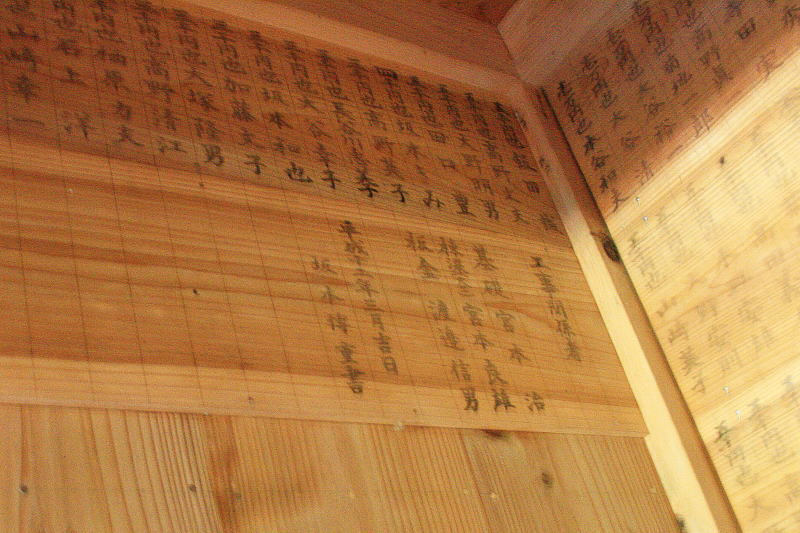

2016年、内部がすっきり整頓されていました。

背後と左の面に奉賛金名簿が記されていました。

おそらく再建時のものと思われます。

左のほう末尾に「平成十二年三月吉日」とありますので、

平成12年(2000)3月が神社本殿再建の時期でしょう。

なお、中にある石祠のような形の本殿本体は、

石製ではなく、木組の簡素な造りのようでした。(16/05/22 追記)

正直いって手水に記された文字が読めません。

左は「潔」?右は「禮」?それとも「禧」?

いずれにしてもこれは右から読むのでしょうが、

礼潔・・・という言葉はありませんよねえ。

→ 同様の文字がほかにも!

子安神社コンテンツ 難解な手水鉢名称 参照。(12/04/03 追記)

表面は子安神社コンテンツで記したように、「清潔」もしくは「浄潔」のようです。

さて、手水石の左右側面にはなにもなく、左写真は裏面。

ここに彫られた文字も、別の意味で難読です。

右は、「慶応三卯歳 霜月吉日」、

つまり、慶応3年(1867)11月造立としましたが、

自信のあるのは、「歳」と「霜月」だけです。

さらに左方は、「當村 願主 佐藤佐□右衛門」。

佐□右衛門という名前なんてあるのでしょうか。

□部分がサンズイに見えるのですが、見当も付きません。

本体: 高32cm、幅76cm、厚42cm。

(16/05/22 追記)

『利根町史』によれば神木は榊とか。

おそらくは本殿近くにあるどれかと思うのですが、

それより特筆したいのがケヤキ。

左の写真では背後に写っている大樹で、

下がその下部と中間部。近くで見るとすごい迫力です。

利根タブノキ会のデータでは、幹周322cm で、

巨木リストに掲載されています。

本殿とは逆の西の方向には柵があり何か建物が見えます。

当初、やまなみ園という施設かと思ったのですが、

調べてみると、交易食品(株)利根工場でした。

そういえば、最近、訪問したとき、

ちょうどお昼時でしたが、とてもいい香りがしていました。

もしかして社員食堂からの匂いかなと思いましたが、

食品工場だったのですね。それならお昼時でなくても・・・。

それでは、この柵は・・・、

向こう側すべてが工場の敷地ということですか。広いですね。

上記の建物がやまなみ園なのか別の建物かを判断しようと

ふと柵の右手をたどって行こうとすると、

(実は、おいしい匂いに誘われてその方向へ・・・)

なんと、その先に、小さな道が続いているではないですか!

2005〜2006年にかけて何回か訪れていたのですが、

こんな道があるとは、まったく気が付きませんでした。

今回冬場で、雑草が少ない上に、

きれいに清掃されていたせいかも知れません。

さて、この先には何があるのか。

それは、また、別コンテンツで紹介しましょう。

→ 交易食品利根工場・右は八坂神社への抜け道 参照

ひとまず、神社下の道路にもどって、大師の祠などを見てみましょう。

四郡大師・庚申塔など

八坂神社下の道路をさらに北上すると、右手に大師の祠などが見えてきます。

というか、八坂神社への石段を上ることより、下の道路を通ることのほうがふつう多いわけですから、

大房集会所から南下するにせよ、土地改良記念碑 の道から北上するせよ、これらを、最初に発見することになるでしょう。

以下の記述は、2012年5月12日現在のもの。これから4年後の再訪問時、若干の変化がありました。後半で紹介します。

右から四郡大師の祠。

その隣りは樹の陰になっていますが、

庚申塔が背後の崖に埋め込まれるように置かれています。

左には、地蔵と供養塔が建っています。

以下、個別に順に見てみましょう。

番号札はついていません。上右は内部に安置されている大師像、1体です。いつもきれいな花が供えられています。

本体: 高30cm、幅29cm、厚18cm。

左は堂の上部に掲げられている額。土佐国29番しか読めません。

しかし、ここに掲載されている御詠歌は、札所番号さえ分かれば、

共通のものであることが分かっています。すなわち、

国を分け 宝を積みて 建つ寺の 末の世までの 利益のこせり

四国88ヵ所霊場29番札所は、御本尊を千手観世音菩薩とする、

摩尼山国分寺(まにざんこくぶんじ)です。

利根町の大師で29番が記された札は、まだ見つけていません。

ここが四郡大師としての29番札所になるのかどうかは不明です。

大師の背後は崖になっているのですが、向かって左隣りの崖壁に貼りつくように庚申塔が設えられています。

→ 上記部分が、2016年で、変化します。庚申塔はこの個所から移動して、あるオブジェが新規に・・・。

これが庚申塔。ここにもお花が供えられています。

夏など雑草刈りがされていないと、

この塔は草に隠れて見えなくなってしまうかも知れません。

詳しくは見ていないのですが、

造立年などは不明です。

庚申塔の左、丸石を挟んで2基の石塔が建っています。

向かって左が供養塔、右は地蔵という感じですが、

風化が激しいようで、これらも由緒等不明です。

ちょっと腑に落ちないのは、

右の地蔵に帽子が被されているのは分かるのですが、

左の供養塔にも頭部に帽子があります。

ここには、地蔵のような頭部があるのでしょうか?

あるとしたら、下に観音像が彫られているのも奇妙です。

上の帽子が被されている部分には何があるのか、

再訪問して、確かめてみたいところです。

上記宿題のため、再訪問しました。

「被り物をはがすのは、ちょっと抵抗あるな」

と思っていたのですが、なんのことはありません。

地蔵の帽子も、問題の供養塔の頭部も、

風化でむき出しとなっていました。

布類は雨風にはあまり耐えられませんね。

ただし、清掃前で、雑草・大樹の新枝が生い茂り、

撮影するまでにずいぶん時間がかかりました。

でも、間近で見たおかげで、

「奉供養十五夜尊」の文字が判別できました。

彫られている像は、如意輪観音ですね。

さて、問題の供養塔の上部ですが・・・どうも、宝珠のような感じです。これは珍しいですね。初めてです。

こうした月待ちや念仏供養塔などで、このような宝珠を付けた形のものはほかに見たことはありません。

(12/05/12 追記) (12/05/08 撮影)

以下からが、2016年再調査時の「変化」の記述です。

石仏の再調査にきたのですが、

あれっ?と思いました。

「大房発祥の地」。

標柱と背後に竹細工の柵が新たに。

ここが発祥の地である根拠は、

どこにあるのでしょう?

少し調べてみましたが、

その由緒は現在もあいまいです。

説明書きが欲しいところですね。

実は、このときは、

このオブジェのできたところに、

庚申塔があったことを失念。

後日再確認しにきたら、

十五夜塔の左の雑草に

埋まっていることを発見。

以下、3基の石仏を少し詳しく調べてみました。右から。

こうした丸彫りの塔は、一般に銘文がなく、地蔵菩薩塔というしかないのですが、

これには蓮台が付いています。そこに、銘文が彫られていました。

「享保三年 六月吉日 大房村」。

享保3年(1718)6月の造立と分かりました。

本体: 高208cm、幅36cm、厚29cm。

主に十九夜塔の主尊である如意輪観音を刻像した十五夜塔。

利根町独特の傾向で、もう何基もこういう塔を見てきています。

とはいうものの、この塔の光背最上部に彫られた「種子」は「サ」。

これは「聖観音」をあらわす梵字で、これがまさしく十五夜塔の本尊です。

このあたりは、どうも、いい加減な感じがしますね。

光背右に「奉供羪十五夜尊」。

左に「明和四丁亥九月吉日」と明快に彫られています。

明和4年(1767)9月の造立です。

光背下部左右に「講中 四十人」とあります。

講は、左のような異体字使用。

本体: 高102cm、幅34cm、厚20cm。

2016年2回目の確認訪問で、雑草に隠れ、土に埋まった庚申塔を再発見。

少し掘り出して、撮影。黒い部分が土中に埋もれた個所。

裏面等もよく見てみましたが、銘文は、結果的には、表面の「庚申塔」の文字のみ。

もちろん、所定の場所に埋め込んで戻しておきました。

本体: 高55cm、幅38cm、厚7cm。

庚申塔含めた全体の配置は、以下。

(16/05/22 追記・16/05/18・16/05/16 撮影)

(16/05/22・12/05/12 追記) (11/03/08 再構成) (06/07/02)

(撮影 16/05/18・16/05/16・12/05/08・11/03/05・11/02/23・09/03/18・09/03/05・07/07/08・06/10/21・06/06/24・06/06/04・05/07/31)

本コンテンツの石造物データ → 八坂神社石造物一覧.xlxs (12KB)