タヌポンの利根ぽんぽ行 蛟蝄神社奥の宮周辺

TOP・探訪目次>蛟蝄神社奥の宮周辺

更新経過

石造物データの掲載を順次進めていますが、

このページはボリュームが少なく、石造物の掲載もわずかです。

そのためかなり後回しになっていました。

蛟蝄神社の記念事業が完成したら同コンテンツを一気にと思っているため、

そのボリュームの一部を当ページに移管する予定ですが、

とりあえず、現状分の再調査を経て更新。(16/07/01)

このたび、「やまなみ園の散歩道」の新規記事を追加するにあたって、

「蛟蝄神社周辺」コンテンツを以下の2つに分離し、再構成しました。

蛟蝄神社の「門の宮周辺」と「奥の宮周辺」の2コンテンツ。

再構成にあたって、立木の水神宮は、従来まで、「円明寺周辺」に含めていましたが、

内容追記と同時に「蛟蝄神社門の宮周辺」に移管しました。(12/07/07)

次項目で掲載する立木地区周辺地図では大別して、

西端は円明寺とその周辺地区、東端はやじり塚と笠貫沼のある地域。

そして中央部が、蛟蝄神社とその周辺地区です。

やじり塚と笠貫沼のある地域は、立木地区ではなく大房地区ですので、

立木地区としては、当初、以下のように分類していました。

「円明寺」「蛟蝄神社門の宮」「蛟蝄神社奥の宮」の3コンテンツに、

「円明寺周辺」「蛟蝄神社周辺」の2つを加えて、5つで構成。(05/08/11)

立木地区周辺地図

本コンテンツでは、主にこの地図の中央部右(東)、蛟蝄神社奥の宮の周辺にあるポイントを紹介します。

やまなみ園の散歩道

蛟蝄神社奥の宮コンテンツの 魅力的な小路 の続きです。特別老人ホーム「やまなみ園ケアハウス」の裏口です。

この前の通りを右(東)に進むと、蛟蝄神社奥の宮の境内に。ここで紹介するのは、そこから縦に北上する散歩道。

やまなみ園の敷地には入らず、その脇道をまっすぐ進みます。真夏だと、雑草が生い茂り、見通しが悪いかもしれません。

しばらく行くとやまなみ園正門からそれて、小さな林に出会いますが、これは栗林だったような気がします。

余談ですが、タヌポンはここで、チェーンからはずされた大きな犬に急に襲いかかられ、腰辺りを噛まれた記憶があります。

飼い主の方は、こんな散歩道にだれもこないだろうと、チェーンを持つ手を離されたのだと思います。

噛まれた傷は痛かったですがたいしたことはなかったといえ、大きな犬を飼っている人は十分注意してもらいたいですね。

こんなところに来る人間のほうがおかしいだろう、という顔をしたあまり非を認めない飼い主のようでした。

(うーーん、後から思うとだんだん腹が立ってきます。名前を聞いておくべき。安易に、許すべきではありませんでした)

さらに進み、やまなみ園正門前辺りを逆に振り返るような位置まで来ると、そこは、ひときわのどかな広い敷地。

そこに、立っているのが「スダジイ」の大樹。なかなかいい感じですね。

スダジイの場所を過ぎてさらに奥に進みます。

ここは丘陵地で、左は、その崖の下。

左によれば、絶景が見られます。

上記の場所からもう少し進んで、左手を見晴らした絶景。左に見える白い建物が「やまなみ園」だと思います。

こんなに広い野原があるんですね。砂利採取場となっているようですが、便宜上の名前なのか砂利など見えません。

ずっと遠く、右端のほうが、たしか「皇大神宮」がある位置なのでは、と推定します。

上記の光景が、2016年、以下のように変わりました。ソーラーパネルです。外資系の会社が土地を買収して建設したとか。

向こう側の樹木を伐採したのもそのため。蛟蝄神社の例大祭の通路になっていたところですっかり見通しがよくなりました。

さらにしばらく進むと、右手に近代的な建物が・・・。これが交易食品の利根工場で、正門(右)は、もっと西にあるようです。

ここまでの道はもちろんクルマはムリですよ。

でも、バイクならなんとかなります。

交易食品を右手に、左に絶景を配してしばらく進むと・・・。

下の写真は、右が「赤シソが茂った」7月時の同じ場所。左下に下りる道と、右手に進む道があります。

以前はこの道はなかったハズです。実は、この道は、八坂神社から「おそるおそる」通ってきて発見しました。

下左が、こちらから八坂神社へ向かう道。下右は、八坂神社からこちらを見たところ。

→ 八坂神社「隣は食品工場」 参照。

→ 八坂神社「脇道、発見!」 参照。

円明寺周辺でも各所で見かけましたが、この辺りは丘陵地ですので、どこかに、下る道があることになります。

その「北へ下る道」のひとつが、この道です。なかなかいい雰囲気ですが、バイクで降りるとあっという間。

出てきた道をふりかえったところが、下右の写真です。途中に何があるか?それは皆さんで確かめてください。

蛟蝄神社奥の宮の裏参道のある地点から、やまなみ園の敷地外側に沿って行く散歩道。どうでしたか?

真夏は雑草がすごいし、放し飼いの猛犬もいるかも知れませんが、なかなかいいです。落日の光景なども風情あります。

庚申塚

蛟蝄神社奥の宮の石段下の道路を東に向かうとT字路に差し掛かります。そこに「庚申塚」があります。

この後で紹介する「北用水樋門」のほうから北上すると、あたりはのどかな田園風景(左下写真)。

そこを左に曲がれば奥の宮という、T字路の突き当たりが、下右の写真です。

左の小屋はゴミ収集場なのですが、右の木陰にブロックで囲われた一角が見えてきます。近づいて見てみましょう

庚申塚といっても、庚申塔1基のみで、

ブロックに囲われていますが、

塚のように小高くなっている、

というわけでもありません。

妙な形の石が隣にありますが・・・。

「庚申塚」と銘された、庚申塔です。

大きめの台石に「講中連名」とあります。

裏面には「明治廿七年十一月」、

すなわち明治27年(1894)11月の造立。

ほかに下部に講中の11名が列記。

吉濱 國松

飯野市之助 渡辺 萬藏

森河 春吉 吉濱初三郎

飯野 仲藏 田口久三郎

吉濱平次郎 大古清三郎

本谷久治郎 染谷惣四郎

吉濱清之助 吉濱 亀吉

本体: 高77cm、幅37cm、厚16cm。

台石: 高23cm、幅78cm、厚29cm。

おっと、見落とすところでした。

表面庚申塚の文字の左右に、

小さな文字が並んでいます。

右に「右 りうがさき」

左に「左 ふかわ」

道標も兼ねた庚申塔でした。

これはまあ、その男性ですので、

「陽石」のほうでしょうね。

利根町ではこうした類のものはこれ1基のみ、だと思います。

それほど露骨な形でもないので、

気が付かない人も多いかも知れません。

全国には「陰陽石神社」とか、数多くあるようですが、

実はネットでしか見たことはありません。

庚申塔もそうですが、道祖神信仰とも結びついている場合が多いようです。

本体: 高44cm、幅28cm、厚18cm。

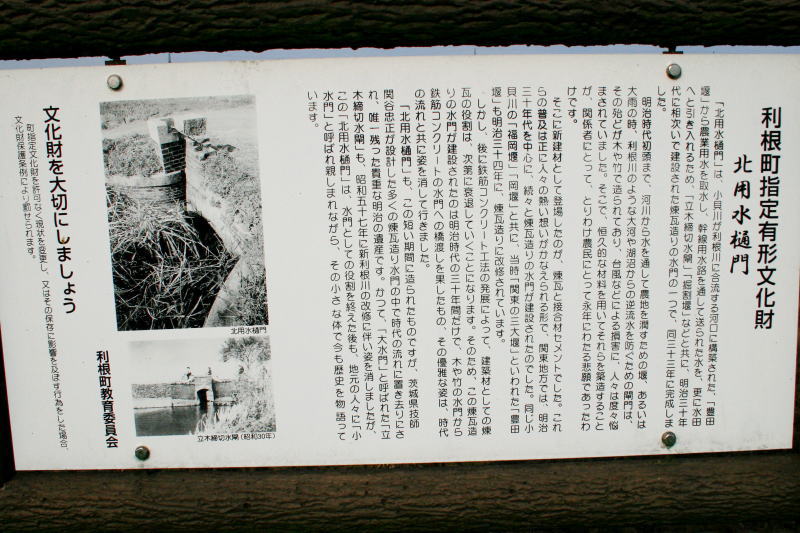

北用水樋門

上記の庚申塚のT字路を南に向かうと、左に幅1mほどの用水に沿って農道のような小道が続いています。

それを200mほど進むと、白い標識や案内看板の立った水門のような施設が見えてきます。

これが、利根町の有形文化財に指定されている「北用水樋門」(きた・ようすい・ひもん)です。

所在地は利根町立木2308−1。

水門のような、と形容しましたが、名称は、一般には耳慣れない「樋門(ひもん)」です。

同じ水門という言葉でも、土木の世界では、水門、樋門、樋管、堰、閘門 etc. と機能や構造で細かく分類されています。

基礎知識として、まず、水門、樋門、樋管、閘門などから説明しましょう。

| 水門 | 橋のように堤防の両岸にわたって設置されることが多い比較的規模の大きな施設 |

| 樋門 | 堤防の中に水路が埋設されているもの。水門より小規模 |

| 樋管 | 樋門・樋管はほぼ同じだが、樋管のほうがさらに小規模のものを指す場合がある |

| 閘門 | 水位の異なる河川や運河、水路の間で船を上下させるための装置 |

| 水閘 | 古い言葉でほぼ水門と同義。また単に水位を調節する装置という意味の場合もある |

レンガ(煉瓦)造りということだけでとくになんの変哲もない水門のように思えますが、

これがなぜ有形文化財に指定されるほど価値があるのでしょうか。

その答えは、右上の看板の写真をクリックして説明を読んでもらえば分かりますが、

以下、看板の内容とは少し観点を変えて説明しましょう。

なんの変哲もないレンガ・・・と言いましたが、実は、

このレンガ造りこそ、有形文化財に指定されるそもそもの理由。

レンガ造りの建物等は、とくに珍しいというわけではありませんが、

ヨーロッパなど海外と比較すると日本はかなり少ないと言えます。

製造方法が簡単なレンガは、外国では数千年も歴史があるのに、

なぜか日本では、土木建築の主要な材料としては

近代になるまで出現してきません。

レンガが日本で盛んに採用されるようになったのは明治中期で

その隆盛の歴史も、なんと大正末期にかけてのわずか40年間で、

以降は、コンクリートの登場で、土木建築の構造材としての地位は

完全に失墜してしまいました。

なにしろ地震に弱いというのが致命的でした。

その象徴的なものが関東大震災で、壊滅的な打撃以来、レンガ建築は小規模な建物を除いて激減していくことになり、

現在に至っては、レンガは構造材として使うことを禁止されています。

用途としてはもはや装飾材としての価値しかないものになっているのです。

さて、この北用水樋門も、明治32(1899)年に造られたということですが、当時はさぞ美しい外観だったことと思います。

コンクリートの無粋な建造物よりやはりレンガは趣がありますね。

現代のレンガ建築としては、まず東京駅。それから横浜赤レンガ倉庫、富岡製糸場、西では大阪市中央公会堂、江田島旧海軍兵学校、今村カトリック教会などが有名です。

タヌポンは東京駅はよく見ていますが、それ以外では、

江田島の旧海軍兵学校は昔、取材で行ったことがあります。

すっかり忘れていましたがレンガ造りでしたっけねえ?

わずか40年程度しか本来の機能をもち得なかった北用水樋門。

短くも美しく・・・というところでしょうか。

右は2012年秋復元の東京駅丸の内口夜景(2013/10/31 撮影)

北用水樋門について、利根町役場の公式ウェブで

紹介されている説明を以下、転記します。

明治20年代〜40年代頃まで新素材として煉瓦とセメントが普及し、それまで水門は竹や木でつくられ壊れやすく農民にとって不安なもので、立木村に明治32年にできた「北用水樋門(通称:小水門)」は夢のようでした。その後、鉄筋コンクリート工法の発展により全国的に煉瓦造りの水門は破壊されていきますが、小水門は役目を終えながらも小さな美しい姿で歴史を物語っています。

左写真は、上の写真の場所よりさらに南、

道路を越えた反対側から見た樋門の様子です。

案内看板の説明に、小水門「北用水樋門」に対して大水門と呼ばれた「立木締切水閘」は

昭和57年(1982)、姿を消したとあります。これを読むとタヌポンはこんなことを思うのです。

- 北用水樋門の北というのは、立木締切水閘の北にあるということなのか?

- そうでないとすれば、「南用水樋門」というのは存在するのか?

- 存在しないのなら、北用水樋門の北とは何に対しての北なのか?

実は、この「北用水樋門」の南東に水門橋という橋があり、その近辺がどうも「立木締切水閘」があった場所のようです。

何か碑が建っていたかも知れません。とすれば、南用水樋門というのはなさそうですね。

北用水とは、立木締切水閘の北の方角にある、あるいは立木締切水閘から北を流れる用水という意味かも知れません。

おっとっと、待ってください。なんと、立木締切水閘関連、2005年の8月にちゃんと写真を撮っているではないですか。

一眼レフを手に入れる前のコンパクトデジカメの時代で、すっかり忘れていました。

では、さっそく紹介しましょう。これはまさしく、水門橋のたもと(もしくは近く)にある記念碑、というより水閘の石材の断片。

石碑は、そのことを説明する「締切圦樋橋の事訳」と題されています。「ことわけ」なんてお役所言葉?

→ 水門橋の近くは近くなんですが、どちらかというとすぐ南にあるもうひとつの小橋、立木橋およびそれに並列する立木橋側道橋のすぐ近くにありました。水門橋と立木橋の中間と言ってもいいんですが・・・。

※立木橋という名の橋は、西の土地改良記念碑のある道路をまっすぐ南下したところ(立木の水神宮 のあるところ)にもありますのでご注意。

上右写真に写っている左が「立木締切圦樋橋の一部の石材」、右は「締切圦樋橋の事訳」。

石材には「立木締切水閘」と「明治三十三年十一月竣工」とあります。明治33年(1900)は北用水樋門の立った翌年。

「締切圦樋橋の事訳」には「昭和六十二年三月吉日 豊田新利根土地改良区」とあり昭和62年(1987)3月の造立。

石材本体: 高54cm、幅51cm、厚24cm。事訳本体: 高59cm、幅52cm、厚12cm。

ここに記されている「立木締切圦樋橋」とはなんでしょう?圦樋とは難しい漢字ですが「いりひ」と呼びます。

三省堂 大辞林によれば、「いりひ」とは、水を引き入れたり出したりするために設けた水門の樋(とい)。樋口(ひぐち)。

なんのことはない、水門そのものですね。つまり「立木締切圦樋橋」とは、「立木締切水門橋」という意味になります。

この近辺が、すなわち「立木締切水閘」だったにちがいありません。

ただ、新利根川にかかる橋である現在の水門橋から、豊田南用水にかかる橋の立木橋までのどの位置に、

立木締切水閘が該当していたのかは分かりません。どこでしょう?

ところで・・・。「北用水樋門」の案内看板には、「立木締切水閘」が昭和57(1982)年に消失したとあるのに、

この「立木締切水閘」の事訳には昭和59(1984)年、新利根川の改修事業により撤去とあります。

いったいこの2年の差は何なんでしょうか?2ヵ所以上の役所記録の整合性がとれていないように思われます。

「利水豊穣」「茨城県知事 竹内藤男書」の石碑。

「昭和六十二年三月吉日」、昭和62年(1987)3月の造立。

「撰文 豊田新利根土地改良区 理事長 石山源馬」とあります。

興味のある方はお読みください。

えっ、タヌポンは読んだのかですって?

そんなことをいう方は、これも読んでみてください。

→ 「美田豊穣」の石碑

本体: 高150cm、幅320cm、厚31cm。

(16/07/01・12/07/07 追記再構成) (10/12/09・10/12/06・10/12/05・10/12/04・05/08/26・05/08/12 追記) (05/08/11) (撮影 16/06/30・16/06/29・16/05/18・13/10/31・12/05/05・11/03/05・10/12/09・10/12/05・09/03/18・08/08/06・07/07/08・07/06/1707/06/17・06/09/16・05/08/27・05/08/13・05/03/20・05/02/11)

本コンテンツの石造物データ → 蛟蝄神社奥の宮周辺石造物一覧.xlxs (12KB)