�^�k�|���̗����ۂ�ۍs �����

TOP�E�T�K�ڎ��������

�ځ@�@��

�X�V�o��

�Q�O�P�R�N����ɐΕ��֘A�̃f�[�^�쐬��ڕW��

�e�R���e���c���������������A�Ē��������˂ĒNjL�E�X�V�����Ă��܂��B

������ɂ��ẮA�Ē������x���Ȃ��Ă��܂������A

�Q�O�P�U�N�ɁA�n���̕���肷���߂��̐��K�̔����������Ă����������@��ɁA

�S�ʓI�Ȓ��������A�e���ɂ����ďC���E�NjL�����܂����B

���̒��ŁA�]���A�������Ă����Q���O�̍M�\�������������Ĕ����B

���Ă̎������������Ăق��Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B(16/05/14 �NjL�č\��)

�����̃R���e���c�ɁA�ǂ����̎���ŁA�ȉ��̂悤�ɋL���܂������A

���̒��ŁA������Ƃ��������������܂����B

����́A�啝�ɉ��M�E�ĕҐ������ȉ��̃R���e���c�ɂāB (12/07/26 �NjL�č\��)

�s���F���헤�̍��Ɍ������r���A

���R�i���݂̗��������R�j�̋߂���ʂ�߂��悤�Ƃ����Ƃ��A

���̒������������̂��E�E�E�B

�E���グ�Ă݂�Ƃ���͕��ł������A

�s��͂���������ĉ��R�ɓo��A�ω��o�������Ȃ���

�O���O�ӐQ���ɕ����葱���܂����B

���ꂪ�A���݁A���R�̐�����ɂ���ω����i�ؑ��ϐ�����F�����j�ƌ����Ă��܂��B

�i�w�k���n�S�u�x���j

�f�i���炫�j�Â���Ŋ��q���̓��F�ł���v�l���B

���q���玺�������̍�ƌ����Ă��܂��B

���̂����ꂽ��i�����u����Ă��邱�Ƃ����

�Q���O������ �������̊��q�X�� �̔��W�̈�[�����������܂��B (05/04/13)

������m�^���@�L�R�h�n

���ݒn�F ���R�O�O�|�P�U�O�R�@��錧�k���n�S���������R�V�V�V

Tel�F �O�Q�X�V�|�Q�P�|�Q�U�U�W

�������k���}�b�v

������́A���̒n�}�ł́A�E�i���j�[�̈ʒu�ɂ���܂��B

������́A�R���e���c ���q�X���S �̃��[�g�P�E���[�g�Q�U���ł����グ�܂����B

�Q��

������͐^���@�̂����ŁA�~�ʎR�厜�@������Ƃ����܂����A�R�������킵�����Ƃ͕������Ă��܂���B

�����͓V�۔N�ԂɉЂɂ����Č������ꂽ���̂ł����A�{���͏Ď���Ƃꂽ�Ƃ����܂��B

������̑傫�Ȉē��W���ƍM�\��������Ƃ��납��o��̎Q���������Ă��܂��B

������ւ͂�������䂩�炱�̃��[�g��ʂ��Ă����̂���������₷���̂ł����A

�ŏ��̖K�⎞�A�^�k�|���͗���̎R�����炱�̎��ɂ��ǂ蒅���܂����B

���̗��肩��̓��͂�����ƕ��G�ŁA�r���Ƀ|�C���g���Ȃ����߁A�����ł͒n�}����܂߂āA�������Ă��܂��B

���a�S�O�N�ケ��܂ŎQ���͉Ԍ��̂���ɂ͘I�X������œ�������Ƃ���܂����A����Ș݂͂��܂͂���܂���B

��́A���N�O�i�Q�O�O�T�`�Q�O�P�O�̊ԁj��

�����������������ꂽ�ق��A���̌�ɂ��A

����ɖ��Ƃ��V�����������肵�đ啪�ω����܂����B

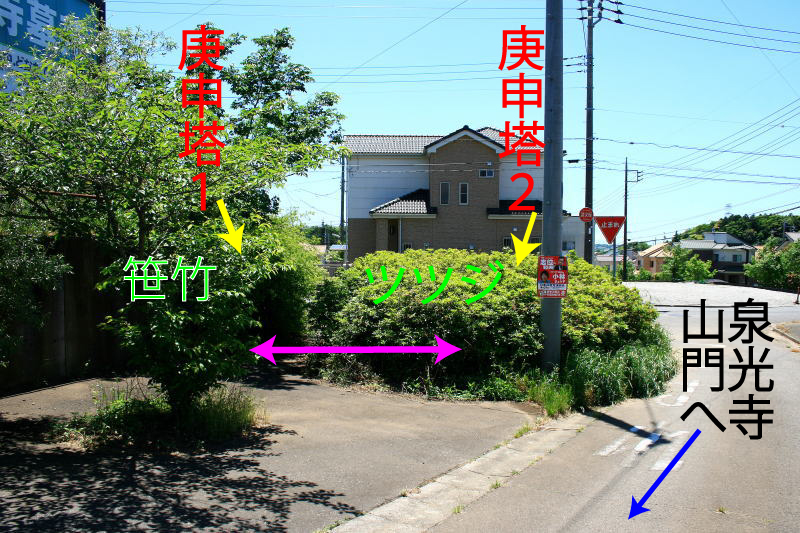

���́A���������O�ɐݒu����Ă���������̓��W�B

���ƃf�U�C�����F�ʓI�ɋC�ɓ����Ă����̂ł����A

���܂́A�扑�̍L���Ŕɕς����Ă��܂��܂����B

�ȑO�́A���̂Q��̍M�\�����A��r�I������₷���ʒu�i�Y��܂������j�ɒu����Ă��܂����B

���N���O�ɁA���̕ӂ��т����H���������ꂽ�Ƃ��ɁA�M�\�����Q��Ƃ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

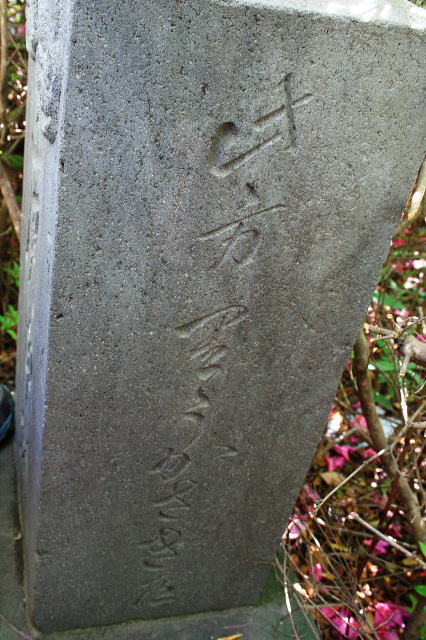

�ŋ߁A�悤�₭�A���ʐ^�E�̂ق��̂P���

�c�c�W�ƒ|���̐����钆�ɔ����B

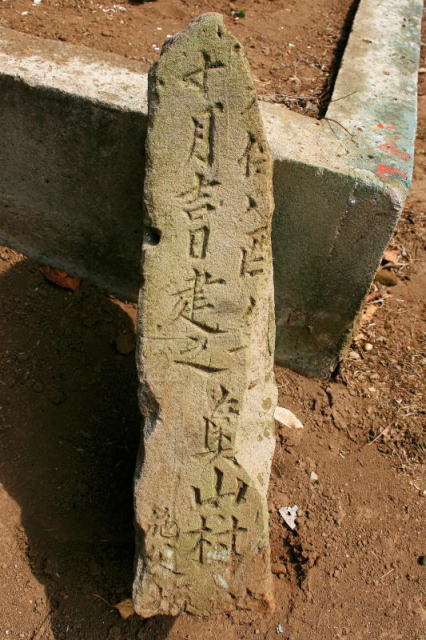

�����P��́A�c�c�W�������̊��̒���

���܂��Ă���̂��A�܂������p�������܂���B

�~��ɗ��čēx�A�m���߂悤�Ǝv���Ă��܂��B

������Ȃ��ق����A�M�\���̕������ŁA

���������ق����A�����A�s���̐Ε��ł����B

���܁A���ׂĂ݂�ƁA�u�{�ʋ����v

�u���Z�N���q�V�����g���v�����ǁB

���U�N�i�P�V�T�U�j�W�������́A

��͂肱����M�\���Ɣ������܂����B

�����P��̕������́A�ȑO�B�����ʐ^�ŁA

���Ɂu�����v�̕����������܂��B

�����Ƃ����A���N�`�Q�N�����Ȃ��A

���N���U�O�N�ɂP�x�̍M�\�̔N�ł��̂ŁA

�����́A�������N�i�P�W�U�O�j�Ɛ��肳��܂��B

�Ȃ��A�w�������j�x�Ɂu�M�\���@�������N�i�P�W�U�O�j�P��v�Ƃ���܂����A����������ɂ͍M�\���͂P���������܂���ł����B

���������āA���̏������M�\��������Ǝv���܂����A������̍��ڂɓ����Ă���̂͂�����ƌ���������悤�ȋC�����܂��B

�����Ƃ��A���ꂪ���݁A�����̂ǂ����ɑJ�����Ă����Ƃ�����A�Ó��Șb�ɂȂ�܂����E�E�E�B

�Q�O�P�U�N�T���A�u���{�������v�̐��K�̎B�e�����˂āA����������̐Ε����̍Ē����E�@�ʌv���ɍs���܂����B

�܂��������҂��Ă͂��Ȃ������̂ł����A���ŁA�Ƃ������ƂŁA�Ē����̑O�ɁA�Q���≺�̊��̒������Ă݂܂����B

�{���A���₷���~�̋G�߂ɗ���ׂ��������̂ɁA���̂Ƃ��͂T�O�Z���`���x�̒ʘH������ŁA��O�͂����c�c�W�����J�B

���̉��̔w�オ�R���N�����̑O�͒|�����ɖ��Ă��܂��B�_�����ƂŁA�ʘH����P�ɔ`���Č��������Ȃ̂ł����B�Ƃ��낪�c�B

�|�M�̒��ɁA�`���E�n�C�̋ʂ������̂Ă��Ă��܂��B

������Ԃ��ƁA����ȕs�͂��Ȕp��������l������悤�ł��B

�ł��A���̉��ɖڂ����ƁE�E�E�I�I�I

�Ȃ�ƁA��Ɍ��������M�\�����Ȃ�ƂȂ������B�ꂵ�Ă��܂��B

���ꂷ����A�O�q����ɍĖK�₵�����A������Ȃ������̂ł��B

�T�C�Y�������ł������A��������������ƌ��Ă��܂���ł����B

����́A�����A�����Ƒ|�������Ă݂邵������܂���ˁB

���̂Ƃ��́A�����o�T�~�Ȃǎ��Q���Ă͂��܂���ł������A

�����ȉ��|�o�T�~�͂������̂ŁA���|�������ނ�������܂���B

���̐��ʂ��A�ȉ��B

�㕔�Ɂu�����_�v�̕����B�����ɂ́u�{�ʋ������萬�ُ��v�B

�u���فv�Ƃ͕����Ȃ�Ȃ����t�ł����A����Ő��A�̈Ӗ��̂悤�ł��B

�E�ɂ́A�u���Z���q�V�v�A���Ɂu�����g�˓��v�ŁA

���U�N�i�P�V�T�U�j�W�������͑O�q�ʂ�B

�����E�́u��呸�h�v�A���Ɂu�u������l�v�������B

���h�Ƃ́A�����̐�����̏Z�E�����m��܂���B

�ʼn����Ɂu�O���v������A�M�\���Ƃ��Ă̏���ׂďW�܂�܂����B

�{�́F ���W�U�����A���R�R�����A���P�U�����B

�T�C�Y������܂����̂ŁA���ꂪ�����ɑ��݂��Ă��邱�Ƃ����m�F����A

������A���|�ɖ��܂��Ă��܂��Ǝv���܂����A����ň��S�ł��B

���āA�~����^�k�|���́A���ꂪ���������̂Ȃ�A���R�A�����P��̂ق����E�E�E

�Ǝv���܂���˂��B�������A����́A���ʂƂ��Ă͂��Ȃ�苭�������ł��B

�����́A�����P�O�N���O�̓����A�Q��������Ƃ��́A

�m�������͌����������Ă����͂��B����Ȃ�E�E�E�B

�ʘH������ŁA���̍M�\���̐��ʌ������̃c�c�W�̊��̒��ɂ���̂ł́E�E�E�B

�����ŁA�M�\���P�̑O�̃c�c�W��~�������āA���}�̉���`������ł݂܂����B

����ƁA�����Ƃ���ł͂Ȃ��ł����I

�������A�Q���[�g���قlj��B���ꂩ�炪�A�����ւ�ł����B

���̓���ڎw���Ă��Ȃ莞�Ԃ����ăc�c�W�̔��̂����܂����B

���|�o�T�~�̌����̈����ŁA�E�w���ɂ��Ȃ�܂����B

���J�̃c�c�W�ɂ͈����̂ł����A�Q���̓��H����͌����Ȃ��ꏊ�ł��̂ŁB

���̔��̓r���i�K���A�E�̎ʐ^ �� ���̓��̔w��ɕ\���H���ʂ��Ă��܂��B

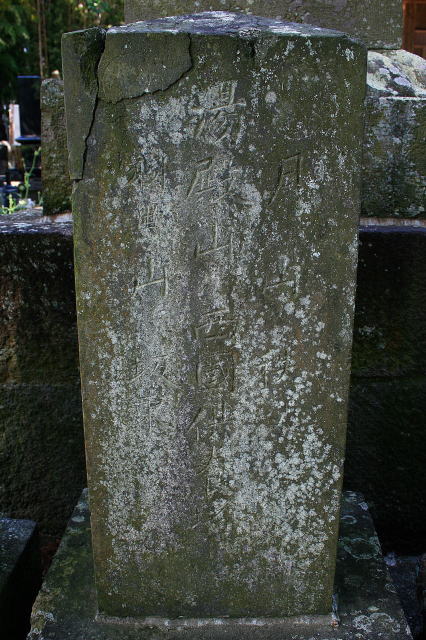

�m���ɂ���́A�u�������M�\���v�̂����P��ɊԈႢ����܂���B

��͂肱���ɂ������̂ł��ˁB

�������A����́A���N�̕��ӂ�ɂ́A�܂��A�c�c�W�ɖ��܂��Ă��܂����Ƃł��傤�B

�������������ȃf�[�^�Â���������ł��Ă����˂E�E�E�B

���̍��E���ʂȂǂ��B��ɂ́A���ꂩ�炳��Ɋ����݂��K�v�ł����B

�ȉ��A���ʁA�E���ʁA�����ʁB���ɁA�����܂ŎB�e�ł���悤�ɓ������܂����B�܂��������ꂪ�T���Ă����M�\���B

�{�́F ���V�V�����A���R�U�����A���Q�X�����B��F ���Q�P�����A���T�U�����A���T�P�����B

���ʏ㕔�ɂ́u�����_�v�̃����[�t�B�����ɂ́u�M�\���v�B��ɂ́A�u���u���v�B���̑��Ƃ����̂́A���R���Ǝv���܂��B

�{�̐��ʉE�Ɂu�������N�v�A���Ɂu�M�\�\���V�v�ŁA��͂薜�����N�i�P�W�U�O�j�M�\�̔N�A�P�Q�������̍M�\���ł����B

���āA�T�C�h�̃c�c�W�̎}��g�̂ʼn��������Ȃ���Γ��̍��E���ʂ�`������ŁA������Ɠ��f�B

���A����́A�������H���������āA�a�̂Ȃǂ������Ă���H�������Ƃ���Ƃ�����Ɩ��Ȃ��ƁB

�Ƃ肠�����J�����̃t�@�C���_�[��`���Ȃ���A���������Ă����ƁA�ŏ��̕����́u���v�B���́u���v�A���Ƃ́A�w���^�C�K�i�H

�������A�Ō�̕��������āA�����A����́u���v�̕������ƕ��������Ƃ���ňӖ������ׂĔ����B

���́A��N�Q�O�P�T�㔼���獡�N�t�ɂ����ėF�l����˗����ꂽ�Õ�����Ǎ�Ƃ̂������Łu���v���u���v���炭�炭�lj��B

�E���ʂ́u�����ӂ��n���v�A�����ʂ́u�����������������v�B���Ȃ킿�A�삪�z�쓹�A�k�����P�蓹�A�Ƃ����킯�ł��B

���̓��́A���W�����˂Ă���ڈ�̓��ƌ����܂��傤�B�E�E�E�ƁA�M���܂����B���������āE�E�E�B

���̌��������킹�ɂȂ��Ă���M�\���̊Ԃ̍ד����A

�̖̂{���̎Q���������̂ł́H����ȋC������̂ł��B

���ʐ^�̃s���N�F�̕��̒ʘH�ł��B

�Q��̓��́A���݂������ؓ��ɉB��Ă��܂��܂����A

���Ƃ����ĕʂ̏ꏊ�ɑJ���̂́A�ǂ����Ƃ����C�����܂��B

�Ƃ��ɁA�M�\���Q�ɂ��ẮA���̌����ɗ����Ă���

���߂ē��W�Ƃ��Ă̕��p�̋@�\���ʂ�����킯�ł��B

���̏ڍׂ͂����ɋL�����Ƃ��ł��܂����̂ŁA

���̂܂܊��ɖ��܂�āA������h���A

���܂ł�����Ă��炤�ق��������̂����B

(16/05/14 �NjL�E16/05/12�E16/05/05 �B�e)

���āA�ȉ��A���݂̎Q���̌㔼�B

��͎R�咼�O�B�G�߈Ⴂ�̎Q���̕��i�B

�O���A�R��̒��ɏ������A�^�����ȐΓ��Ă��N�₩�Ɍ����܂��B

��������Ɉ���Ă����A�I�X�����Ԃ��Ƃ͂Ȃ��Ă��A

�Ȃ��Ȃ����������ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���̎����́A���傤�ljE��̔��͍̉Ԃ����J�ł��B

���́A�R�����蔲���āA�Q����U��Ԃ����V�[���B

�V����H�ɂ����ẮA���R�������ς��ł�

�R��i�m����j

���́A�O�����猩���R��B

������̎R��́A

�P�̋����͎m���i�m�����j��

���u����Ă��邽�߁A

�m����ƌĂ�Ă��܂��B

���́A�����������

��������R��������Ƃ���B

�Ȃ��Ȃ��������ł��B

�����̓��̊�����S���Ȃǂ�

�͗l���t���Ă��܂��B

���̐m����ɂ́A�����W�N�i�P�W�P�P�j�������̓��D������A�����V�E�q��Ƃ��������P�W�̑�H�ɂ���Č�������܂����B

�����ւ�r�̂�����H�ł������A�Z�܂����啽�̕ӓc�i�ւ��j���������߁A�u�ւ��̏��ȑ�H�v�ƌ��`�����Ă��܂��B

�ӓc�́A���{��n�搼�[����A��n�����ɖk�シ�铹�̓r���ɂ����n�̐����肪���̒n�ő�̂̑D����ł����B

�啽��т̋��Z�҂͌\�����E��莁�̓�����܂����A�����܂ł͒����������肢������Â����j�������Ă��܂����B

��H�̒����V�E�q��́A���{��̓�{�_�Ђ̎Гa���A���̂Ƃ��͓����Ƃ��ēV�ۂP�P�N�i�P�W�S�O�j�ɍČ� ���Ă��܂��B

(13/07/24�E13/06/29 �NjL)

�R��̗����ɁA�P�Ńn�j�J����S�i�q�ɓ����ꂽ�m����������܂��B�^���ʂ���J�����Ɏ��߂邷�ׂ͂���܂���B

���ɂ��鏬���Ȍ�����Ȃ�Ƃ��B�����̂��ȉ��B���̕�����������A�d���Ȃ��ł��ˁB�Ď����펞�z���Ȃǂł��܂��B

���`�E�E�E��Ɍ������ĉE��

������ɂ́A�������̗L�`��������

�w�肳��Ă�����̂��Q����A���̂ЂƂ�

�R��ł���m����̗��e�Ɉ��u���ꂽ��̋����͎m���B

�����ЂƂ́A��ŏЉ��u�ؑ��ϐ�����F�����v�B

�m����͕����W�N�i�P�W�P�P�j�������̓��D������܂����A

�m�����̂ق��́A�����U�N�i�P�V�P�U�j�A

�^�c�h���H�̍�Ƃ����Ă��܂��B

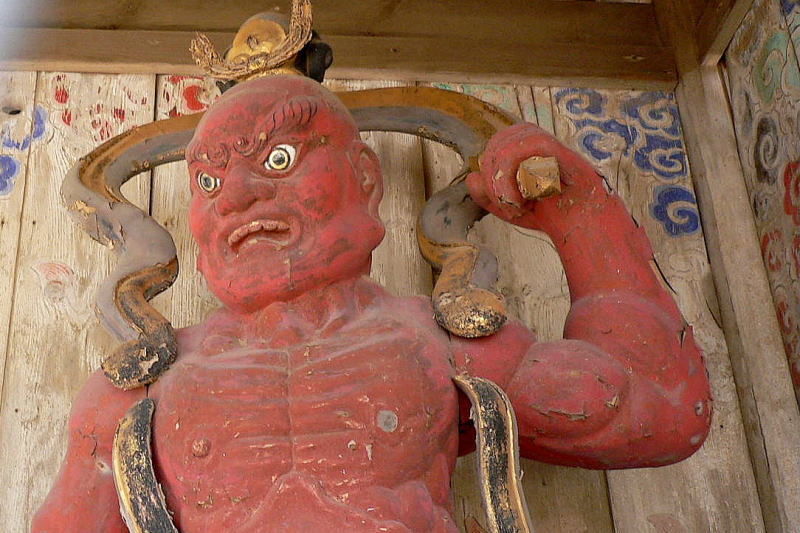

��Ɍ������ĉE���̌����J���Ă��鑜��

���`�i�����傤�j�Ƃ�����瑁i�݂����Ⴍ�j�����B

�i�����Ɓ���ʐ^�j

�� ��瑋����Ƃ́E�E�E�������_�i���イ��������j�B��ɋ����n�i��������j�������A���@����삷��鍳�_�i�₵�Ⴖ��j�B

�ȉ��ɏЉ��̂��A��������`�i���傤�j�B

���Ȃ݂Ɂu���݁i������j�̌ċz�v�Ə̂����̂́A

���̈��`�E�`���炫�Ă��܂��B

�^�k�|���́A�m�������������ł����A

���̔w�i�̔ɕ`���ꂽ�͗l��A

���̑���̙͗l�Ȃǂ��C�ɂȂ��Ă��܂��B

�Ƃ��ɁA�̖͗l�́A�C�U������Ƃ��ɁA

��͂��h��Ƃ����A�����̂ł��傤���B

�`�E�E�E��Ɍ������č���

����͎R�卶��ɂ���`�i���傤�j�Ƃ����ߗ����i�Ȃ炦��j�����B������E����L���Ă���̂��ڈ�ł��B

�� �ߗ����V�Ƃ́E�E�E���T�ɂ�����o���������E�q���h�D�[���̐_���B�V���k�ٖ̈��u�i�[���[���i�v�̉��ʁB(Wikipedia)

����ē����ݒu����Ă��܂��B�摜�N���b�N����Ɖ���̊g��ɂȂ�܂��B�R�咆���㕔�ɂ͕������w�菑���f�ځB

�m�����ɕ�[�����i�X�Ɋւ������ԐM��

���́A������A�R��̍����ʁA�E���ʁA���ʂ̉E�̂R�J�b�g�B�S�̂�炶�Ȃǂ̕�[�i���W������Ă��܂��B

�m�����́A���@�̎��҂Ƃ��Ĉ��u����邾���łȂ��A

���N�̏ے��Ƃ�����Ă��܂��B

�m����ɂ́A�u��炶�v��u�ؒƁv�Ȃǂ��������Ă��܂����A

�����ɂ͈ȉ��̂悤�Ȗ��ԐM������܂��B

- ��炶

������m�̂�炶�B���̖������F��B - ���肷��

�@�D��̎��A�Ō�Ɏc�����ؖȎ��B

�ɂ�̊����Ɋ����B - �ؒ�

������̂Ƃ��Ɋ�����@���B - �߂̎��G�n

���ڂ̂Ƃ��Ɂu�߁v�̎����������G�n���[���F��B���ɗ��ĂēD�_�悯�ɂ�����B

���\������ΐV�����i��{�ɂ��ĕԂ��Ƃ����K��������܂��B

�u���肷�ˁv��u�ؒƁv�́A�M�Ƃ������A���ۂɌ��ʂ����肻���ł��B

�u�߂̎��G�n�v�́A�����G���͂�����������Ă��܂��Ă��܂��B�ǂ�Ȑ}���Ȃ̂����Ă݂����ł��B

�܂��A�O�ʉE�̎ʐ^�̏㕔�ɂ͔��n�ɍ����傫�ڂ̂�炶�������܂����A�Z�E�p�Ƃ��A�������ʂȂ��̂ł��傤���B

�������A���̂�炶�́A������Ǝ��p�ɂ͏������悤�ȋC�����܂��B��[�p�̃~�j�`���A�̂��̂Ȃ̂ł��傤���B

�܂��A�S�̂�炶�́A���R�A��v�Ȃ̂ł��傤���A�����S�n�͂ƂĂ��������ł��B�̂̐l�͑����������Ċ拭������H

�Ƃ���ŁA�u�E�E�E�͋��̂�炶�𗚂��Ăł��T���v�Ƃ����u���v�ł����A����́u����v�ł͂Ȃ��u���ˁ��S�v�������B

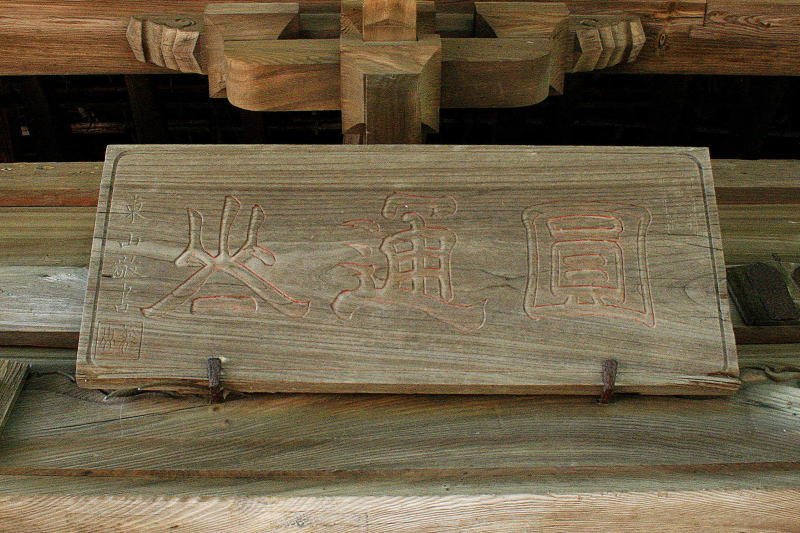

���ȁu�S�̂�炶�i���˂̂�炶�j�v�𗚂��āA���茸�邭�炢�܂ŒT���قlj��l������A�Ƃ����Ӗ��Ƃ������Ƃł��ˁB

����������������ȏ�A�ق�Ƃ��Ɂu�S�̂�炶�v�����p�i�Ƃ��ė����Ă����H�^�k�|���̓C�����ȁA�ɂ����B������P�ゾ���B

�R�咆���㕔�̏��ǂɌf�ڂ���Ă��܂��B

�u���ʎR�v�u���R�h���v�Ƃ���܂��B

�u�~�ʎR�v�͐�����̎R���ł��B�~�ʎR �厜�@ ������B

���R�́A�z��̒����ȏ��ƁA���쓌�R�B

���a�U�N�i�P�V�U�X�j�z�쐶�܂�A�Éi�S�N�i�P�W�T�P�j�v�B

�� �������u���쓌�R�v �Q�ƁB

�Ƃ������Ƃ́A���̝G�z�̐���N��́A

��G�c�Ɍ����A�P�W�O�O�N�O��Ƃ������Ƃł��傤���B

�R���O�E��ɁA�萅�ɂ�����܂��B

���Ɨ��h�ȑ���Ɍ����܂����A�Q�w�q�����Ȃ����߂��A���̎萅�����A���i���炠�܂�g�p����Ă��Ȃ��悤�ł��B

���������̂́A�ŋ߂́A�������Ђ��Ȃ��ƃ_���ł��ˁB�O���ΑK�����A�قƂ�ǚ��ŁA�S�Ȃ����̂��������B

�萅�̎��͂���ň͂��Ă���̂ŁA

�������������Ƃ��Ă��ǂݍ��߂܂���B

�h�����āA��̊Ԃ��烁�N���B�肵�Ă݂܂����B

�u��[�Ύ萅�v��

�u�{��@���R���@�i�䐴���q�v�Ƃ���悤�ł��B

�����N�����ǂ����ɒ����Ă���\�����B

���R���ł͂Ȃ����Ƃ����͓̂ǂ݈Ⴂ�����B

�������͋ߔN�̕�[�ł��傤���B

�{�́F ���S�X�����A���P�O�X�����A���T�Q�����B

�R��O�̎���w�ɐ��K�ƐΓ��������Ă��܂��B���́A�����Q�O�O�T�N�A�E���Q�O�P�Q�N�`���݁B������Ƃ������܂��B

���āA�ǂ����������̂ł��傤�B�q���g�́A�����{��k�ЁE�E�E������܂������H�ł́A�́A�ȉ��B

�D�����i��ȎD�����ԁj

�ԈႢ�T���́A���̐Γ��̌����B�P�W�O�x�A�������ł��B�����Ƒ�n�k�œ|�ꂽ�̂𗧂Ē����Ƃ��ԈႦ�����̂Ǝv���܂��B

�ȉ��A�����琳�����Ӗ��ł́u���ʁv�A�u�E���ʁv�A�u�����ʁv�̎ʐ^�B

�ł́A��̍��̐������\�ʂ́E�E�E�u�T�N�v�̎�q�̉��Ɂu��ȎD�������v�B�E�Ɂu�����O�E�O���ߒq�R�o�v�Ƃ���܂��B

�܂��A�������E�Ɂu���R���v�u������v�����L�B�����́A�ǂ������Ӗ��ł��傤���B�����R�R������ꏄ��̑�P�ԎD���́A

�F��O�R�̂ЂƂߒq�R�̐�n���B���̎ʂ�����Ƃ��Đ�������P�ԎD���Ƃ������Ƃ��������ł��B

�E���ʂ́A�u���i������\�ꌎ�g�˓��@���ĉ_�v�܂���i�V�N�i�P�V�V�W�j�P�P���A�ĉ_�ɂ�鑢���ł��B

�l�S��t�����Â����i�N�ԂɁA���łɐ����̎ʂ����炪�������킯�ŁA�T���߂��ɂQ�Ԉȍ~�̎D�����������邩���B

�Ȃ��A���Ԃ́u��v�́u��v�ّ̈̎��ł���Ɠ����ɁA�u��v�̎����u��v�ّ̈̎��ł�����Ƃ����Ȃ�Ƃ��s�v�c�Ȑ��E�B

���āA���͍����ʁB�Ȃɂ��㕔�Ɂu��֓����v�ƋL����Ă���悤�ȁE�E�E�B���̉��ɂ͕ϑ̃J�i�炵�����������E�E�E�B

����́A�a�̂̂悤�ȁB�ƂȂ�ƁA�l���W�W�����ɂ����r�̂̂悤�Ȃ��̂ł��傤���B�u���������������v�̕����������܂��B

�u�ޒÂ��끠�����[���U�݂�������@���������R������ӂʂܕ��v���u�č��������[���ݐ�����A�������R�ɒʂ������v�B

����������Ƃ��̌�ȎD�����ԈȑO�Ɂu��ցv�i�Ƃ���j�Ƃ������炪����A������͂��̂Q�O�ԎD���������Ƃ������Ƃ����H

���́A���݂́A�\�ʂ̂悤�Ɍ����Ă�����͗��ʂ̎ʐ^�B

�ȉ��̂悤�ɁA�㕔�ɁA�m�����{�T���̉����A

���ɏ����傫�Ȏ��ŁA�P���̉����������Ă��܂��B

����m�s�d�@��

�z �S ��@���@��

���_���� �M�@���@�@�S�@���@���@�q

�u �@�� �@ ���@�q

�q �@�� �@ ���@��

�� �@�� �@ ���@��

�{�́F ���X�U�����A���Q�T�����A���P�X�����B

����k�F�Q�O�P�U�N�āX�����ŁA���߂��ɐΓ������ƂȂ�Ƃ��Ȃ肻���Ȃ̂ŁA�t�����ɂȂ������̂����ɖ߂��܂����B

�����P�����K�B����͈ȑO�̂܂܂ł����A�ǂ��ɂ����̂��m��܂���B���K�\�ʏ㕔�Ɂu�����_�v���ǂ߂܂��B

�R�����́u�����_�v���A�������K�̐��m�Ȗ��O�Ȃ�u�y���_�v�i�ǂ�������j�ƌĂ����̂Ƃ����l�����܂���B

�y���_�́A���c�F�̕ʖ��Ƃ������Ă��܂����A�ڍׂ͕s���ł��B

���K�\�ʉE�ɂ́A�u���a�����v�A���ɂ́u�\���g���v�B�E���ʂɂ́A�u��嘩�^�v�Ƃ���܂��B���a�V�N�i�P�V�V�O�j�P�O���̑����B

�E�̑��ʂł����A�㕔�́u�j���v�ł��傤���B�����ɁA�S���B���{�����i�����j�@�r�䁠�����@�V�䁠����@���������G��

�{�́F ���S�Q�����A���Q�Q�����A���Q�O�����B

�R��i�m����j�̑O�ɁA���E�P��A

�傫�Ȑ��u����Ă��܂��B

�͐������͂����ƌĂ����́H

�Ƃ��ɖ����Ȃǒ����Ă��܂���B

�R����O���猩�����тŌf�ځB

���{�́F ���S�Q�����A���S�T�����A���S�R�����B

�E�{�́F ���Q�W�����A���R�R�����A���T�T�����B

���āA����ł́A�R�������āA�����ɓ����Ă݂܂��B

����������E�{������

�R�����苫���Ɉ�����ݓ����ƁA

��O�ɁA�傫�Ȍ������̎���

�{�����Ղ邩�̂悤�Ɏ}��L���ė����Ă��܂��B

�܂�����ɂ��ג�������������藧���A

���̂Q�{�̋��̊ԂɁA�{���ɑ��������ʂ��Ă��܂��B

������́A���̂ق��ɂ��A�����̓����ɁA

���~�A�J���A���N���M�A�N�X�m�L�A�C�k�}�L�Ȃ�

�������̋�������܂��B

���̂��ׂĂ͎B��Ă͂��܂��A

��Ȃ��̂��㔼�ł܂Ƃ߂ďЉ�܂��B

�{���́A�ؑ��̗�����B

�@�h�́A�^���@�B

���݁A���Z�ŁA�y�Y�s�@��

�����������Ă���Ƃ̂��ƁB

���{���́A�V�ۂP�T�N�i�P�W�S�S�j�P�Q���A

��H�V�E�q��̍Č��Ɠ��D�ɂ���A

�R��͕��e�A�{���͑��q�����Ă��A

�Ƃ������܂����A�ڍׂ͕s���ł��B

���������̑��q�Ȃ��{�_�Ђ̎Гa��

�قړ������Ȃ̂ŁA�^�k�|���́A

�e�q�ł͂Ȃ�����l�̋C�����܂��B

(13/07/24 �NjL)

�{���́A���ϐ�����F�B����́A���q���㖖�̍�B�ȉ��ŏЉ�܂����A���q���玺�������̍�Ƃ������ƂŁA

���̂��Ƃ��A���̋ߕӂɊ��q�X���������Ă����Ƃ����؍��Ƃ��Ȃ��Ă���Ƃ����悤�ȋL�q�������܂��B

�ł��A���̘_�q�́A���̓^�k�|���ɂ́A���܂�s���Ƃ��Ă��܂���B

���q����̈╨�����邩��Ƃ����āA���q�X�������𑖂��Ă����Ƃ����_�q�͔�����Ă��܂����A�܂��t�ɁA

���q�X���������Ă�������������A���̊֘A�Ŋm���ɁA������ɂ��̕��������u���ꂽ�̂��̍����͉�������܂���B

���Ƃ��A�������ő��点���ω���F�������Ƃ��A�`�o���������т�Ƃ��ɂ��̕������]�X�Ƃ��̎j���B

���q�X�����������̈ꕔ�𑖂��Ă����Ƃ����������A������̂��̖{���ɋ��߂邱�ƂȂ��A

�����ۂ��ł܂��Ƃ��₩�ɓ`������A���ꂪ�ʂ����āA���q�����肸���ƑO�̕�������̍s��̍�Ȃ̂��ǂ����̐^�U�B

������A�܂��́A�₢�����Ǝv���܂��B�ȉ��A�{���A�ؑ��ϐ�����F�����Ɋւ�����������Ă݂܂��傤�B

�ؑ��ϐ�����F�����i�{�����ɕۊǂ��H�j�����̗L�`�������Ɏw�肳��A������D���ݒu����Ă��܂��B

�摜�N���b�N����Ɖ���̊g��ɂȂ�܂��B�قړ��l�̂��Ƃ� �����������z�[���y�[�W �ɋL����Ă��܂��B

��������J���Ă���ϐ�����F�́A���q���玺�������̍�ƌ����A���q���̓��F�ł���v�l����\���Ă���A�f�i���炫�j�Â���ŐO�ɂ킸���ɍg�������Ă��܂��B�u�s��헤�̍��֍s���r���A���R�̋߂���ʂ肩����ƁA���̒��������������̂�����A�߂Â��Ƃ���͂P�̕��������B�s��͂�����E���A���R�֏オ��A�ω��o�������Ȃ���A�R���R�ӐQ���ɕ����肠�����B���ꂪ������̊ω������v�Ƃ��������`��������܂��B�i�ȏ�A�������g�o�����p�E�]�ڂ����Ă��������܂����j

�����ŁA�s��̃v���t�B�[�������Ă݂܂��B

�s��i���傤���F �U�U�W�|�V�S�X�N�j�́A���{�̓ޗǎ���̑m�B�����҂̂��߂̎Љ�Ƃ��s���A���삩��͓x�X�e�����ꂽ���A���O�̈��|�I�Ȏx����w�i�Ɍ�ɑ�m���Ƃ��Đ����V�c�ɂ��ޗǓ��厛�̑啧�����̐ӔC�҂ɁB���厛�̎l���̈�l�B(wikipedia)

���Ȃ݂ɁA���q����Ƃ́A���{�������x�z���̏��F���P�P�W�T�N���`���q���{�ŖS�P�R�R�R�N�܂ŁB

��������Ƃ́A�������������Α叫�R�ɂȂ����P�R�R�U�N�`���R�`���̋��s�Ǖ��P�T�V�R�܂ŁB

����ł́u���q���玺�������̍��v�ɂ́A�s��i���傤���F �U�U�W�|�V�S�X�N�j����݂���]�n�́A�܂������Ȃ��ł͂Ȃ��ł����I

�ؑ��ϐ�����F�����̍s���́A�܂������̓`�����A���Ɏ����Ƃ��Ă��A

���q�X�����݂Ƃ̊֘A�͂���߂ĊƂ�����������܂���B

�^�k�|���Ƃ��ẮA�ؑ��ϐ�����F�����́A��͂�u��������̍s��v��ŁA���̂��납�炷�łɐ���������݂��A

���̗��Z�E�����́A���q�X���̕ϑJ���_�Ԍ��Ă����A�Ƃ����悤�Ȃ̂����z�ł����E�E�E�i�j�B

�i�ؑ��ϐ�����F�������Ȋw�I��@�ɂ���ĊӒ肷��ƁA���N��̍�Ƃ�����Ȃ��Ƃ͂������ׂ���̂ł́H�j

���@���z�ɂ݂���u�i�ӂ��̂��j�v�Ƃ������B���グ��ƁA���̎p��������������̖{���B

��^���i�Ђ��邫�j�Ƃ́A�n���̐�ɐp�x�Ōp�������悤�ɕt�����Ă��鐂�̂��ƁB

���E�n���E��^�����A�����o�����X�ŁA�����ɔ����^�����ڂ��ʂ����Ă��܂��B

�{���㕔�ɂ��G�z���f�ڂ���Ă��܂��B

���́A����Łu���ʎR�v�H

�R�����ڂ́u�t�v�ɓǂ߂Ă��܂��܂��B�����A⽏������Y�J�V�C�I

�u�Éi�O�������N�����\��蓂�v

�u����i���݊��@�`椁@�u���v

�u���\��@��@��𡌛���R����v

�Éi�R�N�i�P�W�T�O�j�P�O���̍�B

�Éi�S�N�i�P�W�T�P�j�łW�R�Ζv�̓��R�́A

�m���ɂ��̔N�́u���\��v�@��i�ق�����j�ł��B

�Ŋ��̗͂�U��i�������|�Ƃ����ׂ��ł��傤���B

�� �@��Ƃ͖@��Ɏ����m�ʂ̌ď́B

�Ƃ���ŁA�w�������j�x�ɂ́A�R��ł���m����Ɂu�Éi�R�N�i�P�W�T�O�j�̖��v������ƋL���Ă��܂��B

����́A���̝G�z�̖��̂��Ƃł͂Ȃ��̂ł��傤���B�u�m����Ɂv�ł͂Ȃ��u�m����̝G�z�Ɂv���������Ǝv���̂ł����E�E�E�B

��ɏЉ���A�m����̏��ǂɌf����ꂽ�����ЂƂ̝G�z�ɂ́A�������͌�������܂���B

����ψ���̈ē��ɂ��u�m����͕����W�N�i�P�W�P�P�j�������̓��D������v�Ƃ���Ă��܂��B������ƃw���ł��B

�u����v�ƋL���ꂽ�ΑK���B

�ŋߐݒu���ꂽ�̂��A�ȑO���炠�����̂��A�L���ɂ���܂���B

�C���D�݂̕����ŁA�^�k�|���D�݂̃f�U�C���ł��B

�ƂɂЂƂ~�����ȁA������͉����Ȃ����ǁB

�Ƃ���Łu����v�̈�ʓI�ȈӖ��͊�t���ɂȂ�悤�ł����A

�������w�^�ɒ���ƁE�E�E�B�i�ȉ��A�]�k�ł��j

�}�l�[�E�����_�����O�A�Ȃ�āi�j�B��k�ł��A�O�̂��߁B

�����A�}�l�[�E�����_�����O���ĉ��H�Ƃ����l�͌������Ă��������B

�����_�����O�ƃ����h���[�������Ȃ�Ęa���p��͂ق�Ƃɕs���B

���q�̑K���ٓV�Ȃ�āA����ɂ��̈Ӗ��ɋ߂��H�i�j

�����Q�N�i�P�X�X�O�j�W���̕�[�B�܂����ꂢ�ł��ˁB���̕����ƂQ�O�P�P��k�Ђɂ��|���A�ς����l�q�Ɍ����܂������E�E�E�B

�� ���̋߂��ɏZ�ޕ��ɕ����Ă݂�ƁA���Ă͑�n�k�œ|�ꂽ�����ł��i�������낤�Ȃ��j�B�ł��j�����Ȃ��Ă悩�����ł��ˁB

�u������N�����g���v�Ɓu���������R�@�i�V�B�j�E�i�V�����v���B�{�́F ���Q�T�O�����A���U�U�����A���U�U�����B

�R�傩�猩�ĉE��ɂ���Δ�B�����Ɂu�m������C�U�L�O���v�Ƃ���܂��B

���Ɂu���a�O�N�O�����V�v�Ƃ���A���a�R�N�i�P�X�Q�W�j�R���̑����B�C�U���̂ɂǂ�قǎ��ԓ���v�����̂��͕s���B

�킴�킴������Ă�قǂł�����A�����Ƃ��Ȗ��ȍ�Ƃ������̂ł��傤���B

�ǂ�ȕ��ɏC�U����̂��A�����nj��Ă݂������́B�ޗǂ⋞�s�ȂǂɏZ��ł���ƁA�̌����₷�������m��܂���ˁB

�Δ艺���ɂ͎��̂悤�ɐl���������Ă��܂����A���ʂɂ͂���ɐ������̕�^�҂̖��O�i�����ł͊����j������܂��B

�{�́F ���P�R�S�����A���U�W�����A���P�O�����B

�c�R���Z�E

�ܑ�m�s�����������i��

�{���������Z�E

���m���������C�V���r��

�����������������������t�q

���������������������������i�V������

������������������������

���������������������������g�c���^�J

�C�U�ψ����������h�Ƒ������g�c�����l

������������������������������������

���������������������������V�䒷�V��

���������������������������i�V�펟�Y

�����������������������������ДV��

���������������������������i�V�c�O�Y

���������������������������N�䕶���Y

���������������������������C�V������

���������������������������V�����E�Y

�����������������Ŏt���������V�����g

�Ƃ���ŁA��L�ɖ{���������Z�E�E�E�E�Ƃ���܂����A������̖{���͓������ɂȂ�̂ł��傤���H

�L�O��̂������ׂ�ɂ���܂��B���O�S�̂̍\���ɔ�ׂẮA��r�I���K�͂̒ޏ��Ɍ����܂��B

������ �̂悤�ɁA�ޏ��ɂ͂Ƃ��ɖ����ȂǂȂ��悤�ł��B���̊J���قǐ��������Ă͂��܂��B

���́A���i��������j�B

�菑���� �g�P�R�D�V�D�P�i�����P�R�N�m�Q�O�O�P�n�V���P���j�g����

�����������Ă��܂����A���Z�̂����Ȃ�

�������Ƃ͂قƂ�ǂȂ��ł��傤����A����ŏ\���Ȃ̂ł��傤�B

�s���̐Γ��i���W�j

���O�̉��̒��ɗ��Ă����Ă���Γ��B�\�ʂ������ꂽ�悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�ŏ��͒P�Ȃ�ނ��Ǝv���܂����B

�ł��A���ƉE�̗����ʂɕ����������܂��B�Ƃ���ƁA���̕\�ʂ̍�������A�Ȃ�Ƃ��s���ł��B�ǂ����Ă��̂悤�ɁH

�Ƃ肠�����A�������e�����Ă݂܂��ƁA���͑������u�V�۔��я\���g�����V�v��������܂��i���ہE�V�ۂ̓єN�Ő���j�B

�V�ۂW�N�i�P�W�R�V�j�P�O�������ŁA�u���R���v�u�{���l�v�u�����v�Ȃǂ������܂��B

�E���ʂɂ́A�u�����������v�Ɓu�����瓹�i����j�v�Ȃǂ������܂��B���W�̂悤�ȋC�����܂����E�E�E�B

�\�ʂ����̗l�q�ł͉��Ƃ������܂��A���W�͂ӂ��{�A���t�@�̋@�\�̏ꍇ�������̂ŁA

�\�ʂ́A�u���������ԁv�Ƃ��̏��q���A�u��\�O�铃�v�u�M�\���v�E�E�E���낢��ȉ\��������܂��B

�킴�킴�\�ʂ��������Ƃ́E�E�E�H���������āA�p���[�V���x�����Ȃɂ��ŃK�c���ƁA����Ȋ����ł��傤���B

�{�́F ���T�S�����A���Q�Q�����A���P�Q�����B

����i�R�傩�猩�āj�͎Ж����Ȃ̂ł��傤���B�u������v�Ə����Ă���܂��B

�ŏ��A������́u��v�̎����ǂ߂Ȃ��āA����͂����炭��Ƃ������ł��傤���A�ȂǂƓ��Ă����ۂ����B

���[�[�ށB�����̓������炷��ǂ߂�悤�ɕ����悤���Ȃ��A�ȂǂƁA�����{�C�Ŏv�����肵�Ă��܂��B

�z���g�ɓǂ߂�̂Ɠǂ߂Ȃ��̂Ƃł͑卷�B���݁A�Ε������Ƃ��ɕ�����ǂȂǂŁA�����ւ��J���Ă��܂��B

�Ƃ������ƂŁA�u������v�̍����ɋL����Ă��镶�����A�u��m���@�_�鏑�v�Ƃ����ǂ߂Ȃ��킯�ł��B���[��E�E�E�B

������̉��A���≜����Ɍ������ĉE�ɑ�t��������܂��B

�܂��A�ߍx�܂߂ĂQ�O�O����������킯�ł�����A

��������܂߁A�������̗v���v���ɂ͂���܂��ˁB

�����́A�D���ԍ��͂P�U�ԁB

�����ɂ͂Q�̂̑�t�������u����Ă��܂��B

���̕��т͂Ƃ��Ɍ��܂��Ă��Ȃ��悤�ł��B

���ہA�ȉ��E�ʐ^�͂Q�O�P�U�N�B�e�ł����A

�ȑO�f�ڂ̂��͍̂��E�t�ɕ���ł��܂����B

���{�́F ���R�R�����A���Q�S�����A���P�W�����B

�E�{�́F ���R�P�����A���Q�U�����A���P�V�����B

�����̐Ε�

�R��O�̂Q��̑��ɁA������������A����ɖ{������ȂǁA�l���܂ȐΕ����������ݒu����Ă��܂��B

�����ł́A���������Ɍ�������̂��A�R��ɋ߂��ق����珇�Ɍ��Ă����܂��B

�R����ʂ��Ă����ڂ̑O�̎Q�����e�ɁA�������Β����Ŗ{�������Ɍ��Ă��Ă��܂��B���Ȃ�Â����̂Ɍ����܂��B

�\�ʂ̖������悭���Ă݂�ƁA�ǂ����A�����ɂ͌��͌Â��Γ��Ă��ݒu����Ă����悤�ł��B

�ȉ��A�R��Ɍ������č��̐Β��̐��ʁA�E���ʁA�����ʂ̎ʐ^���f�ڂ��܂��B

���ʂ��悭����ƁA���u�����l�b���v�A�����u���i�Γ����v�A�E�u�㌎�\����v���ǂݎ��܂��B�܂��E���ʂɂ́A

�u��������Z �@���v�A�����ʂɂ́u���@���������q�@�g�c�앺�q�@����㽵���q���v�B㽵�͏��ّ̈̎��B

�������y���ɉB��Ă���̂Ō@��N�����Č��܂����B�����q�E�앺�q�́u�q�v�͉E�̂悤�ȕ������B��

�R��Ɍ������ĉE�ɂ���ɂȂ��������ЂƂ̐Β����A

���ʂƉE���ʂ́A��L�Ƃقړ��l�̕����������Ă���悤�ł��B

�قȂ�̂́A�����ʁi�����ʐ^�j�̊��̖��B�R���̐��͓����ł����A

�u���@���������q��@�r�䐴���q�@�i�E�q���v�B

���āA���̑������͐����S�N�i�P�V�P�S�j�X���P�X���B

�m�������A�����U�N�i�P�V�P�U�j�̍�Ƃ����̂Ǝ������������܂��B

���q������͂����ƌ�ł����A������͏��Ȃ��Ƃ�

�����N�Ԃɂ͊m���ɑ��݂��Ă����A�Ƃ������Ƃ������܂��B

���{�́F ���S�T�����A���P�X�����A���P�U�����B

�E�{�́F ���S�T�����A���Q�O�����A���P�U�����B

�R�傩��U��Ԃ��āA�{���̂ق��i�݂܂��B�Q������ɕ�⸈𒆐S�Ɋe��̐Ε����܂Ƃ܂��Ă���̂������܂��B

�O�Ɏ��������ĂU��ׂĂ�^���ʂ���B��Ȃ��Z�n���B�����������ɍŏ��Ɍ�����Ε��Q�ł��B

�E����Q��ڂ̒n���i��E�Q�Ɓj�\�ʂɂ����A�u���v�̑������������Ă���̂͂Ȃ��ł��傤���B

���Ȃ݂Ɂu���v�̒����́u���v�Ɍ�����̂ł����A���̉��������u���v�Ɍ����܂����B���͖��N�ł͂Ȃ��N�Ȃ̂ŁA

����́A�u���v�́u�\��v�Ɠǂ݁A���P�P�N�i�P�V�U�P�j�̑��������m��Ȃ��Ǝv���܂����B

�ł��A�u���v�̉��u���v�͂悭����Ɓu�N�v�Ɍ����܂��B���V�N�i�P�V�T�V�j�Ƃ��܂����B�B

�u���v�Ɍ����鎚�̉��ɂ���R�������A�ꕔ����������܂����A�u���N�\���v�ł��傤�B

�ȉ��A�Z�n���̉���ƂU��ꂼ��̊g��ʐ^�ł��B

���Ȃ݂ɁA�Z�n���Ɋւ��ẮA�u���{�Ε����T�v�ɂ͈ȉ��̂悤�ȉ��������܂��B�Q�l�܂ŁB

| �����n����F���S�����\���o | ||

| �\�V��n�� | ����@�ӎ� | �E����@�� |

| ���V���n�� | ������� | �E��^��� |

| ������n�� | ��������� | �E��{���i���ނ��j�� |

| �����ߒn�� | ������� | �E����ہi���傤�j�� |

| ������n�� | ������ | �E��ØI�� |

| ������n�� | ����腖��� | �E�萬�فi���傤�ׂ�j�� |

�� �U�̂̑��́A�o�T�ɂ�菔��������A�܂��������E�ɂ�鑜�`�̈Ⴂ������B

�� �]�ˎ���̐Α��Z�n���ɂ́u�����}�G�v�̂��̂��������A���̂ق��̑g�ݍ��킹������B

| �����}�G | ||

| �n���n�� | �i��]�n���j | ����ŔO������� |

| �ɗ���n�� | �i�ٓ�n���j | �E��{���؈�A������ۈ� |

| �n�� | �i�j���n���j | ���� |

| �{�T�n�� | �i�����n���j | �E�����A����@�ӎ� |

| �@���n�� | �i�s�x���n���j | �������F������ |

| �@��n�� | �i�]���n���j | ����ś�i�ǂ���j������ |

�� �{���F ����B���E��F���O���i���ザ�傤�j�̋���̐S����苎���ċ~������

�� ���ہF ����B���E��F���O�������̎�ɋ~�����A���ɓ�������

�� ��F �����ɏ�����B�ƒ��ɁA������i�͂��j�𐂂ꉺ��������

�����̒n����F�B

����ś�i�ǂ���j�����A�Ƃ����̂ɂ҂�����Ȃ̂ŁA

���ꂪ�u�@��n���v�ƌĂ����̂����m��܂���B

�{�́F ���T�S�����A���Q�Q�����A���P�Q�����B

�������Ă��܂��̂ŁA�u�n���v�ł��傤���B

�{�́F ���T�R�����A���Q�Q�����A���P�P�����B

����ł����Ă���̂��u�����F�i��������j�v�Ƃ���A�u�@���n���v�B

�{�́F ���T�S�����A���Q�R�����A���P�Q�����B

���̒n���́A��������ʼn��ɂ̂тĂ�����̂������Ă���悤�ȁE�E�E�B

������Ƃ悭������܂���B

�{�́F ���T�R�����A���Q�P�����A���P�P�����B

���ꂪ�A���̑��������̂���n����F���B

������������A�b��ł����A�u���N�\���v�A

�܂���V�N�i�P�V�T�V�j�P�Q���̑����ł��B

�E��Ɏ����Ă���@�̂悤�Ȃ��͎̂���ł��傤���H

����͉��������Ă���̂��A�������ł���̂��A������悭������܂���B

�{�́F ���T�R�����A���Q�Q�����A���P�Q�����B

����͗���Ŗ��������͕��̂Ȃ����F�������Ă���悤�ł��B

�{�́F ���T�S�����A���Q�R�����A���P�Q�����B

���āA�Z�n���̔w��ɂ́A�����ɑ傫�ȕ�⸈�����A

��������͂ނ悤�ɉ���̐Ε�������ł��܂��B

��⸈͌�Ő������܂����A�Z�n���̂�������

����������̐Ε��T��猩�Ă����܂��B

�E��ɕA�����㮍��������A�|�{���B

�������A�w��ɉΉ��Ƃ���A�s�������ł��ˁB

�������A����͖������܂����������܂���B

���Ƃ��ƂȂ��̂��A�����Ŕ������Ă��܂����̂��B

���߂đ����N�Ȃǂ�����������̂ł����E�E�E�B

�{�́F ���U�T�����A���R�O�����A���Q�O�����B

�s���������̔w��ɂ��铃�́A�����ɁA

�u��[�嘩���T���{������羪���v�̍����B

�@�،o�̌o�T����{�U�U�����̗��ɔ[�߂�L�O�̓��ł��B

�����ĐΓ��㕔���E�ɉ��̌��܂蕶��B

�u�V���a���v�Ɓu���������v�B

�����́A�u���i������V�v�u�\���g���v�A

���Ȃ킿���i�V�N�i�P�V�V�W�j�P�O���B

�� �Γ��������ǂ݂Â炢�̂Ŋg��ʐ^���B

�����́u���@�����v�B�s�Җ��ł��傤�B

�E���́u�����x�m�O���v�B

��x�m�O���́A���E������{��ɊY���B

�����́A�]�ˏo�g�̍s�ҁH

�{�́F ���X�W�����A���R�T�����A���Q�Q�����B

�����Ɂu���a�R���R�����R���������Ⓦ���{���v�Ƃ���܂��B�����E�����E�Ⓦ�̗��P�O�O�����̏��q�L�O�̓��B

�����ďo�H�O�R�o�q���s�����u�O�R�S�ԓ��v�Ə̂�����̂ł��B����ɉE���ʂɂ́u�ې{�R��������܌��v�Ƃ���܂��B

���������āA�l���W�W�����̏��q���s���������H�Ȃ��u����������v�́u�����R�v�ƋL���̂���ʂł��B

�����ʂ́u���v���N�я\�ꌎ�g���@�������E�q��@�B���@�N���\�܍��v�A���v���N�i�P�W�U�P�j�P�Q�������̍����B

���̒����Ƃ������B������́A���������̒��҂ŁA�W�T�˂ɂ��ē��{�S���̗������肫��A�����ƋɊy�����ł��傤�ˁB

�{�́F ���V�T�����A���R�P�����A���Q�W�����B

�����㕔�Ɂu�T�N�v�̎�q�B���̉��ɁA�u��[�嘩���T�Z�畔���{�v�B�Z�畔���A�Z�\�Z���������͘Z���Ƃ�����A

�Q�O�̉��Ɠ��l�̓��Ȃ̂ł����A�Z�畔�ƂȂ�ƁA����́u���u���i�ǂ�����Ƃ��j�v�Ƃ�����ނ̓��Ɏv���܂��B

���Ȃ킿�A�o�T���U�����u�������Ƃ��L�O���Ė����ɋL�������Ƃ������Ƃł��B�\�ʉ����ɂ́A

�E�Ɂu���R蕟�_�@�t�v�ƍ��Ɂu���@�Ē�@�t�v�������Ă��܂��B���Q���Ȃ̂��A���R蕟�_�@�t�͂����łȂ��̂��H

��ʐ^�����͉E���ʁB�u�O�E�ݗ�Z�e�ő��L���_���v�B�L�������̗�̋��{�̂��߂Ƃ����Ӗ������ł��傤�B

�����ʂɁA�u���ۘZ�h�N�V�l���g�˓��v�B���ۂU�N�i�P�V�Q�P�j�S���̑�����������܂��B

�{�́F ���W�T�����A���R�X�����A���Q�X�����B

���̓��́A���X�����ǂݍ��݂Ɏ肱����܂����B

�G��^�I���ŎC������A�y�b�g�{�g���ɗp�ӂ���������������E�E�E�B

���w�E��Ɂu�{�\���O�œ��y���v���h�����āE�E�E�B

�Ƃ������ƂŁA�T�^�I�Ȕ���v�Ҍ^�̔@�ӗ֊ω��̏\��鍏�����ł��B

���āA�����N���Ȃ��Ȃ��̓�B

���w���㕔���B�u�勝�ܕ�C�@�\���\����v�Ɠǂ߂܂��B

���Ȃ킿�A�勝�T�N�i�P�U�W�W�j�P�O���P�X���̑����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����E�E�E�B

���́A�勝�T�N�͂X���R�O�������ŁA���\���N�ƂȂ�̂ł��B

�܂��A���������P�[�X������ł��傤�B�����ł͖����ʂ�Ƃ��Ă����܂��B

�ق��Ɍ��w�����Ɂu���s���O�l�v�������܂��B

����ɂ��A�\��铃�́A��錧�암�A�܂��ɗ������ߗׂ����˂Ƃ��B

�܂��A�\��铃�́A������u���҂��v���ł͂Ȃ��A�O������̂Ƃ�����̂ł���ȂǁB

��������������Ă����������������悤�ł��B

�{�́F ���V�T�����A���R�R�����A���Q�U�����B

���̓����ŏ��Ɍ����̂͑啽�_�ЁB

���Ȍ`�ŋ����܂������A�悭����ƁA

�e�n�̎��@�ł������������܂��B

�������ɂ��傫�ȓ�������܂��B

�� �啽�_�Ёu��⸈Ƃ́v �Q�ƁB

�� �������u��⸈v �Q�ƁB

���̊�b�̕����ɂ�

�e��̖����������Ă��܂��B

����́A��⸈�ɗ���o�ł����A

�S���ł͂Ȃ��A�ꕔ�������́B

�u��b�v�̏�́u���g�v�ƌĂ�܂����A

�����ɂ͂S�ʂł��ꂼ��قȂ鞐����

�����Ă��܂��B

�ȉ��A�u��b�v���ڂ������Ă݂܂��傤�B

���́A������A���ʁA�����ʁA�E���ʂƔw�ʁB

���ʂɒ���ꂽ�����́A�u��⸈�ɗ����S�H�@𠰥�L�L��\�������@�ꍁ��ؗ�\�@���������d�߈ꎞ�@�����v����

�����ʁu�����X�`����Eㅍǁ@�n����J���H�v�����ĉE���ʁu��ؔ@�Ґ_�͏��쑴�|�@�sਖ\�����d���̏��Q�v�̏��B

�������A��L�͓r���̕������ꕔ�ȗ�����Ă���ق��A�㔼�������������������܂��B�ȉ��A�S���Q�ƁB�Ԏ��͏ȗ������B

��L�L��\�������A�ꍁ����X�`���{�A���\���������d�߈ꎞ���ŁA���ƍПi�A�����ʼnƁB��L��ֈ��@�n���A����������X�`�A����EㅁA�ǒn����A�J���H�B���y�`�ۏ��ݔV�|�A��ؔ@�Ґ_�͏���A���|�s�ז\���A���d�A���̏��Q�A�s�דŎցA蚖坁A�Œ��A�������A�s���q�A���ہA�T�A�슱�A�I蠆�V�����Q�A�����Z���A��剎�A�����߁A毗�q�ՁA鳖��A�鲁A�ᒔV�|�A�����s��؊��M���a�A疬瘘�A��s�A��n�A�mᚏ����B

���ʂ́A�u���ی܍M�q�V�\�ꌎ���v�A���ۂT�N�i�P�V�Q�O�j�P�P���̑����B�u����ϖ@�t�v�u�c�������J�R�@��G鎫�v�̖��B

�{�́F ���Q�T�V�����A���W�V�����A���W�U�����B��Ώ�F ���Q�V�����A���P�Q�Q�����A���P�Q�Q�����B��Ή��F ���R�T�����A���P�Q�Q�����A���P�T�R�����B

��⸈̉E�ׂ�ɂ���ق��̐Ε������Ă݂܂��傤�B

�S����܂����A�ʐ^��O�A�{�����ɂ��������܂��ˁB

�C�̂������A�����{���ɋ߂Â��ɏ]���āA

���������������̂ɂȂ��Ă����悤�ȁE�E�E�B

�ʂ����āA�����ȂǓǂݍ��߂�ł��傤���B

����͓����A�S�ʂɃE���m�L�S�P���т�����t�����Ă��āA

����v�Ҍ^�̔@�ӗ֊ω��̍������A�Ƃ�����������܂���ł����B

�������A�Ȃ�Ƃ��R�P�����A���̑O�ɍ��荞��Œ��߂����n���ȉ��B

���w�E��u���\�Z��O�ŋ��{ਓ��y���v

�\��铃���Ó��ȂƂ���A���������L�̂Ȃ�ł��@�ӗ֊ω��̏\�Z�铃�ł����B

����u�����܍M�\�@�\���\�Z���v�B�����T�N�i�P�V�S�O�j�P�O���P�U���̑����B

�M�\���Ȃ�҂�����̍M�\�̔N�B�g���ł͂Ȃ��A�P�U���Ə\�Z�铃�ɍ��킹�Ă��܂��B

�ق��Ɂu���R���@���s��\�ܐl�v�����B

�{�́F ���V�Q�����A���Q�X�����A���Q�Q�����B

�㕔�ɁA���R�E���a�R�E�H���R������A

�o�H�O�R�̏��q�����Ǝv���܂������A

�����ɁA�u����@�����{���v�A����ɁA

����@�����Ӗ������q�A�[���N��

�ŏ㕔�ɒ����Ă��܂��B

����@�����ƌĂԂ̂��Ó��ł��傤�B

�E���Ɂu�\�O��u���v�A���Ɂu�\���l�v�B

�\�O�铃�͗������ł͂P������Ȃ��̂ɁA

�\�O��u���Ƃ����u������̂ł��ˁB

�����ʁu�����\��ߋ㌎�g���v�B

�����P�O�N�i�P�V�X�W�j�X���̑����ł��B

�{�́F ���W�X�����A���Q�X�����A���P�V�����B

���ꂪ������̓�B

�������A�@�ӗ֊ω��̍������ł��邱�Ƃ͖����Ȃ̂ł����A

�����̓ǂݍ��݂������ւ�ł��B

�E�ォ��u�{�{���ϐ��c�҈��J���v�Ɠǂ݂܂������A

�ϐ��ȉ��͎��M������܂���B

�\��铙�X�̌��҂̕����͌�����Ȃ��̂ŁA

�@�ӗ֊ω����Ƃ�����������܂���B

���w������ǂ݂Â炢�ł����A�u����ܔN�@�\�����{�v�Ƃ���悤�ł��B

����T�N�i�P�U�V�V�j�P�O���̑����ł��B

�ق��Ɂu���s�\���l�v�������܂��B

�{�́F ���V�X�����A���R�S�����A���Q�U�����B

���������ɂ�����܂����B

�����m�L���[�N�n�̎�q�̉��Ɂu��[�嘩���T���{������羪���v�B

�㕔���E�Ɂu�V���ו��@���������v�̌��܂蕶��B

���̉��ɂ́u���i�O�ߓV�@�\�ꌎ�g���v�ŁA���i�R�N�i�P�V�V�S�j�P�P���̑����ł��B

�ʼn����Ɂu�N�䎁�v�Ɓu���@�{���v�Ƃ���܂��B

�{�́F ���W�Q�����A���Q�X�����A���P�V�����B

���āA�ȏ�̂S��̑��ɁA

�����Ɩ{�����A�Q�������ɂQ���܂��ˁB

�n�����͊ے���̂��̂������A���̏ꍇ�A�������Ȃ��ꍇ���قƂ�ǂł����A

���̓��̏ꍇ�A���w������̂ŁA�߂��炵�������������܂��B

�E�Ɂu�����S�F���@�h���v�B�t�C���{�̂��߂̑����ł��傤���B

���́A�Ē������A��ǂɏ����肱����܂������Ȃ�Ƃ��S���āA�ȉ��B

�u�����b�ДN�@�l���g���v�A�܂艄��Q�N�i�P�U�V�S�j�S���̑����B

���Ɂu���O�\�l�l�@���R���v���ǂݍ��߂܂����B

�{�́F ���P�O�S�����A���S�S�����A���R�R�����B

����������́u�@�ӗ֊ω����v�Ƃ�����������܂���ł������A

�Ē����̎��Ɂu�\���v�̖����������܂����B

�������A�����N�͕s���ł��B

���w�E��Ɂu���\����v�Ɓu�㌎�\����v�������܂��B

����ŏ\��铃�ł��邱�Ƃ͊m���Ǝv���܂��B

���w����Ɂu�\�ܐl�v�Ƃ���͓̂��s�҂ł��傤���B

���̉��Ɂu���R���v�������܂����B

�{�́F ���U�S�����A���R�S�����A���P�V�����B

���āA���ꂩ�牜�́A�{���̍���ɂȂ�킯�ł����A��������́A�揊�ƂȂ��Ă��܂��B

���̒��ɂ��A�|�c���|�c���ƍ������Ȃnj�����̂ł����A������������ꂽ�擃�̉\���������悤�ł��B

�����́A�܂���Ŏ�A���Ă݂�Ƃ��āA����������E��̕扑�ӂ�����Ă݂܂��傤�B

�扑�Ɣ閧�̔�����

�R������O�A�萅�ɉ�������ƁA

�E��ɓ����ʂ��Ă��܂��B

�O���ɁA�傫�ȃ��~�̎��������܂��B

���̓��������i�ނƐ�����扑������Ɍ����Ă��܂��B

�܂��������ꂽ����ŁA����͂��܂茚���Ă��Ȃ��悤�ł��B

�����Ȃ��Ƃ������ē���Â炢����������܂��B

�����A���������A�ȑO�͕扑�̍L���Ŕt�߂ɂ����āA

�������M�\���������ɑJ���ꂽ�̂��ǂ����m�F���Y��Ă��܂��B

����ǁA�悭���Ă݂Ȃ���B

�扑�̊O�A�E�[�܂ŗ���ƁA

�O���ɔ������ւ̓����������Ă��܂��B

���ĎD�́u���̉��̂ĂȂ��Łv�B

����������Ƃ���Ȃ̂ŁA�ꍇ�ɂ���Ă�

�R�Ύ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��̂ł��傤�B

�̌��ɏ\�����ӂ������Ƃ���ł��B

���āA�����́A���R�A�Ȃ��ɓ����čs�������Ȃ��ł���ˁB

���̐�ɂ͂���������������̂ł��傤�H

�P�ɁA�u�������v�ł����ˁB�r���A�Ƃ��Ƀ|�C���g�ƂȂ���͉̂����Ȃ������Ǝv���܂��B�ł��A������ƒT���C���ɂЂ���܂��B

�ʂ��Ă��铹�́A���߂Đ������K�ꂽ���ɒʂ��������ł��B���̓����}�ⓙ����A���̌��ł͖ʔ��������m��܂���B

�����ɂ́A�܂������̔������������ڂɂ͂����Ă��āA

���̕��ɂ���Ȃ��̂�����Ƃ͑z�������Ă��܂���ł����B

�����A�����͂��̕��p��`�����肵�������m��܂���B

�������A�G���E���X�̐�ɁA�È�˂̂����Ԃ���������A

�܂��Ă₳��ɂ��̐�ɁA���K���������Ă���Ƃ́E�E�E�B

������A�u�T���Ɓv�ł���u���{�������v�ł��B

���Ȃ݂ɁA�ŏ��ɍ��{����ɂ��ē������������Ƃ��́A

�t��ł��ƌ��ʂ����悩�����̂ł����A

�B�e�ƍĒ����łP�l�ōĖK�₵�����́A�Ȃ�ƎG����

�T�O�Z���`�ȏ���L�тĂ��āA�w�r�Ȃǂ��|�������ł��B

�c�O�Ȃ��炱�̐��K�̐��͕̂s���ł��B

���ʐ��K�����̂����́u�Ёv�ł����A

������オ�u���v���ȁH�Ƃ������x�B

�����ēǂ߂u���y�_���v�ł����A

�Y�y�_�������͎��y�_�i���Ԃ��Ȃ��݁j�Ƃ́A

�����̐��܂ꂽ�y�n�̐_�A�Ƃ����Ӗ��ł���A

�v����ɂ��̓y�n�̏��L�҂̎��_�A

�Ƃ������Ƃł��傤���B

���́A���K�̍����ʂŁu�E�E�E���V�v�̂ݔ����B

�E���ʂ������������A��͂艺�Ɂu���v�̕����B

���ꂾ���ł́A�Ȃ�Ƃ����������܂���B

������Ƃ͖��W�̂��̂̉\��������܂��B

�{�́F ���S�S�����A���Q�W�����A���P�W�����B

������̋���

������̋�������ѓ��̕扑�ߕӓ��́A���̕�ɁB�ł��A�܂��قƂ�ǎB���Ă��Ȃ��̂ł��B������h��B

�� �ȉ��A�{�����̋��f�[�^�́A�����^�u�m�L��ɂ��܂��B

�Ȃ�Ƃ����Ă��A������̋����ɓ�����ꂪ�܂���ɓ����Ă��܂��B

�����Q�U�D�T���A�����S���P�T�����B�����ł́A�������̌������ł́A�S�ʂȂ̂ł����A

���]���̌����_�Ђ̑���������Q�O�P�Q�N�R���̉Ύ��ŏĎ������̂�

��R�ʂɌJ��オ��܂����B�P�{�����Ɍ��肷��Η������Ɏ����ő�Q�ʂł��B

�M���i������������Ƃ������Ƃł����A���������ΏH�ɗ������ƂȂ��ł��ˁB

���������A���t���܂����Ă��܂���B�Ȃ�Ƃ����Ƃ��̏H�́A�Y�ꂸ�ɁI

���́A�^�k�|����������ɗ��Ă�����������̂͂��̎��ł��B

�����^�u�m�L��s�̖{�ł͎��グ�Ă͂��Ȃ��̂ł����A���̎��Ɋւ��ẮA

�ٗl�Ȏ}�̗l�q��A�����ɐH������ł���Ε��̂Q�_�ŁA�Ƃ��Ɉ�ې[�����ł��B

�X�_�W�C�́A���ɑ傫�Ȏ�������������܂�����A���X�g�������Ă���̂ł��傤�B

������ɂ́A�ق��ɓ��M���ׂ�������������܂����E�E�E�B

���ꂱ��S�O�N�ȏ���O�i�P�X�V�O�j��NHK��̓h���}�Łu���̖͎c�����v������܂����B

�R�{���ܘY�́u�ɒB�����v���ނƂ������j�����ł����A�薼�̂悤�ɁA

���̎��͌͂�Ă����̖����͐����c��Ƃ��������͂̋������ł��B

�N���X�}�X�c���[�̎��̈�ۂ�����܂����A���ۂ̃c���[�͕ʎ�̂悤�ł��B

��قǂ̐�����扑�ɍs�����ɂQ�{����Ƃ������Ƃł����A

����͂��̂P�{�ŁA�����Q�V�D�O���A�����R���P�T�����B

�n��P���T�O�����łQ���āA���Ȃ�̔N�����o���Ă���C�k�}�L�B

�����P�T�D�O���A�����Q���P�V�����ł����A

�������ł͊�����������傫���Ƃ������Ƃł��B

�ق��ɐ���������ɂ́A���̂Q�{�̂悤��

���O�̒m��Ȃ�������������܂��B

��́A�����̐��A��t���̗���ɂ���X�B

�����ɂ��������̋������肻���ł��B

�����Ǝ��̖��O��������A

�ǂ�ǂ�B���ďЉ�����̂ł����A

�Ȃ�Ƃ����s���ŁE�E�E�B

�����^�u�m�L��̒����ł́A�ق��ɑ�ցA���N���W�A���N�m�L�A�N�X�m�L�ȂǁA

�����̋�������Ƃ������ƂȂ̂ŁA���؎B�e�ړI�ŁA�ĖK�₵�Ă݂����Ǝv���܂��B

�{���e�Ɨ��̐Ε�

�{���̍��E���e�Ɨ���́A��n�ƂȂ��Ă��܂��B���łɂ���͖��t�ł��̂ŁA�扑���V�K�ɑ���ꂽ���̂Ǝv���܂��B

���������āA�����{�����͂ɂ���Ε��́A�قڂ��ׂĂ��擃�E���̗ނƎv���܂����A�@�ӗ֊ω��̍������Ȃǂ������܂��B

�N��̌Â����̂�����������A���ɂ́A���E�擃�ł͂Ȃ����{���������邩�ƒT���Ă݂܂������E�E�E�B

�ڍׂɂ͎��Ă͂��Ȃ��̂ł����A�������������������ꂽ���E�擃�̂悤�ł��B

��t�ω��Ǝv���鍏�����Ȃǂ������܂����A����ɕt�����Č��Ă��Ă�����̂������悤�ł��B

���̂Q��́A�������ǂݎ��₷���������́B

�ŏ��̂P��́A��i�U�N�i�P�V�O�U�j�Q���Q�T����

���Ȃ�Â����̂ŁA���҂��܂������A

��͂�擃�̂悤�ł��B

�����P��́A�n�U�̍������ł����A

�u�����T���v�Ƃ�͂�����ł��B

�Ƃ���ŁA������͐^���@�ł����A

�T�@�Ƃ̊W�́H

�^�k�|�����C�ɓ���̃X�_�W�C�̍����̐Ε�����͂�擃�B�{��������A�܂���n�Ƃ�����������܂���B

���́u���ۂP�S�N�i�P�V�Q�X�j�W���P�W���Ƃ���܂����A��͂�擃�B���t�܂ł���̂͂��������擃�ł��ˁB

�^�͉���X�N�i�P�U�W�P�j�P�P���ƌÂ������̒n�����ł����A�ǂ������V����̕擃�̂悤�Ȋ����ł��B

�E���A���\���N�i�P�U�W�W�j�P�Q�������ƌÂ��ł����A�u�E�E�E�T���v�ŁA�擃�m��B�^���@�Ƃ̊֘A���C�ɂȂ�܂����E�E�E�B

������������������҂��܂������A��͂�A������������ꂽ�擃����̂悤�ł����B

�{�����̌����Ō����܂����B

�����炭�_�Ɗ֘A�̊��Ȃ�ł��傤���E�E�E�B

�^�k�|���́A��������́u�a���M���`����v�ł͂Ȃ����A

�ȂǂƏ���ɑz�����ċC��������̂���ł��i�j�B

�m�ł��铹��Ȃ�ł��傤���H

����ɂ��Ă��A�����ɂ���A�Ƃ������Ƃ��E�E�E�B

���قǂł͂Ȃ��Ȃ��A�Ǝv���Ȃ��猩�Ă���ƁA�����Ȃ��Ă��܂��B���̍����̈ē��ɂ́u���N�����ȃV�L�~�v�B

�R�قǃh���O���E���̂悤�Ɏ����A���āu�H�ׂ���̂��Ȃ��H�v�ƒ��ׂĂ݂���A�����ւ�I

���Ɏ���قǂ̗L�łȂ��̂Łu���������v�ƌ����Ă��邻���ł��B�Ԃ�t�A���A����ɍ�����s�ɂ�����S�Ă��ŁA���āI

�����ɗp���邱�Ƃ�����̂ŁA���@�ɐA������Ƃ��B����ɂ��Ă��A������Ɗ댯�ł��ˁB

�^�u�m�L��P�O���N�̍Â���������`���q�X���ł����قǁi2012/10/13�j�s���܂����B

�����ŁA�����������Ƃł����A��L�́u�V�L�~�v�̈ē��D�͊ԈႢ�Łi���݂���܂���j�A���̎��́u���N���W�v�ł����B

�܂��A�̎��́A���ʂ̃T�|�j�����܂݁A����A���Ă铭��������̂ŁA����ȂǂɍL�����p���ꂽ�Ƃ��B

�ē��D�̂����Ƃ͂����A���炢�����܂����B�������Ă��l�т������܂��B

(17/12/30�E16/05/14�E13/07/24�E13/06/29�E12/10/13�E12/08/28 �NjL) (12/07/26 �NjL�č\��) (05/09/17�NjL) (05/04/13) (�B�e 16/05/12�E16/05/05�E12/08/28�E12/07/23�E12/06/04�E10/12/17�E09/02/10�E08/08/03�E07/07/16�E06/09/30�E06/09/16�E06/07/29�E05/09/17�E05/04/12�E05/04/10�E05/04/08�E05/04/05�E05/03/14�E05/02/27�E04/12/16�E04/08/12)

�{�R���e���c�̐Α����f�[�^ �� ������Α����ꗗ.xlxs (19KB)