タヌポンの利根ぽんぽ行 龍ケ崎南高校近辺

TOP・探訪目次>龍ケ崎南高校近辺

探索の初期のころ、利根町でいちばん古いといわれる 蛟蝄神社 を訪ねました。

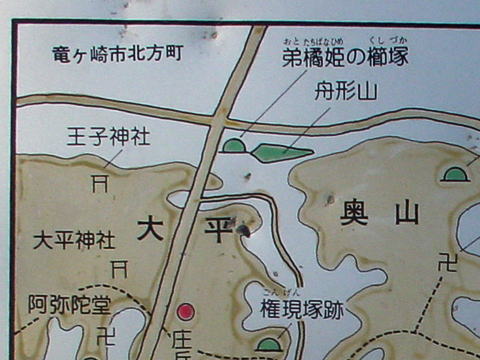

そのとき、境内(門の宮)で神社周辺の遺跡などを記した地図看板を見つけました。

そこには、神社の西に「利根町の鎌倉街道」が走っていたことを初めて知り驚きましたが、

そのさらに北西には「弟橘媛(おとたちばなひめ)の櫛塚」があることも記されていました。

弟橘媛とは、倭建尊(やまとたけるのみこと)の妻だった女性です。

その位置は、利根町ではなくもう少し北の龍ケ崎市北方となる地域でしたが、

塚が果たしてあるのかどうか訪ねてみようと思いました。

現在の地図で調べてみるとそこは、利根町の中央北部、もえぎ野台団地のすぐ北であり、

ちょうど龍ケ崎南高校が建っている場所に該当します。

ところが、なぜか蛟蝄神社の地図看板には高校のことはまったく記されていないのです。

また、実際に現地に訪ねてみると、今度は高校のこととは逆に、

蛟蝄神社の地図に記されていた「舟形山」という塚がどうしても見つかりません。

これはどういうことなのか?

タヌポンはある推理をしてみました・・・。

利根町北部マップ

ここで紹介する「弟橘媛の櫛塚」等はこの地図の右方上部。蛟蝄神社 はこの地図の右下方向(東南)で欄外になります。

弟橘媛の櫛塚(だんご塚)

タヌポンはミステリーが好きなのですが、とくに本格推理の犯人当てが大好きです。

でも最近、そうした物語のミステリーだけでなく、歴史の中に推理をする題材がたくさんあることが分かりました。

その推理の楽しみから「やはり!」と思ったのが、下の写真の地区を訪れたときです。

写真の右に見えているのが

龍ケ崎南高校の校舎です。

所在地:〒301-0021 茨城県龍ケ崎市北方町120番地 TEL:0297-64-2167

この校舎の左に

樹が生い茂った塚が見えます。

蛟蝄神社周辺略図 (あとで紹介)を見ながら

ここにたどり着いたのですが、この塚がどうも

「弟橘媛(おとたちばなひめ)の櫛塚(通称だんご塚)」

と呼ばれるものだと思いました。

最初、そのように断定できなかったのは、

地図ではこの塚のすぐ隣、

上の写真でいう龍ケ崎南高校の校舎辺りに

「舟形山」と称されるべき塚があってしかるべきなのに、

どうしてもそれらしきものが見えなかったからです。

果たしてここが櫛塚だろうかと塚の周りを一周してみると・・・。塚の内部に入れるような空洞が見つかりました。

しかも、空洞の入口手前には、注連縄もはられています。これは何かが祀られていることはまちがいありません。

この画像を見ていただくとお分かりのように、これはまさしく「だんご塚」、つまり弟橘媛の櫛塚と断定していいようです。

それでは、蛟蝄神社の地図にあった、そのすぐ東にあるという舟形山とはどれになるのでしょう?

!・・・閃きました。そうです。龍ケ崎南高校の校舎が、いやその場所が、舟形山があったところでは!?

このタヌポンの推理はまさしく当たっていました。

蛟蝄神社周辺略図(抜粋)

ちょっと見づらいのですが、

左はその蛟蝄神社にあった地図の抜粋です。

左端に見えるように、昭和55年3月という日付で

利根町教育委員会が建てたものです。

もし、この日付より後に

龍ケ崎南高校が建設されたのだとしたら・・・。

この地図には龍ケ崎南高校は記されていません。

公共施設の文間小学校はちゃんと記されているのですから

同様の高校が地図から省略されたわけではないハズです。

当時から龍ケ崎南高校があったのなら当然、

この地図に記されていてしかるべきです。

左の拡大図で見ると、

まさに舟形山に充たる場所が

現在の龍ケ崎南高校のある場所。

龍ケ崎南高校の正確な

創立年月日は分かりませんが、

昭和55年以降と推定されます。

これらは、あとで判明・確定しました。

そして、高校設立時にやはり

「舟形山」が削り取られて

しまっていたことも・・・。

さて、後先になりましたが、弟橘媛の櫛塚(だんご塚)と舟形山が何であるのかの説明をまだしていませんでした。

これには、日本書紀に記されているあの 倭建尊(やまとたけるのみこと)の東征伝承 があるのです。

倭建尊は、走り水の海で最愛の弟橘媛を失い、上総の国の海岸に上陸しましたが、

媛恋しさのあまり海岸をさまよいます。

このことから「君去らず」が変化して現在の「木更津」市の地名ができた と言われています。

そして、この浜で波に打ち寄せられてきた媛の櫛をひろって形見としてさらに東征を進めていきます。その後、下総の国に至りわが利根町の蛟蝄神社に立ち寄り武運長久を祈願したと伝えられています。

このときに 神社の神木に馬の手綱(たづな)を繋いだことからこの神木を「たつなぎ」と呼び、

現在のこの地域の「立木」(たつぎ)の地名になった という故事もあります。さらに倭建尊は、現在の龍ケ崎北方の地に来てそこから常陸の国へ向かおうとしました。

彼方には筑波山が見えましたが、いっぽう海辺のほうには舟の形をした島がありました。

これを見て、倭建尊はまた弟橘媛を思い出し、舟の形をした島の並びに塚を築き、

形見の櫛を埋めて媛の奥つ城(おくつき=墓所)としました。

この櫛塚が弟橘媛の櫛塚で、「だんご塚」の俗称で呼ばれているということです。

そして残念ながら舟形山は龍ケ崎高校建設で消失してしまいました。

(吉浜正次著「蛟蝄神社由来記」、利根町史第4巻・6巻より)

上記の倭建尊と弟橘媛の伝説については、いかにももっともらしい説がほかにもいくつかあるようです。

便宜上、上記の説を「だんご塚説」、以下、代表的な別説2つを「走水神社説」「吾妻神社説」として紹介します。

走水神社説

神奈川県横須賀市走水に、走水神社 があります。

ここでは、海に身を投げて7日後に、弟橘媛の櫛がこの浜辺に打ち上げられたため、

それを拾って納めたことを伝えています。

櫛を納めた場所は「旗山崎」と呼ばれる岬の小高い丘で、そこには弟橘媛を祀る 橘神社 が鎮座していましたが、

後に軍用地に接収されたため、走水神社に合祀されました。

神社の脇の山道を少し登ったところには、

弟橘媛の「さねさし 相模の小野に燃ゆる火の 火中に立ちて 問ひし君はも」という歌碑も建っています。

吾妻神社説

神奈川県中郡二宮町二宮に、吾妻神社 があります。

ここでは、弟橘媛の櫛が、二宮の海辺に流れつき、それを吾妻山の山頂に埋めたとあり、

その場所が、吾妻神社となったと伝えられています。また、木更津は、むかしは 吾妻の森 と呼ばれたといいます。

いっぽう木更津市の公式ホームページでは、海岸に流れ付いたのは櫛ではなく、御袖とし、

これを納める社を建立したのが吾妻神社であるとしています。

この場合の吾妻神社の所在地は、木更津市吾妻2-7-55 とあり、二宮町とは別のようです。

上記3説では、弟橘媛の入水が走水の地であることは一致してますが、分岐点は以下に集約されそうです。

- 櫛を(どこかで)拾ったが、しばらく形見として持ち歩き、舟形山の隣りに祀った(だんご塚説)

- 櫛を拾った位置は走水の浜辺で、近隣の旗山崎に祀った(走水神社説)

- 櫛を拾った位置は二宮の海辺で、近隣の吾妻山に祀った(吾妻神社二宮説)

地元意識が高くないわけではないのですが、タヌポンとすれば、7日後という具体的数値や、

古事記に記載されているという、走水神社説 が妥当なのかな、と。

また、神奈川と千葉の2県にある吾妻神社説もなかなか有力です。

このような状況で、弟橘媛の櫛塚に登ってみると・・・。

左は、弟橘媛の櫛塚の中心部分に設置された石祠。

これは、吾妻神社が祀られているということです。

吾妻神社という名と弟橘媛の櫛塚との関連が、

当初はよく理解できませんでした。

でも、上記の 吾妻神社説 と照らし合わせると、

ちょっと奇妙な思いがします。

もしかして、吾妻神社説の吾妻神社から、

この塚へ分祀したということになるのでしょうか。

(社殿等当方にはないので逆はちょっと考えられません)

そうなると、だんご塚説より、

吾妻神社説が元祖のような感じもします。

塚自体の正当性も疑わしくなります。

木更津市のHPでは、吾妻という地名は、倭建尊が弟橘姫をしのんで「吾妻はや(我が妻よ)」と言った故事に由来する、

とありますが、全国に吾妻神社はありますし、吾妻神社説の吾妻神社とは直接関係のない吾妻神社なのかも知れません。

とはいうものの、この吾妻神社の名の付く石祠の存在は、吾妻神社説 には有利ですが、

残念ながら 吾妻神社説 が存在する以上、わが だんご塚説 の正当性主張には少し・・・。

まあ、櫛はだんご塚に、袖は吾妻神社に、ということにしておきましょうか。

これが、「團子塚中」の文字が彫られた手水。

吾妻神社の石祠から見て、左前方にあります。

上り坂を参道とすると、塚の中心が「境内」、

その入口右手に設置されています。

建立日等は、残念ながら、

あまりよく見ていませんでした。

また機会があれば再調査してみます。

しかし、塚が通称「だんご塚」と呼ばれている根拠は、

この手水以外になにかあるのでしょうか。

おそらく、塚が団子のような形だったからそう呼ばれたのでしょうが、

弟橘媛の櫛塚ということは昔から言われているのなら、もっと通称もそれらしいネーミングであれば・・・。

「だんご=お姫様」 ではちょっとねえ。むかし、あんみつ姫というTV番組があったけど(おー、古いなあ)

ちょっと辛口批評・・・

横断していた鎌倉街道を根こそぎアスファルトで覆い尽くし造成したもえぎ野台の宅地開発。

そしてこの逸話の残る舟形山を惜しげもなく削り取っての高校建設。

昨今、自然や文化財保護が盛んと言われますが、結局は、人間の経済的生活が最優先されてしまっている気がします。

学校や病院の建設、商業施設の誘致、電気・ガス・光ファイバー等々のインフラ整備・・・。

それらを少し譲歩して自然を残す、ということは言うは易くで、実際はほとんど絵に描いたもちのようなものなのでしょうか?

売れ残った住宅、少子化によるいずれは到来する学校法人経営の悪化、

それらが果たして自然回帰を促す要因となるのかどうか・・・。

交通の便がまことに悪く、団塊の世代の子供たちの多くが町外に去って行き高齢者ばかり残る利根町ですが、

一向に改善されないそのことが、実はとくにわたしタヌポンの未来にとっては反って幸福なことであり、

むしろ得がたいことなのではないかとも思う昨今です。

(でも、やっぱりいい病院がないとね、とはタヌポンの奥さんの声。「いい病院がない利根」とも聞こえました)

はてな塚

最初にお断りしておきますが、「はてな塚」というネーミングはタヌポンが暫定的に付けたものです。

正式にはおそらく塚の名前が何か付いているのだと思いますが、まだ調べていないのです。

利根町ではなく、龍ケ崎市にあるので、龍ケ崎市の図書館まで行かねばならないかも知れません。

というわけで「はてな塚」とはここだけの名前としてくださるようお願いいたします。

正式名称が分かれば修正いたします。

さて、はてな塚ですが、舟形山が龍ケ崎南高校の建設によって削られてしまったことは後で町史で確認しました。

残念ですが、タヌポンの推理が当たったことに満足してしまって、もう少しこの周辺を探索することを怠っていたのです。

2005年4月後半に弟橘媛の櫛塚を紹介してから半年ほどこの近くへは行きませんでした。ところが・・・

|

||

| 地図上での「路傍祠」の記号。よく似た記号に注意。 とくに竹林などはそっくり。 |

||

| 桑畑 | 竹林 | ヤシ科樹林 |

なにかの地図を見ていたときのことでした。

どうも弟橘媛の櫛塚らしい 路傍祠 の位置が、

本来の場所よりもっと南のほうに記されているのが気にかかりました。

地図はそのすぐ上部で途切れていたので、

最初、その記号が弟橘媛の櫛塚を指しまちがえているのかと思いました。

櫛塚は龍ケ崎南高校から見て右手(西北)にあるのですが、

その地図の祠は明らかに高校の左手(西南)を示しているのです。

→ 路傍祠については、Columbus Blog 「路傍祠」05/08/02付 でも触れました。

もしかして、別の遺跡なのかも知れない。

そう思うと、いてもたってもいられなくなり、出かけてみることにしました。

それが9月17日(2005)でした。

→ この発見は同日付 Columbus Blog 「遅咲きの彼岸花」 でも触れました。

行ってみると、確かに龍ケ崎南高校から見て左手(西南)に弟橘媛の櫛塚と同様な樹木の生い茂った塚が見えます。

地図を見ると位置的にはどうもこれにまちがいないようです。

しかし、どこから登っていいものやら・・・。塚の周囲を左の奥から見て回ったのですが入れそうなところはありません。

ないよねえ、とひとりつぶやきながら右手に回りました。

そちらは道路方面なので進めば進むほど人目にさらされることになるため、そんな入口はなさそうな気がしました。

道路付近まで行って見つからずあきらめかけて戻ろうとした一瞬、何か右手の藪の中に空洞のようなものが見えました。

えっ、これがもしかして、まさか!で、タヌポンはおそるおそる藪の中に入っていったのです。

(余談ですが・・・しかしこのときはまだ残暑の9月。8月など夏の探索ですっかり薮蚊にこりていたというのに、少し秋めいてきたのでその日は防虫スプレーを持参していませんでした。ところがこんな塚の中では薮蚊がぶんぶん。くもの巣もいっぱい。発見は9月17日なのですが、ちゃんとした撮影は11月末まで待たねばなりませんでした。コンテンツ作成が遅くなったのもそのためです。また、11月中ごろでは冬眠前のヘビが恐くて自重して11月末に再挑戦しました)

発見の様子は以下の YuTube で。

入口を覆っていた草木を除けると、中にポッカリと空洞の敷地。これはとても自然のものとは思えません。

だれかが入った形跡があることは確かです。すぐ左斜めに、上に続く坂道も見えました。何かがこの先にはあります!

左が入口、右は上り坂を見上げたところ。坂の上あたりに×印のようになった倒木が見えます。

坂を登りきると行止りに見えますが、倒木の下を潜れば、右手にぽっかりと空間・・・奥の樹の根元に何か見えますね。

石祠です。こんなところにどうしてこんなものが・・・。背後には注連縄が付けられた神木らしき大樹もあります。

利根町近辺はタブノキという背の高い樹が多いのですが、これも似ています。

石祠に近寄って見てみると・・・どうも「牛頭天王」と書いてあるようです。

右の側面には、「明和七寅天 九月吉日」。

明和7年(1770)9月造立ということが分かりました。

ちなみに「天」は「年」の異字です。なお干支は庚寅です。

さて、牛頭天王についてはさまざまな説があり、

ひとくちには説明できないのですが・・・

京都祇園社(現八坂神社)の祭神であり、

釈迦の生誕地に因む祇園精舎と関連があることで、

神仏習合における神とも言えるでしょう。

疾病や農作物の害虫などを払う神とも言われています。

もしこの石祠が塚の主であるのなら、

塚の名は「天王塚」とでも呼ぶのでしょうか。

倒木の下を潜ってきたところに戻り今度は左を振り返ると、ここにも少し奥まったところに石祠が建てられているようです。

近づいてみると、なんとこれは向こう向きに建っているではないですか!

その先にあるのは、幹が途中から消失している大木です。神木だったのでしょうか。

それにしてもいったいだれを祀った石祠なのでしょうか。後向きとはいったいどういうことなのでしょう?

石祠の正面に回って見ましょう。石祠背後から右手(石祠の左側面)には竹の模様が彫られています。

そして、正面は・・・よく見えません。というのも低い位置でしかもその前のスペースがわずかしかないのです。

横に寝転んで見なければ内部まで見えません。

タヌポンは仕方なく手を伸ばしてデジカメを石祠内部に近づけて撮りました。

さて何と書かれているか、家に帰って見てみると・・・。

右の写真をクリックして拡大して見てください。石祠は比較的新しいようなのに何も字が見えません。

これはいったい????こういう場合は、個人宅の氏神様である場合が多いようです。では、この塚は個人所有?

????とにかく不思議な空間です。

タヌポンが「はてな塚」と名付けたのも分かりますよね?

龍ケ崎南高校の先生や生徒たちはきっとこれが何か、知っているのでしょうね。

だれか教えてくれないかなあ。

利根今昔物語

先日(2006年8月)、前に利根町にお住まいだった方より、

昭和50年代の奥山・横須賀地区が写った航空写真をご紹介、拝借させていただきました。

お借りした写真には、龍ケ崎南高校の前身、「舟形山」やもえぎ野台の宅地開発前の様子がはっきりと写し出されており、

史料としてとても貴重なものではないかと思います。

昭和55年・59年の2葉、お借りして、それで作成したのが、以下です。右のミニ画像にマウスを当てると変化します。

この4年間だけでも、見比べてみると旧新館中学校(現利根中学校)が新設されたことや、

龍ケ崎南高校の東の空き地が田畑に変化していることが分かります。

これらの航空写真は、提供者の知人が近くに龍ケ崎飛行場があった関係で定期的に撮影されたとのことです。

59年の写真はおそらく龍ケ崎南高校の建設前後ではないかと思いますが、ちょうど舟形山の部分が見えないので、

建設の前か後かは不明です(おそらく直後ではないかと思います)。

→ 設立はやはり昭和55年以降でした!(昭和57年)

以前は検索で見つからなかった 龍ケ崎南高校のWebサイト がふと見つかりました。

それによると・・・

- 昭和57年 10月 茨城県立龍ケ崎南高校設立

- 昭和57年 12月 校訓,教育目標,校章制定

- 昭和58年 3月 校舎及び体育館竣工

- 昭和58年 4月 第1回入学式挙行 376名入学

と沿革が記されていました。

予想は的中!やれやれ、やっと。

これは昭和55年時の写真の一部。

舟形山が弟橘媛の櫛塚と

並んでいるのがはっきりと分かります。

これが現在は龍ケ崎南高校の

校舎になっているわけです。

この舟形山の少し南にも

樹木の繁みのような箇所が

連なっているのが見えます。

これは現在では消失していますが、

こうした場所に石祠などが

残されてはいなかったのでしょうか?

また、もえぎ野台の宅地部分も含めて

こうした箇所が鎌倉街道の一部

であった可能性もあります。

もえぎ野台の新興住宅地は、上のgoogle航空写真でもわかるように、以前の緑地部分がすべて変化しています。

そのなかには鬱蒼と繁った森や林もあったのではないかと推察します。

できるものならその時代にタイムワープして、その茂みの中を探検してみたいものですが・・・。

左は昭和55年、右は59年時。

新館中学校が昭和58年に建設されたのが判明しましたが、それでは、現在、校舎の一角にある「斬られ地蔵」や

そのすぐ西にある「横須賀の道祖神」などは、中学校建設前はどこにあったのでしょうか?

(18/01/07・12/05/11 追記再構成) (10/02/05・06/08/15・06/08/13追記) (05/11/30) (写真提供:HN.まほたい氏) (撮影 05/11/23・05/09/17・05/02/27)