タヌポンの利根ぽんぽ行 早尾・龍ケ崎北方の史跡など

TOP・探訪目次>早尾・龍ケ崎北方の史跡など

更新経過

石仏の発見をしていただいた方からの情報を随時、紹介しています。

2015年秋より更新が途絶えて8ヵ月、やっと少しずつ。

庚申塔2 を追加しました。それはいままで見落としていた墓地の中にありました。

(16/05/02) (16/04/29 撮影)

2013年より石造物データをページ末に掲載するため

各コンテンツを順次見直ししていくことにしました。

ここでは 花輪台貝塚南の祠と石塔 が該当、再調査を行ない、追記しました。(15/04/20)

早尾は茨城県北相馬郡利根町早尾または早尾台という地名なのですが、

北方は龍ケ崎市北方町になります。

でも大利根交通のバスの車庫が北方車庫と呼ぶのにその所在地は利根町早尾であったり、

また北方貝塚と言っても北方だけでなく利根町の早尾のほうにも広がっています。

このページでは利根町北部早尾地区の見所、史跡などのほか、北方貝塚も紹介します。

上の写真は早尾天神社のすぐ西にある梅園入口に咲いた梅と桜。

梅園なのに梅と桜、両方が時間差で楽しめます。(10/12/29)

利根町北部マップ

花輪台貝塚

利根町図書館の300mほど北に花輪台遺跡(貝塚)があります。

小高い塚になっていて、登ると平らな台地になり付近の早尾の街並みが一望できます。

この近所の子供たちはきっとこの丘で遊んでいる(子供の多かった昔なら)のではないでしょうか。

初めて訪れたとき、入口(実は裏口でした)正面の家の庭から、犬がほえ続けていました。

きっと怪しいモノが遺跡を荒らそうとするのを見張っていたのかも知れません。

タヌポンは小山に登ってみただけです、そんなにほえないでほしいな。

この花輪台遺跡からとても貴重な土偶が出土しています。

それが「花輪台のヴィーナス」の愛称で呼ばれる

わが国最古の形象土偶です。

縄文時代初期、いまから約8000年前のものといわれ、

女性のもつ美しいプロポーションを見事に具象化しています。

写真は、いずれも利根町歴史民俗資料館に展示されているもの。

天地で5、6cm位でしょうか。意外と小さなものなんですね。

遺跡の斜面には無数の貝殻が土に埋まっています。

ここを掘り返してみると何か発見できるのでしょうか?

ところで、この遺跡が縄文時代初期、約8000年前、

ということから、この早尾地区が、

利根町で、最初に住居があったところと推定されています。

この意味もあるのでしょうか、「花輪台遺跡」は、

町指定文化財に認定されています。

(13/06/24 追記)

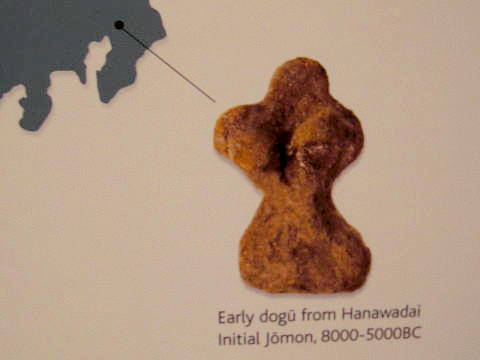

千葉県にお住まいのalanputanさんから「大英博物館に展示されている」とご報告いただきました。

世界的にも価値の高い土偶である証明ですね。

写真もお借りしました。ありがとうございます。

解説パネルのヴィーナス下の文章は、翻訳すると「花輪台遺跡出土、縄文初期の土偶 紀元前5000-8000年」ですね。

「日本展」という展示内容で、今回だけの特別展示なのか常時なのかは不明ですが、いずれにせよ利根町出土の土偶が世界に紹介されるのはうれしいですね。

南山大学に保管されているというホンモノがここに提供されたのでしょうか?

alanputan さんからメールをいただいたのは2009/11/15で、つい先日、ロンドン出張から帰国されたということです。

「こんな有名なものが近くにあったことに感動」とコメントされています。

ちなみに土偶は英語でも「dogu」または「dogu figure」と呼ぶようです。

(09/11/16 追記) (撮影 09/11/11=現地時間)

(写真提供: 千葉県白井市、alanputan さん)

花輪台貝塚は花輪台公園でもありお花見にも絶好!

わざわざ上野公園や千鳥が淵までいかなくとも・・・。満開の桜をほとんど独り占めできます。

難点はトイレか?近所の人ならここで十分ですよね。

すぐ近くに早尾の梅園がありそこにも桜並木があります。とてもきれいです。

(10/12/29追記) (09/04/03・09/04/07撮影)

なんて、大げさですが、実はタヌポンがまちがえていました。

いつもこことか 早尾天神社 とかへは

西側から探索を行っていたため、

上記の記述や Yutube 画像等、

実は裏口(左写真)から入っていたのです。

それしかなくそこが正門と思い込んでいました。

正しい入口は東。そこには、以下のように教育委員会の案内立札が立っています。

これが西側の裏口だと立っていないものですから、

タヌポンは教育委員会の方に、

「どうも立札があると聞きましたが、なくなっているようです」

なんて、「よけいな親切」心で言ってしまいました。

場所を確認して、やっと正規の入口を知りました。

東西逆だったのです。

ここは塚のように小高くなっていますから、

見通しが悪く東西どちらからも向こう側が見えません。

大丈夫でした。ちゃんと案内板は立っていました。

こんなの盗んでいく人とか壊すなんてとても信じられなくて

不思議に思っていたのです。

(クリックすると案内の文字が見えます)

(10/12/29・05/05/04追記) (05/03/12・05/05/01撮影)

花輪台貝塚南の祠と石塔

花輪台公園入口前の道路を南に下り、

突き当りを左折する直前で、

小さな祠と2基の石塔を見つけました。

祠は道路に面していますが、

石塔は南の方角、そっぽを向いています。

さて、これらは何でしょう?

祠の中を覗くと石碑が立っていますが御幣で隠れていて文字が読めません。路傍なので「道祖神」とは思いますが・・・。

でもすぐ脇に小さなキツネの置物がありました。もしかするとお稲荷様かもしれません。

ところで、このまん前にある鉄パイプは何なの?写真が撮り辛くって仕方ないなあ。注連縄を付けるための支柱?

・・・・・・・・・・・・・・・・。もしかして、鳥居・・・のつもり?

1本、横の柱が足りないのでは?うーーーん、鳥居には見えませんね、申し訳ないのですが・・・。

でも、鳥居に見えなくても気持ちの問題ですね。

上記から7年ぶりで再訪問したら、少し様子が変化していました。

隣家が整備されてブロック塀ができたほか、

鳥居もどきが、朱色に。

これはやはり、道祖神ではなく、稲荷神社かも知れませんね。

2015年再調査時、中を覗き込んでみると

やはり御幣が邪魔をして文字が読めません。

諦めきれないタヌポンはしかたなく、

はいつくばって鳥居をくぐり、御幣を・・・。

こうやったからといって文字など見えなくて、

徒労に終わることも多いのですが・・・。

そして、覗いてみた結果が上記右の写真。

「稲荷」の文字がなんとか見えました。

これで、稲荷神社であることが決定です。

本当は石祠サイドも調べたかったのですが、

結構、重いのと体勢がとりにくいので断念。

造立年等は不明ですが、サイズは測定。

あっと、御幣はちゃんと元通りにしましたよ。

本体: 高66cm、幅48cm、厚39cm。

次に、背後の2基の石仏の再調査です。

2基のうち左の石塔がこの庚申塔。「青面金剛王」の文字塔です。上部に、日月雲の浮彫りが施されています。

書体もなかなか凝ったものです。名前のある書体なのでしょうか、それとも石工の遊び心の所作か。

右側面は「西坪講中」とあり、下に5名ほど講中の名前が彫られていますが、読み切れません。(上写真中央)

左側面には「天保三辰十一月吉日」、つまり天保3年(1832)11月の造立銘があります。(上写真右)

さらにその下には、「宗兵ヱ 願主 傳左エ門 同伊右エ門」と刻まれています。

しかし、この彫られ方では「宗兵ヱ」は願主なのか、右側面からの続きで西坪講中の一員なのか、判断が付きません。

本体: 高86cm、幅32cm、厚22cm。

赤子を抱き、左手には未敷の蓮華。

典型的な子安観音の刻像塔です。

左側面は「嘉永三戌年十(以下欠損)」、

嘉永3年(1850)の10〜12月の造立です。

江戸期後半から幕末になると十九夜塔など、

如意輪観音から子安観音信仰へと

変化していく傾向があるようです。

反面、奉待十九夜などの文字が、

見かけなくなるような傾向も見えます。

台石に「早尾村 西坪 講中」とあります。

本体: 高68cm、幅29cm、厚20cm。

台石: 高16cm、幅39cm、厚28cm。

早尾の梅園

早尾台東のバス停からすぐ南の一帯は梅園になっています。

タヌポンが利根町にきたときはまだこの梅園はなかったのではないでしょうか。

植林と同時に公園化されようやくここ数年で咲きそろい、これからが楽しみになってきました。

梅の木は約50本くらいあるということです。

早尾梅園手前、というか梅園を囲む道路沿いは、桜の名所。梅園なのに梅だけではないのですね。

ここの桜は、花弁が多くて、きれいですよ。バス通りですから、クルマに気をつけてください。

(10/12/29改訂) (07/07/16・09/02/10・09/03/05・09/04/07撮影)

(05/05/24追記) (05/04/08〜10撮影)

北方貝塚

利根町早尾台から北方車庫、貯水塔のある付近などから龍ケ崎北方町にかけて、

かなり広い地域で現在も貝塚が見られます。これが北方貝塚です。

左下は早尾台自治会館。この建物の右手から裏手にまわるとゲートボール場がありますが、

その手前の地面にも貝がたくさん埋まっています。これらも皆、北方貝塚の一部なのでしょう。

会館に向かって右手の少し奥まったところに、ポツンと1基、石の祠があります。

これは何を祀ったものでしょうか?意外と大きな石祠です。

石祠の正面内部を覗いても、左右側面を見ても文字はまったく見つかりません。

こういう場合、道祖神・稲荷神社などが多いのですが、何かは断定できません。

自治会館の人に聞けば分かるかも知れませんが・・・。いつも不在なので。

本体: 高66cm、幅48cm、厚39cm。

さて、この地域の見所としては何と言っても「早尾天神社」ですが、これは同名のコンテンツで紹介します。

早尾共同墓地

早尾天神社の鳥居前の道を少し南下すると、左手に下左写真のような丘陵とその脇に小径が続いているのが見えます。

以前はこのあたりは樹々におおわれていて見通しがよくなかったように記憶しています。

そのため、このような少し登り坂になっている小径があることにまったく気が付きませんでした。

その先に、この地域の共同墓地と思われる個所が見つかりました。(実は、これも「根本さん情報」です)

墓地の中をざっと見てみましたが、共同墓地としては比較的小規模なもので、当然ながら墓碑がほとんどです。

そんななかで、入口の門番的な位置に、特筆すべき青面金剛の庚申刻像塔が立っていました。以下。

青面金剛は一面六臂。上に法輪と戟、中央で合掌、下に弓と矢。

ショケラはなく邪鬼も踏みつけていませんが、下部には三猿があります。

右上には、「延宝八庚申天 八月吉日」。

すなわち延宝8年(1680)8月の造立。庚申の年です。

左には、「施主 海老原□エ門」

墓地には海老原氏の立派な墓があり、この地区の名家でしょうか。

この庚申塔を造立したのもそのご先祖様でしょう。

写真では割愛しましたが、下には立派な台石が置かれています。

(16/05/02 追記) (16/04/29 撮影)

本体: 高64cm、幅38cm、厚23cm。

台石: 高18cm、幅42cm、厚28cm。

(18/01/03・16/05/02・15/04/20・13/06/24 追記・12/05/08 目次改訂・追記) (10/12/29再構成追記) (05/04/02)

(16/04/29・15/04/16・15/04/15・12/05/08・09/04/07・09/03/05・09/02/10・07/07/16・05/04/02・05/03/19・05/03/12・05/02/24 撮影)

本コンテンツの石造物データ → 早尾・龍ケ崎北方の史跡石造物一覧.xlxs (12KB)