タヌポンの利根ぽんぽ行 羽中の観音堂

TOP・探訪目次>羽中の観音堂

更新経過

下記からわずか2日後ですが、補足撮影時に従来コンテンツ部分の再調査をし、更新しました。

庚申塚での不明だった銘文が判明したほか、従来コンテンツで、1基特筆すべき石仏を発見。

写真等も再撮して、必要なものを差し換えました。(16/05/06)

2013年頃から石仏の再調査を進めていましたが、

このコンテンツ地域は2016年現在もその調査ができていません。

そんな中で、「羽中庚申塚」の存在を地元の情報提供者からいただきました。

これは、まったく盲点の小径の一角にありました。

すべての再調査を後回しにし、羽中の庚申塚 を追記。(16/05/04)

布川から取手東線を東に向かい利根ニュータウンを抜けて羽中の交差点を右折する道。

それは最初は 利根七福神 の寿老人が置かれた 応順寺 を訪ねるために通りました。

その同じ道の途中に2ヵ所、少し左(北)に脇道を入ると見所があることが分かりました。

その見所ポイントとは、稲荷大明神・羽中集会所があるところと観音堂などがある一角です。

当初、それらを「羽中の稲荷大明神ほか」というコンテンツでまとめて紹介しました(06/05/09)が、

それぞれの内容の拡大にともなって、2つに分離し、再編成することにしました。

ここでは、そのひとつである、「羽中の観音堂」をお届けします。(11/02/09 再構成)

利根町中南部マップ

羽中の観音堂

取手東線の県道から右折して応順寺に向かう途中。

最初に見つけた左への脇道にあるのが観音堂。

少し広場のようになっていて、

四郡大師のようなお堂が見えます。

ほかにお墓などもあるようです。

墓地なのでしょうか。

『利根町史』によれば、観音堂は現在無住であり、

若泉一族にて主守りす、とあります。

若泉の名前が各所に出てきます。

一見、四郡大師堂かと思いましたが、

なかをのぞいて見て

ちがうことが分かりました。

堂自体には何も書かれていないので

なかにこんな優美な観音像があるとは

想像できませんでした。

外見も質素、で嵌め殺しの格子窓。

光の具合によっては遠目では

なかに何があるか見えないのですね。

ちょっともったいないですね。

せっかくの観音像ですから、

もっとよく見えるような工夫と

説明があればいいのにと思いました。

それとものぞいて少し見える、

というのがご利益があるのですかね。

なかなか美しい観音像ですね。右側の花瓶にある花は、どうも造花のようです。いつ来ても同じですから。

なんといっても嵌め殺しですからね。でも、掃除などどうするんだろう?(→ 実は格子ははずせました!)

その立像の建立日等は不明ですが、

どうも『利根町史』に掲載されているものとは異なって見えます。

本来の像は別のところに保管されているのかも知れません。

この像は近年のもののようにも思えます。

本体: 高79cm、幅24cm、厚24cm。

像の下に「観世音」の額もあります。

本来はこれが外に飾られるのでしょうか。

さて、ここでひとつ勉強しましょう。

ちがうことは分かっていても、さてどうちがうのかと聞かれると、

説明できない、というのがほとんどですね。

タヌポンも実はよく分からないというか正しく説明できません。

ちょっと勉強してみましょう。

でも、その前にご注意。「タヌポンの利根ぽんぽ行」は

したり顔で皆さんに知識を説明するサイトではなく、

いかにタヌポンが知らないかを自ら認識するサイトです。

いまから説明することもほんの少し、本か何かで調べて

タヌポン自身がなるほどそうだったの?と思ったことを

「そうらしいですよ」と紹介するだけですから、

勘ちがいも(書き写しまちがいも)あるかも知れません。

何かの論文を書くときなどにはコピペなどしないでくださいね(笑)。

ご自分でよく調べるのが肝要です。

では。

観音・観音菩薩・観世音・観世音菩薩・観自在菩薩・・・いずれも同じです。

同じですが、なぜ別名がこんなにあるのか、ということを調べていくと少し観音の意味が分かってくるかも知れません。

観音とは、仏教の菩薩のひとつで、サンスクリット語ではアヴァローキテシュバラ(Avalokiteshvara)と言います。

こんな言葉、聞いたことないですよね。えっ、知ってます?すごいですね。では、菩薩とは何か分かりますか。

ほんとに困りますね。何も知らないと。何かを説明するための言葉がまた分からないわけですから。

えーーと、菩薩とは・・・ボーディ・サットヴァ(bodhi-sattva)の音訳がボサツ。これもサンスクリット語、いわゆる梵語です。

「菩提薩埵(ぼだいさつた)」の略。(えっ、そうだったの?)菩提とは悟りのこと、薩埵とは(それを求めて)修行する人の意味。

前に道了薩埵というお坊さんの話をしました(来見寺道了堂参照)が、こんな意味だったわけですか、なるほどねえ。

ということで、菩薩とは、「悟りを求める人」という意味になります。

これには階層があって、仏が第1位で、菩薩は仏に昇進する前の段階に当たるということです。

また、悟りを求めて修行するといっても、実はそれ(「上求菩提」=自らが真理を悟る)だけでなく、

「下化衆生」=苦しむ他の人々と共に生きる、という二大誓願をもって生きる人間を指すということです。

自分さえ悟ればいいというのではなく、その悟りを、困っている人を助けるために活かす、

ということもしないと菩薩であるとは言えないというわけです。

また、観音菩薩とはとくに女性だけではないのですね。でもどうして観音様というと女性の像ばかりになるのでしょう。

この辺りに人間の弱さをなんとなく感じますね。

これで菩薩という意味はなんとなく分かりましたね。すぐ忘れますけどね。忘れたらまたここを読み返しましょう。

(ああ、狸の巻物、仏教編も少しずつまとめなきゃあいけんなあ。まだなにも手付かずだからなあ・・・)

えーーと戻りまして、観音とは菩薩のひとつ、ということで、観音菩薩ともいうわけです。

そこで、観音という意味ですが、本来は観世音という言葉でした。ですから観音菩薩と観世音菩薩とは同じわけです。

では、観世音の意味とは何かということと、なぜ観世音が観音と省略されたか、ですが、省略のほうを先に説明します。

これは、唐の時代、二代目皇帝が李世民という諱(いみな)だったためです。

つまり避諱により、「世」の文字が使用できなくなったのです。

唐時代以後の中国ではそれ以来、観音菩薩と呼ばれるようになったというわけです。

日本で観音様になったのかと思いましたが、観世音のほうがむしろ日本で残っているわけなのですね。

ただ中国でもすべてが観音に移行するのに抵抗する人がいたらしく、

よく似た発音で観世音の代わりに観自在という言葉も使われ始めました。

そういうことで、観自在菩薩も同じ意味になるというわけです。

さて、それでは 観世音という言葉の意味 ですが、「世の音を観る」ということです。

深遠な仏教哲学をそこに感じませんか?この意味は皆さんで考えてくださいね。

では、このへんで。あっ、まだありました。すぐ忘れてしまいます。次に弁天様ですね。

弁財天とも書きます。どうして2つもあるのでしょうか。これは以下、要点を箇条書きにしてみます。

- 元祖はヒンドゥー教の女神であるサラスヴァティー(Sarasvati) 。

サンスクリット語で聖なる河、水を持つものの意で、インドの河神 - 川の流れる音から音楽、芸術、学問等の神の性格を持つ

- 経典に則った漢字表記は「弁才天」。才と財の音が同じことから日本では財宝神として「弁財天」とも呼ばれるように。

- 本来、仏教の尊格だが日本土着の水神である市杵島姫命(宗像三女神)との習合も盛んになり神社の祭神にも。

七福神のひとつとしての弁財天は農業神・穀物神である宇賀神と習合したものが多い - 近世以降の弁才天信仰は、仏教、神道、民間信仰が混交して、複雑な様相を

弁天様は女神ですから女性限定です。

本来は弁才天が正しく、七福神など「財宝神」としての性格が強いところでは弁財天となります。

神道色が強いところでは、水辺、島、池など水に深い関係のある場所に

市杵島姫命(宗像三女神)が祀られる傾向が強いようです。

「日本三大弁才天」と称される神奈川県江ノ島、滋賀県宝厳寺(竹生島)、広島県厳島神社などがそうです。

以上、観音様と弁天様でした。ご参考まで。

これは道路からここに入って最初にある石祠です。正面では何も分からないのですが、左側面に「辨財天宮」とあります。

側面には「宝暦三癸酉七月吉日」

つまり、宝暦3年(1753)7月の造立。

ほかに「願主若和泉氏」とあります。

石祠としては、大きい立派なものです。

ちなみに「弁財天」は「辨財天」ですが、

「弁才天」は、「辯才天」と記します。

本体: 高83cm、幅48cm、厚52cm。

左の写真は、入り口少し入ったところの右奥のコーナー。

たくさんの石塔が並んでいます。

これらは神道系の石祠ではなく仏教関連の石塔のようです。

ひとつひとつを精しく見ていくと、

ほとんどが戒名が彫られた墓塔です。

そんな中で、1基のみ、そうではないものを見つけました。

左から7番目の石塔です。それが以下。

以下が7番目の石塔で、左から正面、右側面、左側面。

正面縦に「キリーク」の種子の下に「奉納大乘妙典六十六郶供養塔」とあります。郶は部の異体字です。

法華経の経典を全国66ヵ所に奉納する供養を行なったもので、一般に廻国塔と呼ばれます。

右側面は「享保十乙巳年二月吉日 願主承連」。すなわち享保10年(1725)2月、承連という行者による造立。

左側面には、「下総國相馬郡羽中邑爲家精霊」とあります。

本体: 高61cm、幅27cm、厚19cm。

ここにも大師がありました。瀟洒。

像が1体安置されています。

番号札は見当たりませんでした。

本体: 高49cm、幅41cm、厚18cm。

大師堂の左隣りに石塔があります。風化で読みづらいのですが表面には「馬頭觀世音」とあります。

また、石塔の左側面には、「明治廿八年三月」。明治28年(1895)3月と比較的近年の造立です。

本体: 高41cm、幅22cm、厚13cm。

さて、馬頭観世音とはなにか、ですが・・・。

Wikipediaでは、以下のような説明があります。

梵名ハヤグリーヴァ (हयग्रीव [hayagriiva])は、仏教における信仰対象である菩薩の一尊。観音菩薩の変化身(へんげしん)の1つであり、六観音の一尊にも数えられている。観音としては珍しい忿怒の姿をとる。

観音菩薩の意味を知っていると、

少し分かりやすいですね。変化身の意味は、

「仏が衆生を救うために姿を変えて現した身」

ということですが、姿を変えなければ

救えないのかと素朴な疑問。それはともかく、

六観音とはなにかが知りたくなりますね。

六観音とは、六道輪廻の思想に基づき、六種の観音が六道に迷う衆生を救う、という考えから生まれたもの。

ちなみに、六道輪廻の思想とは、あらゆる生命は6種の世界への生まれ変わりを繰り返すとする考え方を言います。

それでは、六道=6種の世界とはなにか、六種の観音とは具体的になにか、ということですが、

六種の観音は、真言系と天台系では若干のちがいがあります。六道との組み合わせを以下、表にしてみます。

六道と六観音

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 六道 | 地獄道 | 餓鬼道 | 畜生道 | 修羅道 | 人道 | 天道 |

| 観音(真言系) | 聖観音 | 千手観音 | 馬頭観音 | 十一面観音 | 准胝観音 | 如意輪観音 |

| 観音(天台系) | 聖観音 | 千手観音 | 馬頭観音 | 十一面観音 | 不空羂索観音 | 如意輪観音 |

六道や各観音の詳細な説明は、また別の機会にしましょう。馬頭観音は、要するに「畜生道」担当ということですね。

2005年9月初めの頃に訪れたとき、何か見たこともないものが置かれていました。

墓参りなどほとんどしない親不孝なタヌポンですので、このようなものは初めて見たわけです。

焦げて黒くなっている箇所があるので、これは線香を立てる台になるのだろうと想像しました。

しかし、この時期、あちこちの寺院等でこれと同様のものを数多く見かけたので、

あるところで主婦の方にこれは何かを尋ねました。すると・・・。お供えをのせるのだそうです。なるほど。

「で、お線香などもここで?」

「線香はこの上ではあげないわねえ」

「えっ?そうなんですか?」

そりゃそうですよね。不安定で、たてようもないし・・・。うーーん、ではあの燃えていた痕跡はいったい何?

→ いま思いました。燃えていた痕跡ではなく、わざと穴を開けた。用途はそこに花をいける、そんな感じでは?

羽中共同墓地

上曽根の 飯島利庸墓碑 を調べたときに飯島家から羽中の若泉家に養子となった幸之助のことが記されていました。

この関連の墓碑が羽中の共同墓地にあるということで真っ先に思い浮かべたのは、上記の観音堂のある区画です。

若泉家の墓が数多くあったことを記憶しています。これを調べに行ったのですがどうもそれらしきものが見つかりません。

よくあることで、飯島利庸墓碑のときも苦労しました。そこで、その日はここは諦めて、次に福木の共同墓地へ行こうと思い、

少し近道をしようと、観音堂の敷地を向こう側(東)に突っ切って左折して行こうとしました。車止めもバイクなら通れます。

向こうの道に出てしばらく行くとなにげなく見た左手に墓地が目に入りました。こんなところに墓地があったとは!

いままで何度も往復していた道なのにどうして気が付かなかったのでしょう。それがまさしく羽中共同墓地だったのです。

三角おむすび型の墓碑なので、探してみるとすぐ見つかりました。5代目町長も若泉氏、若泉家は利根町は多いですね。

大きな「若泉榮治之墓」は、少し窮屈そうに区画の中に鎮座していました。 本体: 高127cm、幅125cm、厚17cm。

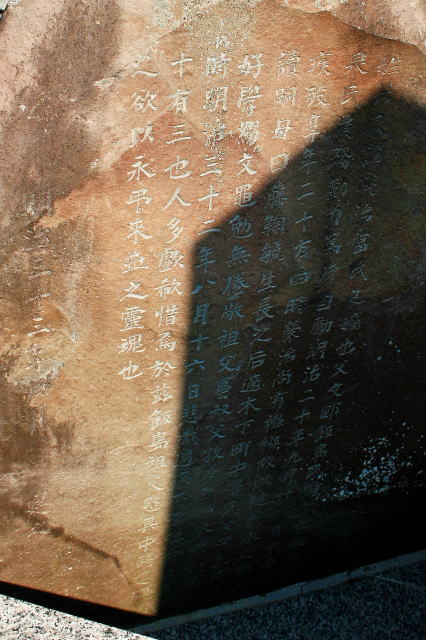

裏面に碑文が彫られていますが、安積信や寺田林直と比べればやさしい文章です。

墓碑等が密集して真正面からの撮影が不能で、碑文の下部が読みにくいのが難点。

姓若泉諱營治當氏之嫡也父文邨飯島氏號幸之助継

泉氏農務勤力篤行自勵明治二十年九月廿二日不幸

疾歿享年二十有四時營治尚有襁褓故以従弟水之助

讀嗣母曰藤鞠毓生長之后適木下町中澤氏營治既成

好學綴文黽勉無倦敬祖父事叔父孜々孝謙擧動如成

時明治三十二年八月十六日悲哉遇病不幸短命兦矣

十有三也人多歔欷惜焉於茲飯島祖父愍其中殤建碑

之欲以永弔來世之靈魂也

□□□□明治三十三年四月□□□建之

[読み下し文]

姓は若泉、諱は營治。當氏の嫡なり。父は文邨飯島氏、幸之助と號す。泉氏※を継ぎ、農務に力を勤む。篤行自ら勵ます。明治二十年九月廿二日※、不幸にして疾歿す。享年二十有四。時に營治は尚、襁褓※有り。故に従弟水之助を以て嗣を讀(つ)ぐ。母は藤と曰い、鞠毓※す。生長の后※、木下町中澤氏に適く。營治既に好學を成し、文を綴り、黽勉※倦むことなし。祖父を敬い、叔父に事えて、孜々※として孝謙。擧動、成の如し。時に明治三十二年八月十六日、悲しき哉、病に遇い、不幸にして短命にて兦※す。十有三なり。人多く歔欷※して惜しむ。茲に於て飯島祖父、その中殤※を愍れみ、碑これを建て、以て永く來世の靈魂を弔わんと欲するなり。

[語意]

※ 泉氏: 若泉氏の誤りか。

※ 明治二十年九月廿二日: 飯島利庸墓碑の銘文では明治二十二年同月同日。22年が正しく思われる。

※ 襁褓(むつき): おしめ。父幸之助が24歳で夭折したとき、營治は3歳。おむつをしていたときである。

※ 鞠毓(きくいく): 育て養う。毓=育。(漢辞海)

※ 后(のち): あと。のち。

※ 黽勉(びんべん): つとめはげむこと。精を出すこと。(Kotobank)

※ 孜々(しし): 熱心に努め励むさま。(goo 辞書)

※ 兦(ぼう): 亡と同。(漢辞海)

※ 歔欷(きょき): すすり泣くこと。むせび泣き。(Kotobank)

※ 中殤(ちゅうしょう): 年が十二より十五までの間に死ぬこと。(漢辞海)

『文化学芸碑』では、幸之助=營治のように混同した解説がなされています。親子関係では以下の図式となります。

飯島利庸━━━飯島利兵衛━━━若泉幸之助━━━若泉營治

以下、飯島利庸墓碑 での碑文を再掲して説明します。碑文末には以下のように記されています。

「・・・幸之助幼而學文及長撃劔布川村山口七藏奇之養而爲羽中村若泉松治嗣子明治廿二年九月廿二日病没享年二十四謚曰道最居士有一男曰栄治親戚惜之矣」

幼くして文を学び、撃剣にも長じていて、布川の山口七藏が可愛がったのは、營治の父の幸之助のほう。

羽中の若泉松治の跡継ぎになったわけですが、明治22年9月22日に24歳で夭折。一男あってこれが栄治というわけです。

そして、この羽中にあるおむすび型の墓碑は、幸之助の子である栄治の墓で、父よりもさらに若く13歳で亡くなります。

栄治の母、藤つまり幸之助の妻は若く(多分)して未亡人となりましたが、3歳の栄治を寡婦として何年か育てます。

栄治が成長後、やがては木下町中澤氏と再婚します。この時点では栄治はまだ生存していたのでしょうが、まもなく・・・。

この時の飯島の祖父とは、飯島利庸の子である何代目かの飯島利兵衛。子も孫も喪いその悲しみでこの碑を建てました。

それが、栄治没の翌年の明治33年(1900)4月のこと。飯島利兵衛は、元は布川村の野澤藤兵衛の四男藤七で、

飯島利庸の養子となって利兵衛の名を継いだ人で、碑文に「嘉永三(1850)藤七時に年廿二」とあります。

したがって、栄治の碑建立時には72歳となっていたわけです。悲しみと高齢もあってか、幸之助の没年を2年まちがえたり、

「若泉氏」を「泉氏」と脱字したりしたのではないでしょうか。この撰文にはほかにも脱字らしいところがいくつかあります。

(13/11/21 追記・13/11/17 撮影)

羽中の庚申塚

こういう塚があることに2016年まで気が付きませんでした。

場所は、応順寺前の通りを取手東線までもどり、道なりに

斜め左方向に突っ切ってすぐ右手。

取手東線との間にもう1本、左斜めに入る小路があり、

そこは何度も通っているのですが、

もうひとつ北のこの路は、まさに盲点というようなところ。

これも「根本さん情報」。

『利根町史』によれば、「庚申塚 羽中上坪」に続いて、

「享保十八年(1733)外八基」と一行のみの記述がありました。

これは調査後に町史を見て知ったこと。取手東線の北側で、

中田切区と思っていましたが、ここも羽中地区だったのですね。

享保十八年云々の庚申塔はまさしく合致。ただし庚申塔はこの1基のみ。ほかに、塚の左手に四郡大師の堂を発見しました。

庚申塚には、ざっと数えて9基の石仏が見えます。

いちばん右、大樹の根元にあるのが一見して庚申塔。

その左は近くに寄らないと分かりません。

しかし、その他は、いずれも地蔵菩薩塔に見えます。

一瞬、六地蔵と思いましたが、全部で7基あります。

町史の庚申塔外8基と合計数は合うのですが、7地蔵とは?

7地蔵はいずれも風化が激しく、銘文が読み込めるのは、

左から1基と最後の7基目。しかし、いずれもほぼ同様の形態。

これはやはり6地蔵+おまけ1地蔵と考えるべきでしょう。

6地蔵に阿弥陀如来を1基追加する例もあるようですが・・・。

庚申塔とその左1基は詳細が判明。以下、左から順に。

中央に合掌した地蔵菩薩が彫られています。

光背左に「文化四丁卯四月吉日」とあり、

文化4年(1807)4月の造立が分かります。

以下残り6基の地蔵菩薩塔には、いずれも造立年が記されていないか不明です。

したがって、やはりこれらは6地蔵+1で、

この塔で共通の造立年を表示しているものと推察します。

7地蔵ではなく、6地蔵とするのは、六道輪廻が仏教教理であるからです。

したがって6地蔵は各所にあり、意味をもつものですが、

7地蔵という概念は、古来からとくに存在していません。

昨今は、新規にそういう造立がなされている場合もあるようですが・・・。

本体: 高52cm、幅30cm、厚17cm。

見た通り、剥落・風化が激しく、

地蔵の像容すら明白ではありません。

本体: 高55cm、幅27cm、厚15cm。

これは宝珠を両手で抱いた地蔵のようにも見えますが、はっきりしません。

銘文もなさそうです。

本体: 高44cm、幅27cm、厚18cm。

左手に錫杖、右手には・・・赤子を抱いているように見えますが・・・。

やはり銘文は見えません。

本体: 高46cm、幅27cm、厚19cm。

これも錫杖と宝珠もしくは赤子?ただし、前記とは逆の持ち方です。

本体: 高48cm、幅27cm、厚19cm。

上部がかなり剥落していて、もしそこに銘文があったら残念です。

両手で持っているのは錫杖なのか蓮華なのか?

本体: 高48cm、幅28cm、厚18cm。

光背左下に「上組女人講」とあるようです。

上組とは、羽中の上坪の地域を表すものと思われます。

この地蔵が左手に持っているのは「柄香炉(えごうろ)」と呼ばれる仏具のようです。

本体: 高43cm、幅26cm、厚18cm。

もともとこの状態だったのか、2011/3/11の地震で倒れたのか不明ですが、

下部と周囲が土に埋もれていました。

中央に「奉納大乗妙典六十六部日本廻國供養」とあり、

廻国塔であることが分かります。

六部(ろくぶ・りくぶ)もしくは六十六部とは、法華経を66回書写して、

一部ずつを日本66か所の霊場に納めて歩いた巡礼者のこと。

右上「天下泰平」、左上の「國土安全」は廻国塔の常套句。

その下、右に「安永四」、左に「未七」は、安永4年(1775)7月の造立でしょう。

さらに右下は「羽中村」、左下は「施主 常□」

常□とは、六部である行者の名前ではないでしょうか。

ただ常□がもともと羽中村の出身であるかどうかは判然としません。

□の部分は、地中に埋まっていたところなので、

後日、乾いたところでもう一度訪問して見分してみる予定です。

本体: 高107cm、幅30cm、厚17cm。

→ 「常念」でした。

(16/05/06 追記・撮影)

塔の右側面(写真中央)に「享保十八天十月吉日」とあり、これがまさしく『利根町史』に記された代表の庚申塔。

享保18年(1733)10月の造立。左側面(下右端写真)は、「羽中村若泉」。願主でしょうか。

刻像されているのは邪鬼を踏んだ青面金剛。一面6臂で、法輪、刀剣、弓、矢と、中央左手にはショケラを提げています。

右手に掴んでいるのはなんでしょうか。頭部はアーモンド型に見えますが、手に持っているのは生首ではないようです。

享保年間にふさわしい、多彩なモチーフ。上部に二童子、下に二鬼神。鬼神と三猿が交互に配されているのが、ユニーク。

本体: 高100cm、幅50cm、厚22cm。

庚申塚の向かって左隣り。民家の脇に大師堂を見つけました。

札所番号はありませんが、

堂内の大師像背後に、ほかでもよく見かける

「・・先祖代々供養」の紙が置かれています。

護国教会発行の案内で、これで、

四郡大師の堂であることが分かります。

本体: 高33cm、幅25cm、厚18cm。

大師堂の背後に石祠が見えました。

民家の庭内と思われるので、

勝手に検分するのは失礼かと思いましたが、つい。

銘文等がまったくなく、道祖神なのか、

隣家の氏神様なのか、まったく分かりません。

いつも思うことですが、こういう石祠は、

表面内部に文字が本来は彫られていたものを、

風化ではなく、なぜか人為的に削られたように思えることが多々あります。

もし、実際にそういうことだとしたら、どういう意味があるのでしょうか。

思い違いかも知れませんが・・・。

本体: 高40cm、幅20cm、厚15cm。

(16/05/04 追記・16/04/29 撮影)

(16/05/06・16/05/04・13/11/21 追記) (11/02/09 再構成) (06/05/09) (撮影 16/05/06・16/04/29・13/11/17・11/02/05・05/09/10・05/04/23)

本コンテンツの石造物データ → 羽中の観音堂石造物一覧.xlxs (14KB)